« Le Rire et le couteau », de Pedro Pinho (UCR) ; « La Petite Dernière », d’Hafsia Herzi (Compétition)

Le post-colonialisme en Guinée-Bissau et la tension entre être lesbienne et musulmane.

© DR

Le Rire et le couteau

Le Rire et le couteau / Pedro Pinho / 3 h 31 / Sortie : 9 juillet.

Pedro Pinho est un cinéaste qui se fait rare, mais chacune des œuvres qu’il signe est d’une réjouissante singularité. En 2017, sortait sur les écrans L’Usine de rien, après un passage à Cannes par la Quinzaine des réalisateurs (c’était son nom à l’époque), un film où l’urgence sociale y croisait l’utopie politique post-capitaliste, avec une échappée vers la comédie musicale. Le réalisateur portugais présente cette année à Un certain regard Le Rire et le couteau, une odyssée cinématographique d’une durée de 3 h 30 qui emprunte, comme le précédent, à des genres différents, offre une diversité de thématiques qu’une seule vision ne suffit à circonvenir, mais a tout de même un épicentre géographique où l’action se déroule : Bissau, capitale de la Guinée-Bissau.

C’est le point d’arrivée du protagoniste de cette histoire, Sergio (Sergio Cargem), un ingénieur environnemental portugais, qui, dans les premières images, semble sortir de nulle part avec sa vieille guimbarde sur une route en plein désert. Il se fait arrêter par un homme en arme solitaire. Un contrôle ? À sa manière : pour tout bakchich, le garde demande à Sergio s’il peut lui donner un livre. Et voilà la route à nouveau libre…

Le film va maintenir tout au long cette forme d’humour larvé, souvent orienté contre Sergio dont il émane une touche de burlesque. Qui s’explique par le regard porté par le cinéaste : Sergio arrive dans un pays marqué par la colonisation portugaise qui s’est étendue pendant plus d’un siècle jusqu’en 1974. Pedro Pinho fait en sorte de renverser les rapports de forces. Sergio va côtoyer différents milieux où il sera toujours un peu en décalage, comme s’il était admis mais jamais tout à fait sur un pied d’égalité. Y compris dans le groupe de fêtards et de semi-marginaux qu’il fréquente le plus, où il se lie avec un tendre homosexuel brésilien, Gui (Jonathan Guilherme), et la belle Diara (Cléo Diara), qui attire Sergio mais qu’elle remet systématiquement à sa place.

Superbe personnage que cette Diara, avec ses perruques blondes flashy, entraînant le film vers l’action (dans un marché, elle se sauve pour échapper à un homme qu’elle a escroqué, ce qui donne lieu à une longue course-poursuite), vers la chronique familiale (elle rend régulièrement visite à sa vieille mère), et même vers un érotisme débridé. Cette scène est un des grands moments du film. Parce qu’elle allie intensité sexuelle et post-colonialisme. Diara a en effet convié Sergio à la rejoindre dans sa chambre, mais pour la regarder coucher avec un autre homme. Le Blanc est donc là à regarder deux Noirs faire l’amour, ce qui porte sa frustration à un niveau insupportable. Seulement alors, il est autorisé à entrer dans la danse.

Une autre dimension du Rire et le couteau est tout aussi politique. Elle concerne l’objet de la venue de Sergio. Il doit rédiger un rapport concernant la construction d’une route traversant un milieu naturel, que l’ONG qui le missionne souhaite protéger. Par petites touches, le cinéaste donne un aperçu de la situation. Sur le lieu du chantier déjà engagé, des ouvriers Blancs peu solidaires entre eux sont commandés par un Chinois, symptôme d’un colonialisme économique, celui-ci au présent. En outre, Sergio apprend qu’il a eu un prédécesseur, dont les circonstances de la soudaine disparition sont obscures. La mission serait-elle risquée ?

Par ailleurs, l’ONG, dont les membres sont tous Blancs et semblent rester dans un entre-soi européen – contrairement à Sergio, qui ne cherche pas leur compagnie – n’a pas consulté les populations concernées. C’est ce que l’on découvre au gré de la dernière grande partie, un autre sommet du film, qui m’a fait songer au Fleuve sauvage, d’Elia Kazan, où Monty Clift, représentant de la civilisation du Nord des États-Unis, chargé d’un grand projet de barrages, se rend chez une vieille sudiste refusant l’expropriation, soutenue par ses anciens esclaves restés auprès d’elle. En l’occurrence, Sergio rejoint en pirogue les habitants de la région reculée et très pauvre devant être traversée par la route, qui ne s’opposent pas au projet tout en étant sans illusion sur la destination du profit qui en résultera : « Ce sera pour Bissau, dit l’un d’eux, pas pour nous ».

Ce faisant, Sergio découvre une humanité qui pourrait le pousser plus loin encore vers des lieux inconnus. À la limite du documentaire et de l’ethnologie, le film s’ouvre alors pourtant sur un jaillissement d’imaginaire, une promesse d’existence hors des sentiers battus – à l’instar de ce film hors norme.

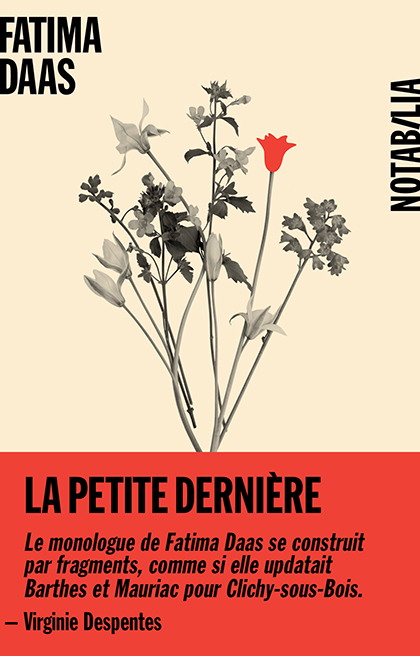

La Petite Dernière

La Petite Dernière/Hafsia Herzi/1h47

Sortie : 1er octobre

Comment être lesbienne et musulmane (et croyante), alors que l’islam condamne l’homosexualité ? C’était une question majeure du premier roman de Fatima Daas, La Petite Dernière, que l’on retrouve au premier plan dans l’adaptation éponyme qu’en a faite Hafsia Herzi pour son troisième long métrage, présenté en compétition. Passage de l’écrit à l’écran réussi, qui n’était a priori pas aisé car le texte n’est pas construit sur une ligne narrative. La cinéaste en a élaboré une, qui constitue l’axe principal de son film : il s’agit du parcours que Fatima, reconnaissant en elle son attirance pour les filles, va peu à peu effectuer pour se libérer de l’interdit, jusqu’à un certain point.

Le film est scandé par le rythme des saisons qui correspond aux phases de progression de Fatima dans l’acceptation de son identité sexuelle. Certains passages sont attendus (au lycée, elle casse la figure au premier qui la traite de lesbienne ; elle abandonne son petit ami…), d’autres le sont beaucoup moins, comme celui-ci : par le biais d’une application, elle a donné un rendez-vous nocturne à une femme. Fatima entre dans sa voiture. Fermée comme une huître, le visage en partie dissimulé sous sa casquette (elle la porte volontiers, cachant ainsi sa magnifique chevelure), la jeune fille ne veut pas davantage que recueillir des informations sur les pratiques sexuelles entre deux femmes.

Difficile de faire son outing dans sa famille, plus encore quand elle est musulmane. Celle de Fatima est aimante (on retrouve l’atmosphère du précédent opus d’Hafsia Herzi, Bonne mère), à laquelle elle donne toute satisfaction avec le bac qu’elle décroche et les études de philosophie qu’elle entreprend. La cinéaste montre parfaitement la peur qui tenaille Fatima de perdre tout cet amour en avouant ce qu’elle cache.

Cette tension entre appel intime du désir et autocensure de soi est incarnée avec une intensité inouïe par une nouvelle venue au cinéma, Nadia Melliti. Coupante comme une lame quand il s’agit d’exprimer une forme de dureté, mais vibrante et lumineuse dans l’émotion et la sensualité. C’est le cas en particulier quand elle fait ses premiers pas dans le grand amour avec une jeune femme d’origine coréenne, Ji-Na (Ji-Min Park, déjà remarquée dans l’excellent Retour à Séoul, de Davy Chou). Ou quand elle s’affirme totalement au sein d’une manifestation LGBT, par exemple.

On aurait aimé davantage d’âpreté dans la mise en scène, dans un film qui a pour lui de résonner de façon très contemporaine, offrant une juste représentation de la jeunesse urbaine et bigarrée. Elle témoigne cependant de bonnes idées. Comme cette symétrie faite entre deux longues séquences d’explication, l’une avec un médecin traitant de l’asthme (Fatima en est atteinte), qui apprend à mieux respirer, l’autre avec un imam prêchant le tabou de l’homosexualité, qui étouffe. Deux lignes de crête qui symbolisent les affres de l’héroïne de La Petite Dernière.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil