Trump lance une guerre intérieure au nom de la « déportation de masse »

Alors que les raids anti-immigration menés par les forces de ICE plongent une partie des États-Unis dans un climat de terreur, la contestation se répand dans tout le pays. Face aux manifestations, le gouvernement déploie une répression militaire d’une ampleur inédite.

© Création : Maxime Sirvins

Dans le même dossier…

Technofascisme : le rêve libertarien ultime de la Silicon Valley Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine Aux États-Unis, la communication en mode éléphant de Trump« Mon bébé, s’il vous plaît, c’est son père ! » hurle en larme une femme enceinte de huit mois à des policiers armés. Au sol, son mari se fait interpeller par des agents de l’Immigration et des Douanes. Cette scène déchirante n’en est qu’une parmi des centaines d’autres. Depuis le 6 juin 2025, les États-Unis sont secoués par un choc politique, social et institutionnel d’une intensité inédite. Au petit matin, ce jour-là, l’ICE (United States Immigration and Customs Enforcement), l’agence fédérale de contrôle de l’immigration américaine, lance une série de raids massifs dans plusieurs grandes métropoles américaines.

À Los Angeles, près de 600 arrestations sont menées en une semaine. En coordination avec plusieurs services gouvernementaux et les polices locales, les agents interviennent parfois armés, casqués et avec le soutien de véhicules blindés. Rapidement, les images de personnes interpellées sans mandat ni ménagement, de familles séparées sous les yeux de leurs enfants et de soutiens violentés, circulent sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain, les descentes s’étendent dans plusieurs autres villes comme Chicago, New York, Houston et Phoenix et la peur s’installe. Le département de la sécurité intérieur annonce que « l’ICE a arrêté 2 000 étrangers par jour ».

Autodéfense populaire

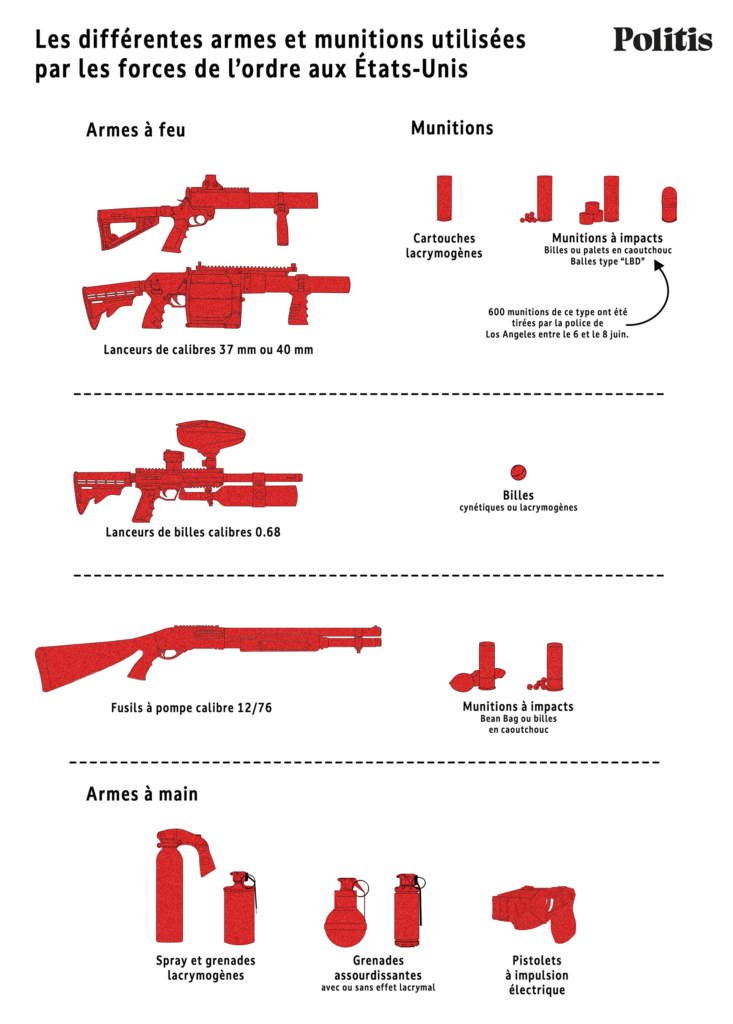

Les réactions sont immédiates. Dans l’après-midi même du 6 juin, plusieurs milliers de manifestants bloquent différentes avenues de Los Angeles et de San Bernardino. Dans les quartiers, les communautés s’organisent pour repousser les hommes armés et cagoulés. Le lendemain, des centaines de manifestants encerclent un bâtiment des forces de l’ordre fédérales où des personnes sont détenues par l’ICE. Des barricades sont montées et des voitures de police attaquées. La réponse policière est brutale. Des images montrent des manifestants frappés au sol, des passants et journalistes visés par des balles en caoutchouc. Les gaz lacrymogènes envahissent les quartiers sous le bruit constant des hélicoptères de la police.

Le jour même, Donald Trump invoque la section 12 406 du titre 10 du Code des États-Unis, qui lui permet de mobiliser directement la garde nationale à des fins de maintien de l’ordre, en contournant les gouverneurs des États. Ce recours à l’armée est officiellement justifié par la nécessité de « sécuriser les infrastructures fédérales ». Dans les faits, des unités armées de la garde patrouillent désormais dans les rues de Los Angeles, occupent les alentours des centres de détention, installent des check-points sur les grands axes.

Une répression brutale

À partir du 8 juin, la répression devient systématique. À Chicago, à Houston, à New York, les mêmes scènes se répètent : les manifestations sont déclarées illégales au bout de quelques minutes, les forces de l’ordre quadrillent les rues et les tirs de grenades pleuvent sur les militants. Partout, les forces de l’ordre n’hésitent pas à tirer à bout portant avec des armes semblables aux LBD français, alors que des militaires menacent des civils avec des fusils semi-automatiques. Pour dégager les artères bloquées, la police et l’armée tirent parfois des dizaines de munitions en quelques secondes.

Le 14 juin, à l’occasion de la parade militaire organisée pour célébrer les 250 ans de l’armée américaine et l’anniversaire de Donald Trump, une journée de protestation nationale est organisée sous le nom de « No King ». Plusieurs millions de personnes défilent à travers 2 100 villes, parfois dans un calme tendu, parfois dans une atmosphère insurrectionnelle. À Seattle, Denver ou Santa Monica, des cortèges géants traversent les centres-villes aux cris de « No King but the People ». À Oakland, à Baltimore, à Minneapolis, des quartiers entiers se soulèvent. Là aussi, la répression bat son plein. La carte de ces mobilisations montre l’ampleur géographique d’un rejet massif et c’est toute une Amérique populaire, jeune, métissée, syndiquée, qui s’oppose à la terreur administrative.

En réponse, la militarisation se poursuit. Le nombre de gardes nationaux déployés atteint 4 100 dans l’État de Californie, auxquels s’ajoutent 700 Marines. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth promet des renforts si « d’autres villes tombent dans le chaos ». L’opposition démocrate se divise entre appels au calme et volonté de désobéissance civile. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, entame, lui, une procédure judiciaire pour reprendre le contrôle de la Garde nationale. Une cour fédérale lui donne raison le 16 juin, avant d’être contredite en appel.

« Sécuriser l’Amérique » avec grenades, cartouches, gaz…

L’administration Trump affirme vouloir « sécuriser l’Amérique ». Mais l’arsenal utilisé sur le terrain raconte une tout autre histoire. L’usage d’armes dites « non létales » est massif : balles en caoutchouc, grenades lacrymogènes, flash bangs, taser, paintball et armes à impulsion sonore. Dans de nombreuses villes, ces armes sont utilisées contre des manifestants pacifiques, parfois même contre des passants. Le bilan fait état de plusieurs centaines de blessés, dont plusieurs grièvement. Aujourd’hui, les manifestations continuent comme à Portland. Dans les centres-villes comme dans les périphéries, dans les grandes métropoles comme dans les petites villes, des milliers d’Américains refusent de voir leurs proches disparaître.

Dans un message du 16 juin, Donald Trump annonce « la plus grande opération de déportation de l’histoire des États-Unis ». Ce texte, ouvertement agressif, donne une dimension idéologique et quasi-mystique à l’entreprise de Trump. Le président y salue la bravoure des agents de l’ICE, qualifie leurs opposants de « radicaux malades », accuse les grandes villes progressistes d’avoir trahi l’Amérique en servant de repaires pour « des millions d’illégaux », et exige la « remigration » de tous ceux qui n’ont pas leur place « dans notre pays, dans nos villes, dans nos écoles ».

L’immigration est décrite comme responsable de la chute de l’Amérique dans le chaos, la criminalité et la « dystopie mondiale ». Avec Trump, les cibles sont désignées : les Démocrates, les villes sanctuaires, les LGBT+, les réfugiés et sans-papiers. L’ennemi intérieur est nommé. La guerre peut commencer.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Rome-Tunis-Alger, super gardiens de la forteresse Europe

Au Soudan, le peuple pris au piège de la guerre

Stephen Miller, un suprémaciste à la tête de la sécurité américaine