François Truffaut, l’homme qui aimait les lettres

Le réalisateur, épistolier considérable, a beaucoup échangé par écrit avec d’autres cinéastes. Cette passionnante correspondance paraît aujourd’hui.

dans l’hebdo N° 1869 Acheter ce numéro

© Columbia Pictures - Julia Philli / Collection ChristopheL via AFP

Épistolier fut la deuxième vie de François Truffaut après celle de cinéaste. Sa correspondance est un océan, qui a déjà donné lieu à quatre livres. Le premier, paru quelques années seulement après sa mort prématurée, en 1984, à l’âge de 52 ans, offrait une vision générale de ses interlocuteurs. Plus récemment, sous la houlette expérimentée de Bernard Bastide, des volumes plus ciblés sont mis à la disposition du public. Ainsi, après Correspondance avec des écrivains 1948-1984 (Gallimard, 2022), paraît la correspondance que Truffaut a entretenue avec ses confrères et consœurs cinéastes, entre 1954 et 1984.

Intéressons-nous d’emblée à un passage qui n’a pas jusqu’ici retenu l’attention. Il se situe dans un échange entre Marcel Ophuls et l’auteur des Quatre Cents Coups. Après avoir été un admirateur et un défenseur en tant que critique du cinéma de Max Ophuls (Lola Montès, 1955), Truffaut s’est lié d’amitié avec son fils et lui a apporté de l’aide quand celui-ci a fait ses premiers pas dans le cinéma, y compris plus tard lors de la censure du Chagrin et la Pitié par l’ORTF.

Leur amitié s’exprime dans de nombreuses lettres, qui traversent les années. L’échange en question date de 1983. La lettre initiale ne figure pas dans le volume mais on peut deviner de quoi il retourne : en tant que membre de la Société des réalisateurs de films (SRF), Ophuls a adressé à Truffaut un texte, sans doute sous forme de tribune, pour lui demander s’il accepte de le signer.

Le début de sa réponse contient une idée inattendue sous sa plume : « Mon cher Marcel, Votre lettre m’a troublé pendant deux semaines, principalement parce que je déteste vous dire non. Pourtant, je ne peux pas signer un texte dont je ne ressens pas la vérité. De mon point de vue, le réalisateur n’est pas forcément l’auteur du film ; c’est parfois le producteur, parfois le scénariste, parfois l’acteur, parfois deux, trois ou cinq personnes. »

Ces mots contreviennent aux fondamentaux de la politique des auteurs, dont on sait que les jeunes critiques des Cahiers du cinéma dans les années 1950, devenus ensuite les cinéastes de la Nouvelle Vague, ont été les fers de lance, le concept étant défini par Truffaut lui-même en 1955. Marcel Ophuls ne manque d’ailleurs pas de le lui faire remarquer dans son courrier suivant : « Ce n’est quand même pas la SRF qui a lancé “la politique des auteurs”, François… »

Un quart de siècle plus tard, les propos de Truffaut résultent-ils d’une évolution profonde de sa réflexion, influencée par sa pratique ? Ou bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces idées ont-elles rapidement germé en lui ? Le fait qu’il préférait mentionner au générique « un film mis en scène par » plutôt qu’« un film de » en était-il un

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

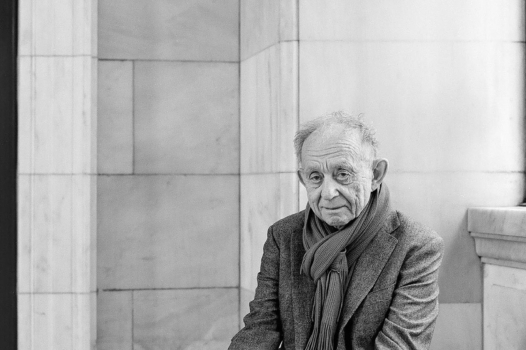

Frederick Wiseman, le documentaire comme œuvre d’art

« Marty Supreme », au service de lui-même

Frederick Wiseman ou l’œil de vérité