Santé mentale au travail : la grande cause oubliée

Malgré son statut de grande cause nationale pour 2025, la santé mentale reste largement ignorée dans les entreprises. Les salarié·es souffrent en silence, pendant que la prévention patine et que les conditions de travail se détériorent.

« Nous ferons de la santé mentale la grande cause nationale de l’année 2025 », annonçait Michel Barnier, alors premier ministre. Son successeur, François Bayrou, promettait de poursuivre cette ambition. Mais derrière les déclarations politiques, peu d’effets concrets : dans les entreprises, les conditions de travail pathogènes perdurent. Et les chiffres sont sans appel : selon un sondage Ifop, 53 % des Français·es affirment avoir été en souffrance psychique sur les douze derniers mois.

En avril 2025, selon Opinion Way, 45 % des salarié·es se disaient en situation de détresse psychologique, dont 13 % de manière élevée. Les troubles psychologiques représentent également désormais 15 % des arrêts maladie délivrés en 2023, juste derrière les « maladies ordinaires » (grippe, rhume, angine…) avec 33 %, mais devant les troubles musculo-squelettiques avec 12 %.

« Aujourd’hui, n’importe quel salarié peut se retrouver face aux risques psychociaux »Malgré leur impact, les risques psychosociaux (RPS) sont rarement pris en compte dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP), pourtant obligatoires. « En général, c’est le dernier risque auquel les entreprises se confrontent », explique Mickaël Guihéneuf, ingénieur-conseil au département prévention des risques professionnels de l’Assurance maladie. Pourtant, l’article L4121-1 du Code du travail impose aux employeurs de prévenir les risques, informer et former les salarié·es, et surtout adapter l’organisation du travail. Mais cette obligation reste souvent théorique.

On questionne la personne et ses potentiels problèmes personnels, sa sensibilité, mais jamais l’organisation du travail.

Y. LemariéLe ministère du Travail – qui n’a pas répondu à nos questions –, affirme sur son site web que « l’organisation du travail joue un rôle central dans la prévention des risques psychosociaux ». Mais sur le terrain, cette dimension est éludée. Yannick Lemarié, analyste du travail et auteur de Santé mentale au travail : tous concernés, dénonce une approche psychologisante : "On questionne la personne et ses potentiels problèmes personnels, sa sensibilité, mais jamais l’organisation du travail » comme source des troubles,

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Shein, Temu, ou l’invasion quoi qu’il en coûte du marché français

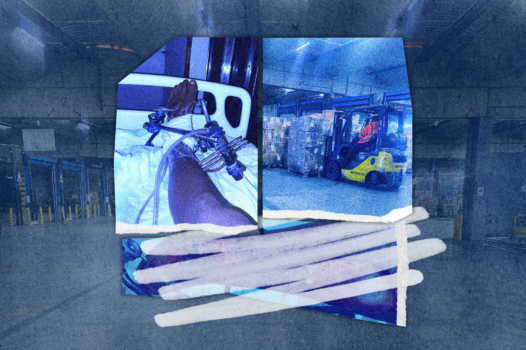

« Mon pied est foutu » : un sans-papiers, victime d’un accident de travail chez Clear Express, témoigne

Travail dissimulé, conditions « indignes » : les coulisses du e-commerce chinois