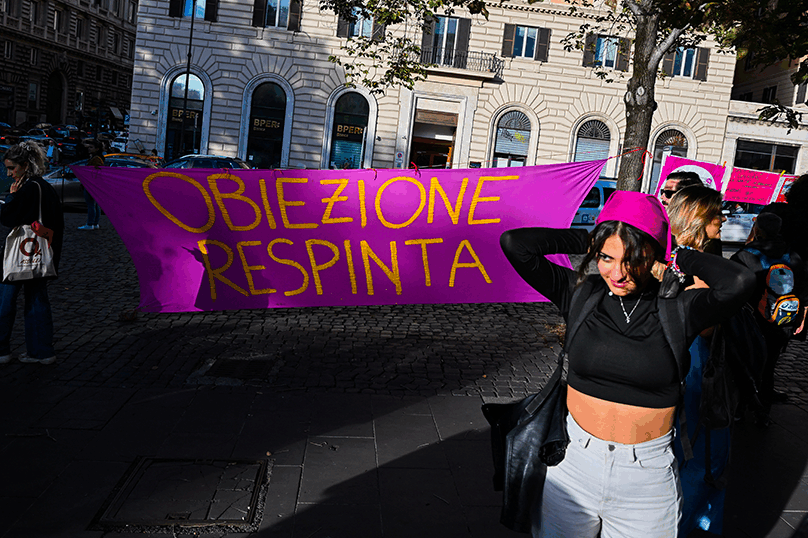

En Italie, un accès à l’IVG toujours plus restreint

Avec de moins en moins de médecins pratiquant l’IVG, la droite italienne et Meloni au pouvoir peuvent s’appuyer sur une loi de 1978 dont la rédaction encourage toutes les restrictions possibles.

© Alberto Pizzol / AFP

Comme en France, en 1975, les féministes italiennes sont parvenues, en 1978, à obtenir la légalisation de l'avortement après une longue lutte, et des décennies, pour ne pas dire des siècles, d'IVG (interruption volontaire de grossesse)clandestines, avec tous les décès, souffrances et invalidités qu'elles entraînaient.

Le Parlement italien, avec une majorité démocrate-chrétienne et ses alliés, soutenue par le PCI, en plein « compromis historique », adopte enfin la loi n°194, autorisant l'IVG. Non sans restrictions dans un pays où le Vatican est une enclave au cœur même de sa capitale et, surtout, une puissance morale de poids dans le débat public. Une victoire pour le mouvement féministe, certes. Mais en trompe-l'œil.

Depuis plus de quatre décennies pourtant, après avoir atteint un chiffre relativement stable au bout de quelques années suivant l'adoption de la loi, le nombre d'avortements en Italie a eu tendance à diminuer, contrairement aux autres pays de l'Union européenne. À quoi donc est due cette spécificité italienne ?

Il y a d'autant plus lieu de s'étonner que Giorgia Meloni ne craint pas, au cours de la campagne électorale de 2022 – qui allait la porter au pouvoir –, d'affirmer haut et fort : « Nous ne toucherons pas à la loi 194 sur l'avortement, mais au contraire, nous l'appliquerons dans sa totalité. » L'affirmation peut surprendre, tant les difficultés pour les femmes italiennes de pouvoir faire une IVG sont grandes, sinon croissantes.

Disparités régionalesIl faut savoir que l'Italie a fini, au début des années 1970, par transférer d'importantes compétences aux régions, en particulier en matière de santé. Ce sont donc, depuis, les collectivités régionales qui s'occupent de cette matière, entraînant de fait de grandes disparités entre elles, variant évidemment selon la couleur politique de l'exécutif régional.

Outre l'accueil souvent déplorable, sinon stigmatisant et violent (comme le rapportent de nombreuses associations féministes) des femmes se présentant dans des hôpitaux pour une IVG, notamment dans les régions les plus méridionales et très catholiques, les structures et les personnels de santé acceptant de pratiquer des avortements se font de plus en plus rares.

Dans des régions comme le Molise, les Marches, la Campanie ou la Sicile, 8 praticiens sur 10 font ainsi jouer

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Clémence Guetté : « La sortie de l’Otan est nécessaire »

Rome-Tunis-Alger, super gardiens de la forteresse Europe

Au Soudan, le peuple pris au piège de la guerre