« Pour Macron, les manifestations ne sont plus une expression de la démocratie »

Entretien avec Lucas Lévy-Lajeunesse, membre de l’Observatoire parisien des libertés publiques et auteur de La police contre la démocratie. Politiques de la Brav-M.

© Maxime Sirvins

Alors que le gouvernement s’apprête à déployer un dispositif policier d’ampleur pour la journée du 10 septembre, la question du maintien de l’ordre revient au cœur du débat. Lucas Lévy-Lajeunesse est professeur de philosophie et membre de l’Observatoire parisien des libertés publiques. Il est aussi l’auteur de La Police contre la démocratie. Politiques de la Brav-M, paru en février dernier aux Éditions Textuel. Il analyse la logique de peur qui traverse aujourd’hui le maintien de l’ordre et met en lumière la rupture avec une tradition de négociation politique. Il souligne ce que révèle l’existence même de brigades comme la Brav-M sur l’état de notre démocratie.

Depuis quelques années, le maintien de l’ordre semble moins viser à encadrer les cortèges qu’à intimider les manifestants. Qu’est-ce que révèle, selon vous, cette mise en scène permanente ?

Lucas Lévy-Lajeunesse : Le maintien de l’ordre, aujourd’hui, ne se contente pas d’encadrer les cortèges. Il met en scène un cadre sécuritaire qui donne aux manifestations l’allure de situations d’exception. Le recours à des unités comme la Brav-M ou les CRS FAR (ou CRS 8), dont le style rappelle des commandos, suggère que les manifestants représentent une menace si grave qu’elle justifierait de suspendre le cadre légal ordinaire. C’est un discours par l’image : si l’État déploie des brigades du genre, c’est que la société serait en danger, qu’on serait face au chaos.

Ces dispositifs sont intimidants, et ils produisent une sorte d’auto-justification : l’idée

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Après la mort d’El Hacen Diarra, « la France veut copier Trump ou quoi ? »

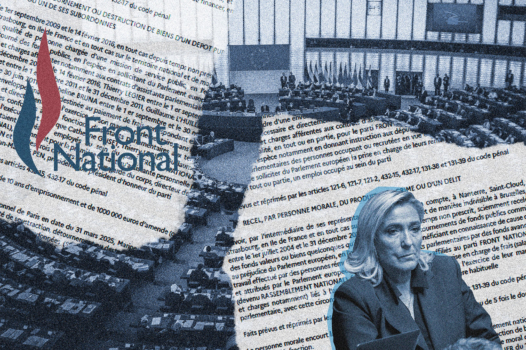

Assistants parlementaires du RN : Nicolas Bay plaide la négligence et donne le ton du procès

Le « système » Le Pen : ce qu’il faut savoir du procès du FN-RN en appel