« Portrait de Rita » : trois femmes et un micro

Dans Portrait de Rita, l’autrice et metteure en scène trans non binaire Laurène Marx confie à la comédienne congolaise Bwanga Pilipili son récit d’une histoire tragiquement banale de racisme : celle de Rita Nkat Bayang, femme d’affaires camerounaise devenue femme de ménage en Belgique.

dans l’hebdo N° 1881 Acheter ce numéro

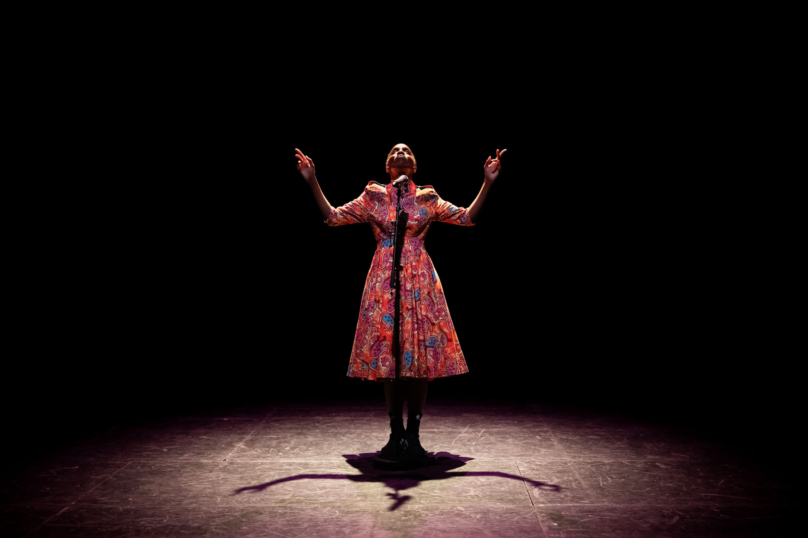

© Pauline Le Goff

C’est presque par effraction que Laurène Marx fait irruption dans notre paysage théâtral en 2022 avec Pour un temps sois peu. Dans ce seul en scène où elle interprète elle-même son texte détaillant les difficultés d’un parcours de transition de genre en France, l’autrice trans non binaire déploie une parole aussi crue que précise. Avec son oralité très rythmique, ponctuée de punchlines, et sa façon de ne rien épargner au spectateur de la réalité qu’elle a vécue – car, si elle ne le dit jamais explicitement, on comprend bien que la part autobiographique du texte est grande –, la proposition de Laurène Marx tranche.

Son écriture au couteau, sa présence entière détonnent parmi les spectacles consacrés aux questions de genre et aux violences qu’elles suscitent, de plus en plus nombreux mais échappant rarement aux travers de la moralisation et/ou de la fétichisation. La puissance du travail tient notamment à la relation complexe, voire conflictuelle, que l’artiste entretient avec son art.

Pour l’investir malgré le caractère élitiste qu’elle lui reproche volontiers en entretien, Laurène Marx joue avec les limites du théâtre. Elle provoque ses habitudes « bourgeoises » avec son verbe acéré comme peut l’être un bon rap, culture dont elle revendique bien plus l’influence que celle de Shakespeare. En qualifiant son premier spectacle et les suivants de « stand-up triste », elle prouve sa conscience aiguë du rapport ambigu qu’elle entretient avec l’institution théâtrale.

Outils de résistanceCe qui ne l’empêche pas d’y connaître un grand succès immédiat, couronné en cette rentrée par le portrait que lui consacre le Festival d’automne en programmant trois de ses créations : Pour un temps sois peu, Jag et Johnny et Portrait de Rita. La reconnaissance de Laurène Marx par un milieu qu’elle critique allait-elle empêcher la radicalité de son geste ou au contraire lui permettre d’en poursuivre le déploiement ?

Portrait de Rita – nous n’avons pu voir Jag et Johnny au moment de l’écriture de cet article – répond

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Rien de plus qu’un peu de moelle » : rire et résister avec Rabelais

Pasolini, la conspiration du pétrole

Au Kosovo, le théâtre lutte et relie