Travailler, penser, écrire depuis les quartiers populaires

Face aux clichés médiatiques et au mépris académique, une génération d’intellectuel·les issu·es des quartiers populaires a pris la parole et la plume. Leurs travaux, ancrés dans le vécu, mêlent sciences sociales, luttes et récits intimes. Ils rappellent que depuis le terrain des quartiers on produit du savoir, on écrit, on lutte.

dans l’hebdo N° 1885 Acheter ce numéro

© Florimages

Les révoltes qui ont secoué les quartiers populaires un peu partout en France à l’automne 2005 ont suscité une forte et légitime émotion dans tout le pays et au-delà. Elles ont assurément concentré les regards, non seulement sur l’Hexagone (on se souvient des fameuses « no go zones » indiquées à grand renfort de cartes et d’infographies par les chaînes d’information en continu états-uniennes), mais en particulier sur les quartiers dits populaires, cités, grands ensembles, banlieues ou périphéries, voire « ghettos ».

'Les quartiers' ne sont pas des phénomènes périphériques mais des lieux de vie, de travail, d’inventivité et de pensée.

Au-delà du fait médiatique, ces événements ont bel et bien mis en lumière que « les quartiers » ne sont pas des phénomènes périphériques mais des lieux de vie, de travail, d’inventivité et de pensée. Les quartiers populaires ne sont plus seulement des objets d’étude ou des terrains d’enquête – les travaux ont été nombreux, dont les objets et les angles de recherches ont évolué aux cours des vingt dernières années –, mais sont devenus des lieux d’énonciation, des espaces de production intellectuelle et politique à part entière.

Dans les pages de Politis, notamment à travers la rubrique « Intersections », une nouvelle génération de chercheuses, militantes et intellectuelles issues ou proches de ces territoires redéfinit les contours du savoir critique. Kaoutar Harchi, par exemple, dans son texte « Laissez les personnes non-blanches faire de la politique ! », ou encore Nesrine Slaoui, qui analyse dans « Sous l’algorithme de TikTok, le patriarcat » les rapports de genre et de racialisation dans les milieux populaires, portent des voix incarnées, situées, profondément ancrées dans le réel.

Ce mouvement témoigne d’une recherche engagée, féministe, antiraciste et décoloniale, qui déplace le centre de gravité du débat intellectuel. Ces approches font émerger une autre lecture des quartiers populaires : non plus comme des zones de relégation, mais comme des laboratoires d’expériences sociales et politiques. Le chercheur Ulysse Rabaté, dans Streetologie. Savoirs de la rue et culture politique (Éditions du commun, 2024) montre combien la rue est un espace de production de savoirs, de langages et de pratiques qui participent pleinement à la vie démocratique.

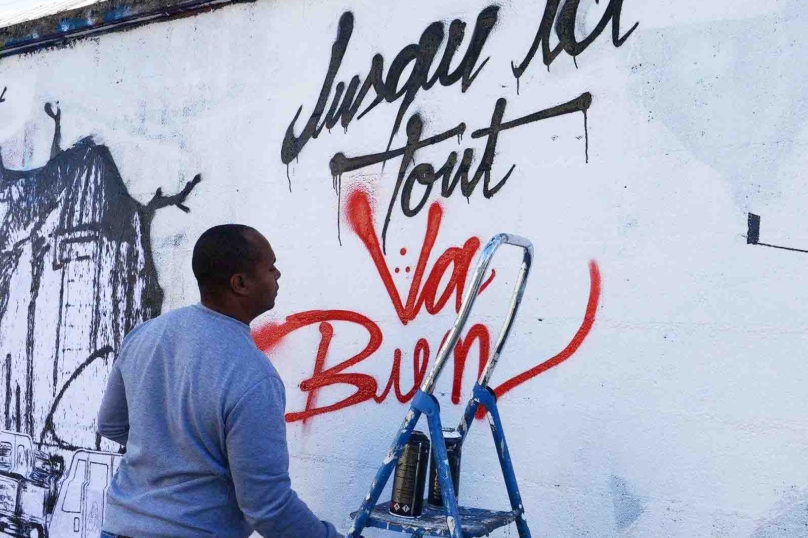

« Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques », rappelle-t-il. Cette affirmation vient bousculer le récit dominant d’une banlieue qui ne serait que dans la réaction émotionnelle. Elle réhabilite les pratiques ordinaires – la conversation, le rap, le graffiti, les réseaux sociaux – comme autant de formes d’engagement et de résistance.

À la croisée des luttesL’intersectionnalité, elle aussi, s’ancre dans ces territoires. Loin de rester un concept académique, elle s’y vit, se parle et se performe. On ne parle plus seulement de chômage, d’insécurité ou de révolte, mais d’amour, de désir, d’affectivité, de corps et de genre. Ainsi, le journaliste et écrivain de 30 ans Anas Daif, s’affirme-t-il comme l’une des nouvelles voix.

Dans Et un jour, je suis devenu arabe (éd. Tumulte, 2024) il explore son identité arabe et queer, longtemps invisibilisée ou

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Le drapeau, projection de l’individu social

Oleksandra Matviichuk : « Poutine voit l’Ukraine comme un pont vers l’Europe »

L’hystérie, symptôme… des violences masculines