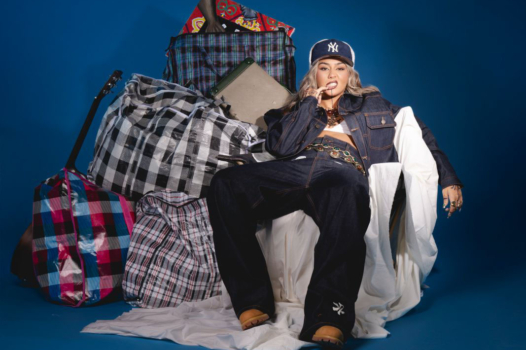

Abu Joury, une voix arrachée à Gaza

En janvier dernier, le rappeur gazaoui arrivait en France avec un visa talent. Neuf mois plus tard, il commence à trouver sa place sur la scène française.

dans l’hebdo N° 1883 Acheter ce numéro

© Alexandre Rito

La pluie tombe sur l’Est parisien, insistante, insinuante. Le public se faufile entre les gouttes pour rejoindre la Flèche d’or. L’ancienne gare de Charonne, reconvertie depuis longtemps en salle de spectacle, accueille une foule compacte pour cette soirée organisée par Al Beyt (« la maison », en arabe), collectif d’activistes syriens.

« Je n’arrive pas à croire que je suis ici devant un public à Paris, c’était mon rêve quand j’étais à Gaza », souffle Ayman Mghames, de son vrai nom, quelques minutes avant de monter sur scène. « Ma tête est ici mais mon cœur est encore là-bas », ajoute le Gazaoui, le regard baissé. Les lumières s’éteignent. Et Abu Joury apparaît. Pendant une trentaine de minutes, ses morceaux, ses mots disent la violence. La violence de l’occupation, des bombardements, du déracinement, de l’arrachement aux siens. Le concert s’achève sur « Where do we go ? ».

Ce texte, Ayman l’a écrit à Gaza dès les premières frappes aériennes de l’armée israélienne, mais il ne l’a enregistré qu’après avoir réussi à sortir de l’enclave palestinienne. Il y raconte les déplacements forcés, successifs, toujours plus au sud ; les tracts largués par drones.

« Israël nous promettait des zones sûres », se souvient-il. « Mais là-bas aussi, les bombes nous poursuivaient. Alors tout le monde posait cette même question : où devons-nous aller ? » Il marque un temps d’arrêt. « Avec ma femme, enceinte, et mes deux enfants, nous avons dû fuir encore et encore, jusqu’à atteindre Rafah, la dernière ville avant la frontière. Là, nous avons dû payer plusieurs dizaines de milliers de dollars à des passeurs égyptiens pour pouvoir sortir de Gaza, probablement pour toujours. »

N’arrêtez jamais de parler de Gaza. N’arrêtez jamais de penser à nous.

Le rappeur palestinien a un rituel immuable, il termine tous ses concerts en martelant : « N’arrêtez jamais de parler de Gaza. N’arrêtez jamais de penser à nous. N’arrêtez jamais de nous soutenir. Ce qu’il s’y passe est un génocide et vos voix peuvent peser sur vos gouvernements. Si les Gazaouis se sentent abandonnés, ils préféreront mourir plutôt que de continuer à vivre dans ces conditions. »

DangerLe chemin d’Abu Joury vers le rap commence bien avant l’exil forcé. Dans la bande de Gaza, il découvre le hip-hop au début des années 2000, quand ils ne sont qu’une poignée à oser s’y essayer sur ce minuscule territoire : « Nous étions une quinzaine de rappeurs et quelques breakdancers », raconte-t-il. Rapidement, il comprend que pour exister il faudra lutter sur deux fronts : l’occupation israélienne et un pouvoir local très méfiant envers toute parole libre.

Pour le Hamas, le rap représente un danger. « Selon eux, que j’appelle les “gars en vert” à cause de leur drapeau, le hip-hop est prétendument prohibé par Dieu. » Organiser le moindre événement musical devient un parcours semé d’obstacles : autorisations

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

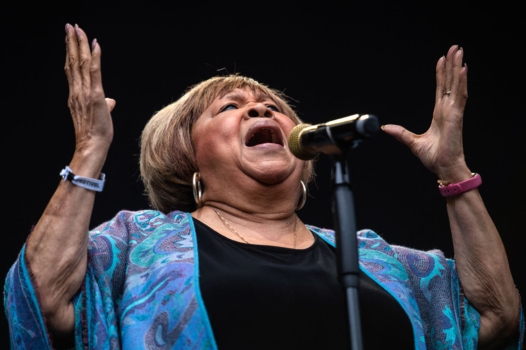

À l’écoute du monde créole

Nayra : « La méritocratie dans le rap vient de la capitalisation de l’industrie »

« Sad and Beautiful World », désespoir et des espoirs