Sécurité sociale : 3 pistes pour élargir la solidarité

Créé pour sécuriser les travailleurs, notre modèle de protection sociale n’a cessé de s’élargir à de nouveaux besoins. Trois pistes pour poursuivre le mouvement à l’aune des enjeux d’aujourd’hui.

dans l’hebdo N° 1882 Acheter ce numéro

Ce sont deux visions du monde qui s’opposent. Celle de l’individualisme, qui fait peser les risques sociaux sur la responsabilité de chacun. Et celle de la solidarité collective, qui cherche à socialiser les risques. D’un côté, la loi du marché et du plus fort. De l’autre, la Sécurité sociale. En 1945, le Parti communiste français, les organisations syndicales et les parlementaires du pays ont décidé de prendre la seconde option. Celle de la société, du collectif, du commun.

Quatre-vingts ans plus tard, la bataille entre ces deux visions du monde demeure particulièrement virulente, alors que le néolibéralisme a largement entamé « la Sociale », pour reprendre les termes de l’économiste Nicolas Da Silva. Malgré tout, alors que le modèle néolibéral est en crise, de plus en plus de voix prônent un renforcement et un élargissement de la protection sociale française. Pour mieux prendre en compte les nouveaux risques sociaux et environnementaux du XXIe siècle.

1- Mieux sécuriser les jeunes et les femmesÀ l’origine, la Sécurité sociale a été créée pour sécuriser les travailleurs, avant de s’élargir pour couvrir de nouveaux risques. Mais l’un d’entre eux est resté à l’écart, celui de l’enfance. « On observe un phénomène marquant dans notre pays : la hausse de la pauvreté parmi les enfants, notamment du fait de la croissance du nombre de familles monoparentales », explique Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS et coauteur avec Clément Carbonnier de Les femmes, les jeunes

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

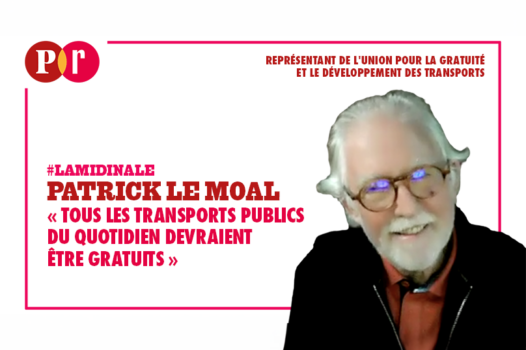

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux