« C’est comme si Chris Marker me tendait la main »

À partir des nombreuses coïncidences qui existent entre La Jetée et son histoire familiale, Dominique Cabrera tisse un film émouvant et fascinant, aux résonances politiques et métaphysiques.

dans l’hebdo N° 1887 Acheter ce numéro

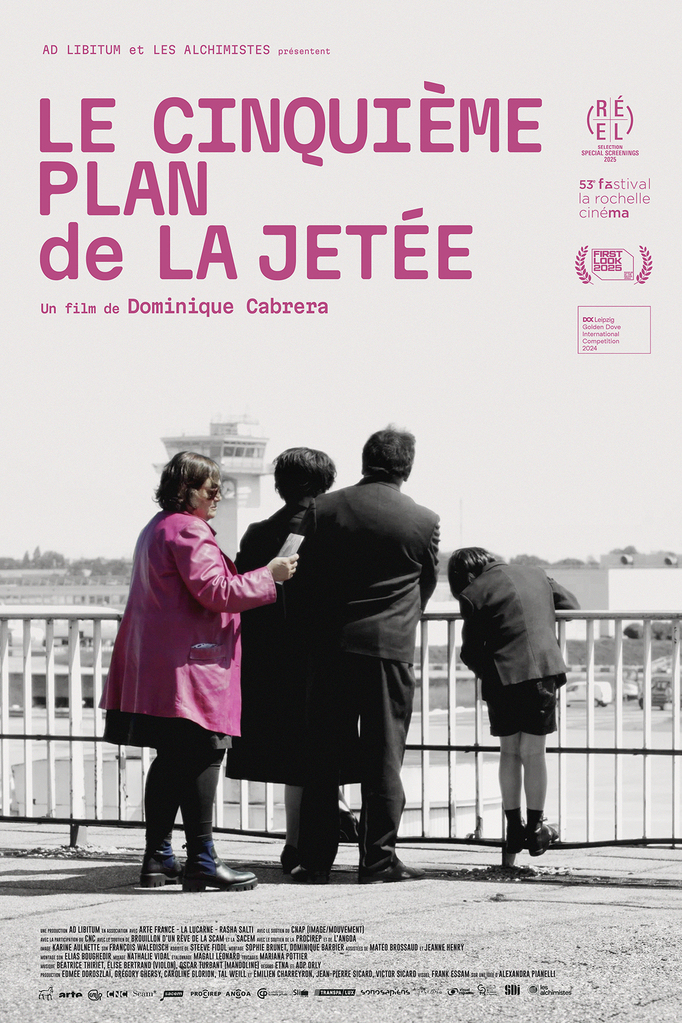

Le Cinquième Plan de La Jetée / Dominique Cabrera / 1 h 44.

Se reconnaître dans un plan de La Jetée, de Chris Marker, c’est ce qui arrive au cousin de Dominique Cabrera. De dos, devant la rambarde de la terrasse de l’aéroport d’Orly, un couple et son fils regardent au loin. Se retrouver dans ce film, considéré comme un chef-d’œuvre, c’est comme figurer sur un des vitraux de Notre-Dame, dit la réalisatrice. Mais cela signifie beaucoup plus encore : Dominique Cabrera tire ainsi tous les fils de cette coïncidence dans Le Cinquième Plan de La Jetée, réalisant une œuvre à la hauteur de celle de Marker : intime, politique, métaphysique. Et fortement émouvante.

Quel rapport entreteniez-vous avec Chris Marker et avec La Jetée en particulier avant de réaliser ce film ?

Dominique Cabrera : J’étais étudiante quand j’ai découvert La Jetée. J’ai trouvé le film génial tout en ressentant une étrange impression de familiarité, sans chercher pourquoi alors. Par ailleurs, quand j’ai commencé à faire du cinéma, je me suis adressée à la société de production Iskra, que Chris Marker, Alain Resnais et Agnès Varda avaient créée. Là, où j’ai été très bien accueillie, j’ai vu des bobines de films qui étaient presque toutes de Chris Marker. Et au mur il y avait des fax de lui avec ses fameux chats. La présence de Marker était très forte, même s’il était rarement dans les locaux.

Ensuite, il m’est arrivé de le côtoyer. Je me suis vraiment approchée de qui il était pour ses films bien sûr, et aussi pour son engagement personnel, à la fois politique et social (il était sans surplomb avec des ouvriers par exemple), et l’ascèse que représentait le cinéma pour lui. Enfin, pour sa façon de se tenir en dehors du monde. Il a toujours porté attention à ce que je faisais, il était pour moi comme un parrain de cinéma.

Ce nœud entre La Jetée et notre destin familial était tellement fort que cela m’a emportée et la nécessité de faire ce film s’est imposée.

Votre film naît quand votre cousin se reconnaît, lui et ses parents, sur une photographie constituant le cinquième plan de La Jetée. Pourquoi ?

C’était en 2018, je réalise soudain, grâce à mon cousin, les coïncidences incroyables entre La Jetée, dont les prises de vues ont été faites par Chris Marker à Orly en 1962, et ma propre vie et celle de ma famille : nous sommes arrivés d’Algérie à Orly en 1962, ce qui signifiait un deuil et une nouvelle naissance. D’où l’impression de familiarité dont je vous parlais. C’est extraordinaire que Marker ait fait un film aussi proche des traces intimes de mon histoire. Il y a cet écho temporel et géographique, mais aussi cette correspondance avec ce que raconte La Jetée sur la vie, la mort, comment on arrive ou pas à vivre avec le passé, etc. Ce nœud entre La Jetée et notre destin familial était tellement fort que cela m’a emportée, et la nécessité de faire ce film s’est imposée.

Vous procédez à une enquête. Les témoins que vous filmez ont tous un lien plus ou moins étroit avec Marker ou avec La Jetée. Comment les avez-vous choisis ?

Je cherche d’abord à savoir quand Chris Marker a tourné La Jetée, pour voir si cela peut coïncider avec la présence de notre famille à Orly et à Paris. Et aussi comment il a fait ses prises de vues. S’il a photographié des gens qu’il connaissait, des figurants ou des passants… Il l’a fait avec les moyens du bord : un appareil photo et un jour de tournage avec une caméra. C’est pourquoi j’interroge son assistant réalisateur de l’époque, Pierre Grunstein.

Tous ces échos, ces hasards, ces coïncidences ont créé du sens. C’était beau et difficile à organiser.

Presque tous les témoins directs sont morts. Pierre Lhomme, qui était son chef opérateur, et Florence Delay sont décédés entre le tournage et la sortie de mon film. En le faisant, j’étais un peu dans la compagnie des fantômes. Bien sûr, il y a aussi parmi ces témoins les gens de ma famille. Et les personnes qui ont aimé ou connu Marker et qui pouvaient s’exprimer sur La Jetée et sa fabrication.

Au fur et à mesure que le film avance, vous détectez de nouvelles coïncidences, des ressemblances, qui font avancer le film alors qu’au départ vous ne saviez pas ce qu’il serait…

Oui, le film relève d’une croyance poétique selon laquelle des correspondances secrètes entre les vies, entre les inconscients, existent. Que ça communique. Il se trouve que là, ça a communiqué. Tous ces échos, ces hasards, ces coïncidences ont créé du sens. C’était beau et difficile à organiser. Sophie Brunet, la monteuse du film, a beaucoup contribué à ce que cet enchaînement soit fluide.

Pourquoi avoir choisi de tourner dans un seul lieu, qui ressemble à une grande salle de montage ?

Je me suis demandé comment j’allais faire pour mêler les entretiens aux images sublimes en noir et blanc de La Jetée. Le contraste risquait d’être trop rude. J’ai pensé à un autre film de Marker, un court métrage sur les deux cents ans du syndicalisme, 2084, qui se passe dans la pénombre d’une salle de montage. C’était une solution pour avoir une image d’aujourd’hui plus monochrome que si j’avais filmé chez chaque personne. En outre, cela ressemble à une chambre mentale : c’est comme si on était dans ma tête.

Nous avons tourné à l’Etna, l’Atelier de cinéma expérimental, à Montreuil. C’est un endroit formidable qui réunit des outils du temps de Marker et des outils contemporains. À l’entrée, il y a des statuettes de chouettes. Ce n’est pas moi qui les ai mises pour le film, elles y sont en permanence. C’était vraiment étrange de rencontrer tous ces signes. J’avais l’impression que Marker me tendait la main. Ce n’est pas une croyance. Je l’ai éprouvé. Comme si la mort n’existait pas.

Il y a quelque chose de chamanique dans le cinéma.

Ce que votre film montre du rapport aux morts a une dimension universelle. Cela commence par votre mère lorsqu’elle voit son mari décédé dans un extrait d’un de vos précédents films.

Oui. Elle dit : « C’est bouleversant : quand je le vois bouger, je me demande pourquoi il ne revient pas. » C’est inouï car c’est ce que raconte La Jetée.

C’est la nature même du cinéma que de redonner vie à des morts. D’autant plus que les vivants, que vous filmez dans la pénombre, sont comme dans une crypte où ils auraient un rapport direct avec les défunts.

En effet. Il y a quelque chose de chamanique dans le cinéma. Quand on voit un mort bouger, c’est plus qu’une image : il y a de la vie qui est captée. Une relation s’installe entre lui et celui ou celle qui le regarde, qui en est irradié·e. D’ailleurs, Karine Aulnette, la directrice de la photographie, a fait en sorte que les visages des témoins soient uniquement éclairés par les écrans. Si j’avais fait le film dans un studio en utilisant des lumières plus conventionnelles, on n’aurait pas eu cette impression fantomatique.

Votre film a de fortes résonances politiques. Non seulement à propos de la guerre d’Algérie. Mais vous établissez aussi un écho avec les exilés d’aujourd’hui dans une dernière image où l’on voit un homme ligoté et masqué dans un avion…

Marker réalise Le Joli Mai, alors que la guerre d’Algérie vient de s’achever, en même temps que La Jetée. Les pieds-noirs n’y sont pas. Concernant l’Algérie, il montre l’autre camp. En même temps, les témoins que je filme aujourd’hui sont du côté de l’Algérie indépendante, où je suis moi-même. J’ai donc utilisé l’œuvre de Marker pour que coexistent dans mon film la parole de l’indépendance et le trauma qu’a représenté le départ de l’Algérie.

J’ai aussi filmé la dernière compagne de Marker, Catherine Belkhodja, son actrice dans Level Five, dont la famille franco-algérienne est retournée en Algérie quand nous, nous en étions chassés. Ce qui me permettait à la fois de montrer l’écho du visage de Catherine avec celui d’Hélène Châtelain, l’actrice de La Jetée, mais aussi d’évoquer l’Algérie d’une autre manière. Ainsi, l’Algérie indépendante est dans mon film sans que cela efface ou surplombe le chagrin légitime de mes parents.

Quant à la dernière image, l’idée m’en est venue en filmant à Orly. En 1962, nous y allions pour regarder les pieds-noirs descendre de l’avion. Aujourd’hui, au même endroit, des personnes arrivent et sont retenues ou sont renvoyées dans le pays qu’elles ont fui. J’ai essayé de les filmer, mais je me suis heurtée à des interdictions. D’où le recours à cette photographie, trouvée dans Libération, qui clôt le film.

Pour aller plus loin…

« Laurent dans le vent », sur une bonne pente

Israël face au boycott généralisé de son cinéma

Kleber Mendonça Filho : « Le sang est un motif très puissant au cinéma »