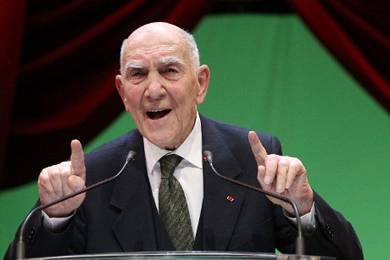

Stéphane Hessel, une vie d’engagements

[De nos archives] Dans « Citoyen sans frontières », publié en 2008, Stéphane Hessel relatait sous forme d’entretien ses existences multiples : résistant, diplomate, défenseur des droits de l’homme… Un éternel insoumis.

dans l’hebdo N° 1004 Acheter ce numéro

Dans son témoignage recueilli par le journaliste Jean-Michel Helvig, Stéphane Hessel confie : « J’ai toujours été du côté des dissidents. » Normalien, résistant, diplomate, ambassadeur, poète : son parcours atypique est guidé par un seul fil conducteur, se battre contre les injustices de son temps. Fils de Franz Hessel et Helen Gründ – le couple porté à l’écran par François Truffaut dans Jules et Jim –, le petit Stéphane baigne dans un milieu culturel anticonformiste. Ses parents cherchent, à travers l’art et la littérature, à contester l’ordre établi et à faire émerger un nouveau siècle, plus libre.

« Petit Berlinois impertinent », « contestataire précoce » , Stéphane Hessel arrive en France à 7 ans. Alors que l’heure est aux retranchements nationalistes, lui hérite du cosmopolitisme familial. « J’ai commencé par me sentir franco-allemand, je me suis ensuite senti européen, puis mondialiste, et j’ai fini par contribuer à l’écriture de textes comme la Déclaration universelle d’interdépendance [^2]. »

Son brillant parcours scolaire conduit Hessel à Normale Sup, en passant par la London School of Economics. Il accède à la nationalité française en 1937. Entretemps, sa conscience politique mûrit. Dans les années 1930, le jeune étudiant combat les ligues d’extrême droite, qui se développent en France, et soutient le Front populaire, influencé par son exigence de progrès social. Toutefois, profondément antifasciste, il regrettera la non-intervention de la France, décidée par Léon Blum, contre Franco.

La guerre éclate. Le normalien antimilitariste est mobilisé. Les nazis avancent, et Pétain demande de cesser le combat. Retenu prisonnier, Stéphane Hessel se fait la belle dès son deuxième jour de détention. « J’ai toujours pensé qu’un prisonnier est fait pour s’évader. C’est la nature même de cette situation où l’on vous prive de liberté. » Avec un seul objectif en tête : rejoindre Londres et la Résistance. Il entre au Bureau de contre-espionnage, de renseignements et d’action en 1942. Mais cette vie de « planqué » ne plaît guère à ce révolté avide d’action. « Nous qui envoyions des gens au casse-pipe, nous étions très désireux de retourner à notre tour en France. » Il y débarque en mars 1944. Ce sera l’année la plus dramatique de sa vie. La Gestapo l’arrête en juillet. Humiliations, torture… Le résistant ne craque pas. « Le corps est plus nerveux, il flanche, il a envie de survivre […]. L’esprit, lui, réfléchit comment faire pour que cela ne soit pas trop déshonorant, comment être à la hauteur. » Stéphane Hessel parvient à décrypter le jeu des nazis. « Le plus important […] est que je “leur” dise quelque chose allant dans le sens de ce qu’ils attendent. » Tout en cachant ce qui ne doit pas être révélé.

Suivent Buchenwald, Rottleberode et Dora. La poésie aide l’humaniste à tenir. Entassé avec ses camarades, Stéphane Hessel récite Edgar Poe, Paul Valéry, Baudelaire. L’insoumis s’évade à trois reprises et échappe à Bergen-Belsen, la destination finale pour deux de ses compagnons. À 27 ans, il sort indemne de l’enfer. « Je me sens donc une responsabilité morale de survivant […]. Je leur dois un engagement. » Le rescapé met en pratique l’enseignement de Jean-Paul Sartre : *« Tu es individuellement responsable, pas Dieu et pas le Parti ; tu dois trouver ta voie et t’y tenir. »

*

Hessel choisit alors la diplomatie et est nommé à l’ONU pour construire un monde où l’inhumanité ne doit plus avoir sa place. Il participe à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, travaille pour le Programme des Nations unies pour le développement et cherche à mettre en place de nouvelles solidarités internationales. Devenu ambassadeur en 1977, il ne cesse d’ériger des ponts entre les hommes. Comme lorsqu’il crée le Collegium international, aux côtés d’Edgar Morin et de Michel Rocard, pour rapprocher les civilisations après le 11 septembre 2001.

Bien que proche de Pierre Mendès France, Stéphane Hessel reste toujours à l’écart des querelles partisanes. « Mon obsession historico-politique a toujours été de penser que le mal, c’était la victoire du conservatisme et de la droite, et que, pour lutter contre ce mal, le vrai danger était l’éparpillement et la division des forces de gauche. » Aujourd’hui, le vieux sage soutient les sans-papiers et les sans-logis, se mobilise pour la démocratie en Birmanie ou pour le peuple palestinien. Défenseur d’une Europe fédérale, il est de tous les combats qui correspondent à sa fibre « humanitaro-sociale » . À l’heure où l’héritage du programme du Conseil national de la Résistance est violemment attaqué, où la planète est saccagée et où les inégalités sociales n’ont jamais été aussi criantes, son engagement est toujours autant d’actualité.

[^2]: Présentée à l’ONU en 2005, cette déclaration cherche à « démontrer qu’aucun des grands problèmes qui se posent à l’humanité […] ne peut être résolu dans un pays seulement, mais dans une civilisation universelle ».

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Les classes populaires acquises au RN ? Une cartographie inédite révèle des nuances

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Donald Trump entre en confrontation avec la Constitution »