Pourquoi inscrire l’état d’urgence dans la Constitution ?

En comparaison de la déchéance de la nationalité, l’inscription de l’état d’urgence n’est guère contestée. Et le gouvernement se garde bien de communiquer sur ses vraies motivations.

Des deux volets de la réforme constitutionnelle que les députés vont examiner à partir de ce matin 5 février, l’inscription de la l’état d’urgence dans notre loi fondamentale pourrait bien passer comme une lettre à la poste. La focalisation du débat sur le seul article 2 du projet de loi touchant à la déchéance de la nationalité a eu pour effet pervers de faire oublier l’article 1 et la fuite en avant sécuritaire qu’il consacre, dans la foulée de la loi sur le renseignement adoptée l’été dernier (voir ici et ici) et la lignée de la future loi « renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » (voir ici). Tant et si bien que le gouvernement n’a guère eu besoin, jusqu’ici, de s’expliquer.

Qu’apporte la constitutionnalisation de l’état d’urgence ? À cette question essentielle – « La question des questions », selon le mot de Jean-Christophe Cambadelis sur LCP, le 3 février – Manuel Valls a, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 27 janvier, apporté trois réponses.

La première est d’ordre juridique. Il s’agit, selon les termes du Premier ministre, de « donner un fondement constitutionnel incontestable au régime de l’état d’urgence ». Ce régime, qui est « le régime de circonstances exceptionnelles le plus fréquemment utilisé sous la Ve République » est le seul à ne pas être inscrit dans la Constitution. Il s’agirait donc de remédier à une sorte d’anomalie juridique :

Il faut donc pouvoir justifier, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, l’ensemble des pouvoirs temporaires et dérogatoires conférés aux autorités civiles dans le cadre de l’état d’urgence. Conférer une base constitutionnelle à l’état d’urgence, c’est consolider les mesures de police administrative définies par la loi de 1955.

C’est cette anomalie qui avait fait dire à Manuel Valls, le 20 novembre, devant le Sénat, qu’il y aurait «un risque» à saisir le Conseil constitutionnel du projet de loi prorogeant l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.

A lire Etat d’urgence : Valls admet ne pas respecter la Constitution

L’argument est toutefois très discutable. Comme l’a rappelé le député EELV Sergio Coronado, « le Conseil constitutionnel a reconnu dès 1985 que le silence de la Constitution n’interdisait pas au législateur ordinaire d’instaurer l’état d’urgence ». Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a également consacré le 22 décembre dernier la constitutionnalité de l’assignation à résidence telle que permise par la loi sur l’état d’urgence dans sa version de novembre 2015. En outre, dans son avis du 17 novembre 2015 sur l’avant-projet de loi de prorogation, le Conseil d’État a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de constitutionnaliser le dispositif de l’état d’urgence. Avant d’affirmer le contraire dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle soumis présenté ce jour-ci. En droit, la nécessité de constitutionnaliser l’état d’urgence n’apparaît donc pas clairement.

Substituer à l’état de droit le droit de l’État

Je n’ai, pour ma part, aucune raison de m’opposer sur le fond à une mesure dont je vois bien la pertinence et l’intérêt (…). Ce qui a présidé au refus de votre amendement par le Gouvernement lorsque vous l’avez présenté, c’est la conviction que nous avions, sur la base d’une analyse juridique que je crois assez fine, de son inconstitutionnalité. Si nous proposons de modifier la Constitution pour constitutionnaliser l’état d’urgence, c’est précisément aussi pour pouvoir recevoir un jour de tels amendements.

La seconde raison est d’opportunité. Manuel Valls affirme vouloir « parachever la révision de la loi de 1955 ». « Certaines mesures n’ont pu être inscrites dans la loi du 20 novembre en raison de contraintes jurisprudentielles », a-t-il déclaré devant la commission des lois de l’assemblée en annonçant le dépôt imminent d’un projet de loi. Que pourrait donc permettre de plus la constitutionnalisation de l’état d’urgence ?

Un échange entre le député Alain Chrétien (Les Républicains) et le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, lors d’une débat dans l’hémicycle sur l’état d’urgence et la politique pénale, le 13 janvier, permet de s’en faire une idée. Le député se plaignait du rejet en novembre de son amendement visant à permettre, lors des perquisitions administratives, la saisie du matériel informatique plutôt que la copie des données qui s’y trouvent. Au passage, il assurait que le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, nommé depuis Garde des sceaux, lui avait « avoué que cet amendement aurait été fort utile ». Ce qui est aussi l’avis de Bernard Cazeneuve dans sa réponse :

Dernier motif invoqué par Manuel Valls : il s’agirait « d’empêcher la banalisation de l’état d’urgence ou tout recours excessif » à ce dernier. Louable intention dont il est permis de douter pour trois raisons.

D’abord parce que le fait que l’état d’urgence soit « déclaré » en conseil des ministres n’induit pas que les ministres débattent de son opportunité ; certains parlementaires, dont le nouveau président de la commission des lois, Dominique Raimbourg, jugent préférable « d’écrire qu’il est « décrété », terme qui semble favoriser une délibération collective ».

Ensuite parce que rien ne limite la durée de l’état d’urgence dans le projet de loi constitutionnel présenté par le gouvernement. Interrogé à ce sujet, Manuel Valls, qui a récemment déclaré à la BBC qu’il faudrait le prolonger « jusqu’à ce que nous soyons débarrassés de Daesh », s’est montré peu disposé à accepter des amendements qui limiteraient – par exemple à quatre mois – la prolongation de l’état d’urgence par les parlementaires ; le Premier ministre y voit une « limitation des prérogatives du Parlement » qui « pourrait ne pas s’adapter à certaines crises civiles ».

Enfin, on ne peut qu’être inquiet d’entendre Manuel Valls confier à la représentation nationale qu’il serait « délicat » d’interdire dans la Constitution la dissolution du parlement pendant l’état d’urgence, une précaution demandée notamment par Roger-Gérard Schwartzenberg (PRG) et Jean-Christophe Lagarde (UDI). A leur endroit, le Premier ministre a même fait état d’un argument que n’aurait pas renié Charles Pasqua : « Si l’état d’urgence avait été déclaré en mai et juin 1968, le Général de Gaulle aurait-il pu dissoudre l’Assemblée nationale ? » A quoi le président de l’UDI a répondu : « On ne sait pas qui, demain, pourrait avoir la possibilité d’abuser de ses pouvoirs. »

C’est en effet toute la question de cette constitutionnalisation. En l’espèce, les députés et les sénateurs seraient bien inspirés d’appliquer le principe de précaution. En votant contre.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

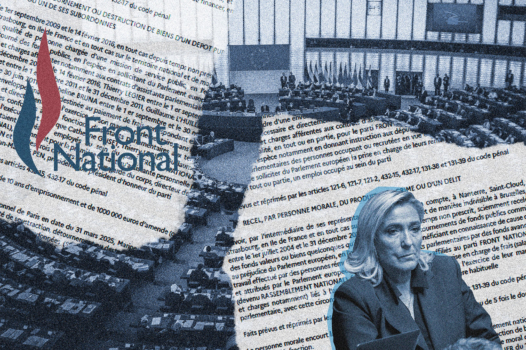

« Avoir le courage de ses convictions » : un an avant 2027, la droite assume l’alliance avec le RN

Budget : après l’échec du compromis, Lecornu s’en sort par la force

Assistants parlementaires du RN : Nicolas Bay plaide la négligence et donne le ton du procès