Quand le PSU inventait

Bernard Ravenel retrace l’histoire singulière d’un parti à l’existence éphémère, mais à idéologique durable.

Article paru

dans l’hebdo N° 1401 Acheter ce numéro

dans l’hebdo N° 1401 Acheter ce numéro

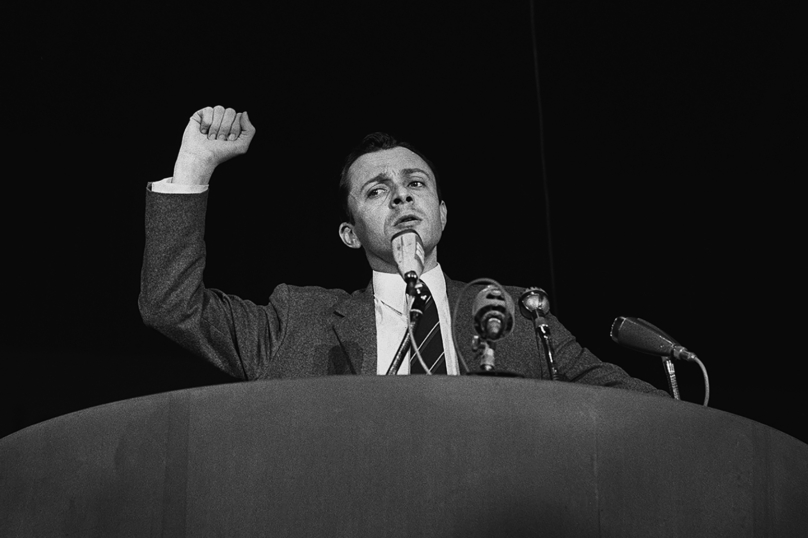

Quiconque se sent concerné par l’histoire de la gauche française lira avec intérêt la somme que Bernard Ravenel vient de consacrer au Parti socialiste unifié (PSU), prolongeant le travail inachevé de Marc Heurgon [^1]. Laboratoire de la « deuxième gauche », par opposition à la « première », celle de la SFIO et du PCF, le PSU est né en avril 1960 de la fusion de trois courants : le Parti socialiste autonome d’Édouard Depreux, l’Union de la gauche socialiste, à la double généalogie