L’Europe et le Japon signent le plus gros accord de libre-échange au monde

Le Jefta pèsera sur les réglementations, notamment environnementales, et devrait intensifier les échanges de marchandises. Les ONG disent leur consternation.

dans l’hebdo N° 1512 Acheter ce numéro

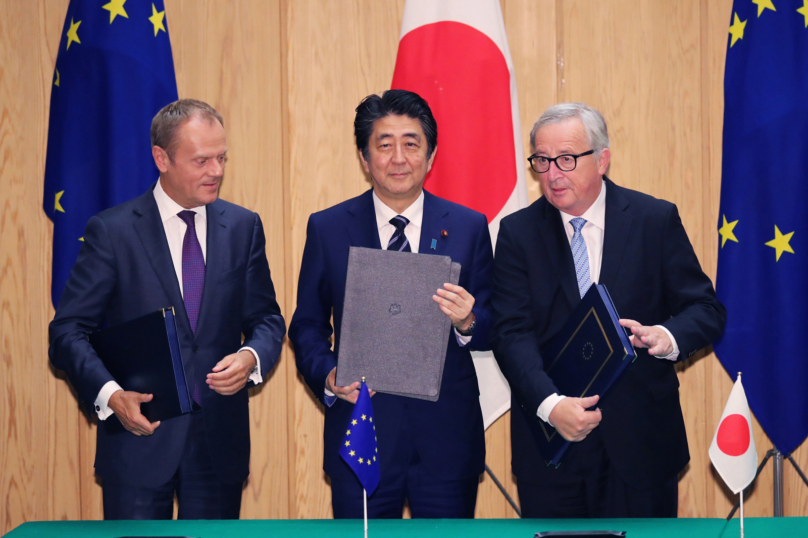

© Tetsu Joko / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

Un tiers du PIB mondial, 40 % des échanges mondiaux et 600 millions de consommateurs : c’est le plus important traité de libre-échange, qui a été signé ce mardi à Tokyo par les représentants de la Commission européenne et du Japon.

Le Jefta (Japan-EU Free Trade Agreement) réduit les derniers droits de douane subsistants sur les marchandises, pour faciliter les exportations. L’Europe espère notamment augmenter ses exportations de fromage, de vin, de viande de bœuf et de médicaments en direction de la quatrième économie du monde. Le Japon compte accroître ses exportations de voitures et pièces automobiles.

Mais l’accord va bien au-delà. À l’instar du Ceta, il vise à mettre à bas les dernières « barrières non tarifaires » au commerce, c’est-à-dire les différences de normes et de réglementations.

Finalisé en juillet 2017, au terme de quatre ans de négociations secrètes, le Jefta doit désormais être voté par le Parlement européen, pour une entrée en application espérée début 2019. Il est accompagné d’une série d’accords du même acabit, résultats d’une stratégie extrêmement volontariste de la direction au Commerce de la commission européenne. Un texte est proche de la conclusion avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) et les négociations se poursuivent avec le Vietnam et l’Indonésie.

À lire aussi >> Accords commerciaux : « On ne pourra plus revenir en arrière »

Des accords calibrés pour les multinationales

Cette stratégie vise à dépasser l’échec de l’OMC à poursuivre la mondialisation libérale du commerce. Elle répond surtout à un lobbying intense des multinationales, pour plusieurs raisons.

Elles lorgnent sur des marchés nouveaux, notamment ceux ouverts dans le domaine des services par le recul de la puissance publique. L’achat de biens et services par l’État représente 15 % de l’économie totale, dans l’UE comme au Japon, selon la Commission européenne. Tous les accords de libre-échange prévoient donc que les appels d’offres soient ouverts à l’international.

Il sera donc interdit à une collectivité de privilégier une entreprise locale et les marchés publics seront ouverts aux entreprises étrangères. Le Japon supprimera une loi réservant aux entreprises locales pour des raisons de sécurité et l’UE ouvre son marché des installations ferroviaires aux boîtes japonaises. Les 87 hôpitaux nippons et le réseau de distribution d’électricité seront également ouverts à la concurrence des entreprises européennes. C’est la fin d’une « discrimination déloyale », estime la Commission, qui viserait en réalité à privilégier une entreprise ou une filière locale.

Les grandes entreprises trouvent aussi dans ces immenses accords de libre-échange un moyen de peser sur les lois nationales, passées et futures. Les organes de « coopération réglementaires » visant à harmoniser les lois, « simplifier » les normes, pour « résoudre les problèmes liés aux divergences ou aux incompatibilités entre les réglementations », sont taillés sur mesures pour les lobbies.

Le Jefta est donc un accord « vivant », qui continuera d’impacter les réglementations après sa signature. En vertu de ces accords de libre-échange, les États doivent notamment informer les organes de coopération d’une législation en projet. Ce qui offre un temps précieux aux lobbies pour tenter d’influer sur l’écriture des lois nouvelles.

La Commission européenne martèle que l’harmonisation n’est pas contrainte et qu’elle doit se faire par le haut, sur « nos normes élevées ». Mais il a fallu le battage des ONG pour que le principe de précaution soit cité dans le Jefta. Sans pour autant que le volet développement durable ne soit contraignant. Aucune trace donc du « véto climatique », un temps envisagé par Nicolas Hulot, ministre français de l’Environnement.

Le climat, grand absent

Ces gigantesques traités sont frontalement attaqués par les ONG environnementales, qui les jugent en contradiction avec les engagements pris par les États pour la lutte contre le réchauffement climatique. L’UE espère ainsi augmenter ses exportations alimentaires vers le Japon de 180 %, alors que les objectifs de baisse des émissions de CO2 devraient au contraire renforcer le poids des circuits courts. Et alors que les méfaits sur la santé humaine de l’agriculture intensive sont désormais largement documentés. « Ces accords menacent la protection des droits sociaux, des consommateurs et de l’environnement », tranche Foodwatch, ONG spécialisée sur les questions alimentaires.

La Fondation pour la nature et et l’homme et l’Institut Veblen y voient un accord « climaticide » et dénoncent « la fuite en avant dans d’une politique commerciale européenne qui aggrave la crise environnementale ».

Le Jefta incite également à la concurrence internationale par le moins-disant en matière de salaire et de conditions de travail, selon la France insoumise, qui a publié ce mardi un communiqué : « Il repose sur le dumping social et (…) le Japon n’est pas signataire des conventions internationales sur l’interdiction du travail forcé et des discriminations au travail».

Le Ceta, stoppé par l’Italie ?

Le Jefta est donc signé sous la bronca. Dans le même temps, l’autre gigantesque accord de commerce signé avec le Canada, le Ceta, traverse lui aussi une importante zone de turbulences. Le nouveau gouvernement italien (Mouvement 5 étoiles et Ligue) a confirmé le 13 juillet qu’il refusera de ratifier l’accord de libre-échange UE-Canada, le « Ceta », qui ne protège pas suffisamment selon lui les appellations d’origine protégée.

À lire aussi >> Tous les articles de Politis sur le Ceta

Or, cet accord commercial ne pourra pas entrer en application sans l’aval des 27 membres de l’UE. Onze États européens ont pour l’heure signé, tandis que le Parlement français doit être saisi à la rentrée. Il est toutefois entré en vigueur de manière provisoire depuis le 21 décembre, ce qui poserait d’énormes difficultés juridiques en cas de volte-face, si l’un des parlements locaux venait à le rejeter.

Ce n’est pas le cas pour le Jefta, qui, pour faciliter sa mise sur orbite, a été allégé du volet « investissement » et des tribunaux d’arbitrage ou « mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) », qui nécessitent un vote des parlements locaux en vertu des règles de fonctionnement de l’UE. Ces mécanismes, qui permettent à une multinationale de poursuivre un État pour obtenir réparation lorsqu’une réglementation nouvelle compromet les bénéfices escomptés par un investissement, restent en cours de négociations. Mais ils feront l’objet d’un second accord, afin que les volets commerce, libéralisation des services et coopération réglementaire ne soient pas freinés par les débats sur le volet investissement.

À lire aussi >> Tous les articles de Politis sur les accords de libre-échange

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Leïla Shahid, une vie palestinienne

La révolution sera paysanne

Derrière la « ferme France », la volonté d’asphyxier la paysannerie