Police : une préoccupante évolution

Avec le changement de code de déontologie de la police en 2014, on est passé des gardiens de la paix aux forces de l’ordre.

dans l’hebdo N° 1730 Acheter ce numéro

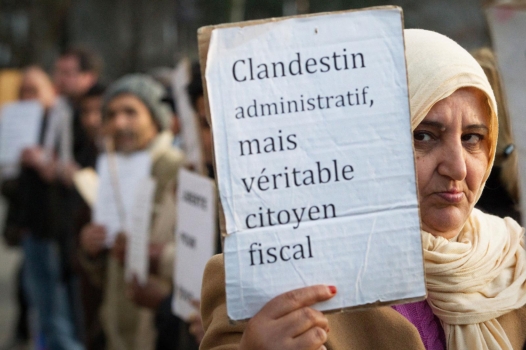

Les syndicats de police n’ont de cesse de le marteler : il existerait un mal-être des policiers dans l’exercice de leur fonction. Mais peut-on y répondre sans tenir compte du malaise de nombreux citoyens à l’égard des policiers ? Aucun ministre de l’Intérieur ne semble s’en préoccuper.

Bien au contraire, tous se voient en « premier flic de France », manière de dire qu’ils épousent la cause et les revendications de leurs troupes. Cette inclination a conduit, depuis 2002 et l’arrivée à ce poste de Nicolas Sarkozy, à multiplier les lois alourdissant toujours plus l’arsenal répressif et accroissant les pouvoirs de la police, au détriment des libertés individuelles et parfois des libertés fondamentales, comme celle de manifester.

Point n’est besoin de refaire l’histoire de ces lois qui, depuis le début des années 2000, affaiblissent les droits de l’accusé, aggravent les peines existantes, réforment à intervalle régulier la procédure pénale et renforcent les pouvoirs d’investigation de la police, pour mesurer combien celle-ci a évolué.

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »