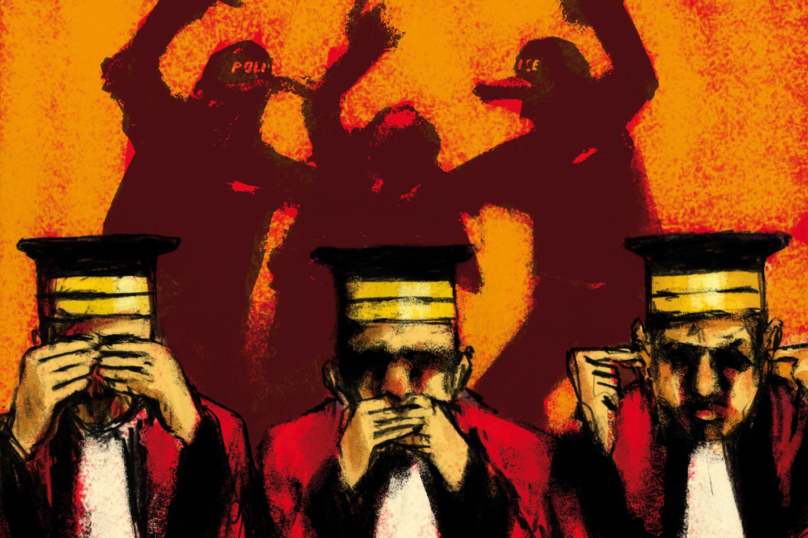

Violences policières : la justice face à son tabou

Des procédures allégées aux stratégies d’évitement, la réponse pénale aux violences policières est manifestement insuffisante.

dans l’hebdo N° 1735 Acheter ce numéro

Police partout, justice nulle part ? Impossible d’en avoir le cœur net : les chiffres sont inaccessibles. Depuis début septembre, Politis demande au ministère de la Justice les statistiques des suites judiciaires données aux affaires de violences par personnes dépositaires de l’autorité publique. Fin de non-recevoir.

« Ni le ministère de l’Intérieur ni celui de la Justice ne disent détenir de statistiques sur les sanctions pénales prononcées », précisait France Info en décembre 2020. Pourtant, cette année-là, le rapport annuel du ministère fait état du « traitement des plaintes déposées contre les policiers et les gendarmes ».

On y lit que les « plaintes pour des violences à l’occasion d’interpellations sont régulièrement classées sans suite » mais aussi que les peines d’emprisonnement sont « le plus souvent » prononcées « avec sursis simple », et « fréquemment assorties d’une dispense d’inscription au casier judiciaire ». Le ministère détient donc des chiffres.

Sans surprise : les violences policières ne sont pas une priorité pour le gouvernement, qui refuse même d’utiliser le terme. Il n’existe donc aucune politique pénale en la matière : la Place Vendôme n’a pas transmis de directives aux procureurs sur cette question.

Dans les grosses circonscriptions, un vice-procureur est systématiquement affecté aux affaires impliquant des policiers. Dans les plus petits territoires, le procureur lui-même s’en charge. « Ces dossiers sont considérés comme un domaine réservé à la haute hiérarchie, admet une magistrate, sous couvert d’anonymat. Ça questionne sur la façon dont l’institution s’organise pour les invisibiliser. »

Pour Loïc Pageot, vice-procureur de Bobigny, cette organisation le protège d’éventuelles connivences : « Je ne

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Du Front national à Jordan Bardella, un système financier opaque

Juste(s) juges – Épisode 1

Sur X, les députés RN font comme si le procès n’existait pas