Les check-points de l’État français

L’interdiction de l’abaya à l’école doit nous amener à un seul débat : celui des politiques déployées par l’État français pour contrôler le corps et l’esprit des minorités raciales.

dans l’hebdo N° 1775 Acheter ce numéro

© Loïc Venance / AFP

La version originale de cet article est parue le 5 septembre dans The Guardian.

« J’ai décidé qu’on ne pourrait plus porter l’abaya à l’école », a annoncé Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, le 27 août. Dans les faits, une élève qui se présenterait aux portes de son établissement en portant une abaya serait empêchée de rejoindre sa classe et ses camarades dans cette tenue. L’interdiction du port de cette longue robe s’inscrit dans l’histoire du rapport colonial de l’État français aux populations issues de l’immigration postcoloniale. Trois dates marquent cette histoire. 1989 : le directeur d’un établissement exclut trois jeunes filles qui portent le voile. 1994 : une circulaire distingue les signes religieux « discrets » et admis au sein de l’école et ceux dits « ostentatoires », refusés. 2004 : une loi est promulguée qui interdit le port de tout signe religieux « ostensible ».

Aujourd’hui, le refus que des adolescentes étudient et entretiennent des relations avec leurs camarades et les équipes éducatives en portant l’abaya est justifié par le respect dû au principe de laïcité. L’esprit historique de la laïcité est celui de la liberté de conscience, ce qui induit une neutralité d’État. Or, au gré des époques, des intérêts partisans et des configurations politiques, la laïcité est devenue un discours de défense de l’égalité homme-femme. Ou, pour le dire autrement : un discours faisant de l’islam une religion patriarcale, une menace pour la démocratie française. Et cette démocratie se doit, alors, de sauver les femmes musulmanes des hommes musulmans et de la culture de l’islam, plus généralement.

Ces jeunes filles, en tant que femmes et en tant qu’« étrangères », conspireraient contre la nation française.

Pourtant, une attention portée aux discours de justification de l’interdiction de l’abaya signale une certaine inflexion. En effet, il ne s’agit plus tant d’interdire cette longue robe pour protéger et libérer ces adolescentes de l’emprise patriarcale musulmane que de protéger le reste des élèves de la menace prosélyte que ces mêmes adolescentes représenteraient.

La droite et l’extrême droite soutiennent que l’abaya est un vêtement religieux. À gauche, le malaise est palpable. Pour certains, ce n’est pas un vêtement religieux. Pour d’autres, ça l’est tout de même un peu. C’est commettre une grave erreur que de s’engouffrer dans ce débat cherchant à établir la nature de cette longue robe. Car ce débat se fonde sur un postulat sexiste : ces jeunes filles sont sexualisées à travers une féminité jugée « anormale ». Il se fonde aussi sur un postulat raciste : ces jeunes filles sont racisées à travers une appartenance à la religion musulmane qui déterminerait l’ensemble de leur être et de leurs conduites. Puis les postulats sexiste et raciste se mêlent, produisant un troisième postulat : ces jeunes filles, en tant que femmes et en tant qu’« étrangères », conspireraient contre la nation française.

De là, le seul débat que nous devons avoir porte non pas sur ce que font ces adolescentes de leur corps et sur ce à quoi elles vouent leur esprit, mais bien sur les politiques déployées par l’État français pour contrôler, de check-point en check-point, le corps et l’esprit des minorités raciales.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »

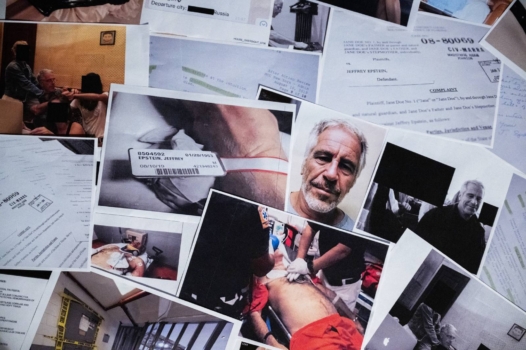

Affaire Epstein : le trop-plein du trauma

Aux États-Unis, le règne des technofascistes