À Mayotte, le mépris colonial ordinaire d’Emmanuel Macron

Pour Rokhaya Diallo, c’est parce que son histoire s’inscrit dans celle de la domination coloniale qu’Emmanuel Macron croit que les Mahorais.es devraient se satisfaire de leur situation et exprimer une gratitude éternelle envers la France.

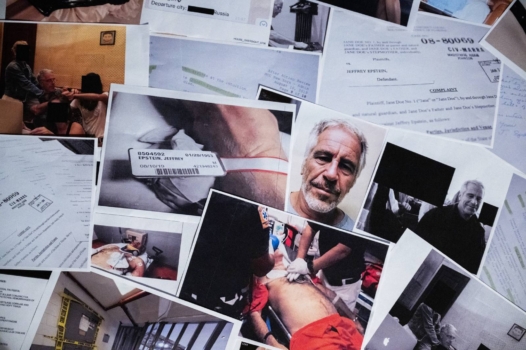

© Ludovic MARIN / POOL / AFP

« Parce que vous êtes contents d’être en France ! Parce que si ce n’était pas la France, vous seriez dix mille fois plus dans la merde ! Il n’y a pas un endroit dans l’océan indien où on aide autant les gens ! » lance un homme blanc à des Mahorais.es excédé.ees par l’abandon de l’État après la dévastation de leur territoire par le cyclone Chido.

Dérapage d’un badaud éméché nostalgique de la colonisation ? Non, ces propos sont ceux prononcés en conscience par Emmanuel Macron. Le président de la République en déplacement après la catastrophe naturelle n’a pu s’empêcher d’afficher le mépris colonial propre au rapport de la France à ses anciennes colonies désormais départementalisées.

Alors qu’il était censé témoigner de son soutien et de sa solidarité auprès de ses concitoyens frappés par une tragédie aux conséquences dramatiques, celui qui, lors de sa première campagne, pensait que la Guyane était une île, ignore remarquablement la souffrance des Mahorais.

Dans la formulation de Macron, Mayotte apparaît comme une entité détachable d’une République qui aurait la mansuétude de l’« aider » comme si elle lui était extérieure. Puisque les Mahorais sont des citoyen.nes français.es, pourquoi leur appartenance à la nation leur est-elle présentée comme un privilège indu susceptible de disparaître ?

Histoire de domination

Le président se permettrait-il d’indiquer la possible sortie à des Breton.nes dévasté.es ? A-t-on vu dans notre pays le chef d’État houspiller une population en détresse au lieu de lui porter les mots de l’apaisement ? C’est parce que son histoire s’inscrit dans celle de la domination coloniale qu’Emmanuel Macron croit que les Mahorais.es devraient se satisfaire de leur situation et exprimer une gratitude éternelle envers la France.

Pourtant, les faits montre qu’elles et ils n’ont objectivement pas de raisons d’être « content.es d’être en France » ? Alors que Mayotte est devenu le 101e département français en 2011, il reste aujourd’hui, avec 77 % de la population sous le seuil de pauvreté, le département le plus pauvre de notre pays, frappé par une incurie généralisée. Aucune vie quotidienne sereine n’est envisageable pour le tiers de la population qui n’a pas accès à l’eau potable ou les 40 % vivant dans des bidonvilles.

Sur ce territoire peuplé de 320 000 personnes, il n’existe qu’un seul hôpital. Dès 2014, la Cour des comptes publie un rapport sur la santé dans les outre-mer (2014) où elle dénonce la gravité de la situation sanitaire à Mayotte et préconise notamment la création de maisons de santé pluridisciplinaires et de centres de santé. Après la Guyane, Mayotte – qui a connu une épidémie de choléra en 2024 – compte le plus grand nombre d’infection au HIV dont le dépistage est souvent tardif.

En 2022, un rapport d’information du Sénat dont l’intitulé explicite – « Mayotte : un système de soins en hypertension » – alerte de manière presque désespérée nos gouvernant.es quant à la situation désastreuse du département restera lettre morte.

Une catastrophe écrite

Certes, Mayotte a plongé dans le chaos du fait d’un cyclone et les humains ne sont pas en mesure de se soustraire aux phénomènes météorologiques. Toutefois il aurait été possible d’en réduire les conséquences. C’était la vocation d’un rapport publié par l’Assemblée Nationale, en mai dernier au sujet de « la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer ». Le texte soulignait, en effet, la vulnérabilité accrue de Mayotte face aux risques naturels, notamment les séismes, les tsunamis, l’érosion côtière et les inondations.

Les parlementaires avaient identifié l’urbanisation croissante sur le littoral, la précarité du bâti et le manque d’infrastructures adaptées comme des facteurs susceptibles d’exacerber les dangers pour la population mahoraise. Alors que le document énonçait une série de recommandations telles que la mise à jour des plans de prévention des risques et la sensibilisation de la population, l’amélioration des normes de construction ou encore le renforcement des moyens de surveillance et d’alerte pour mieux anticiper et gérer ces phénomènes naturels, rien n’a été fait. La catastrophe qui est survenue était malheureusement écrite.

Macron omet sciemment d’intégrer dans son raisonnement la raison pour laquelle la France a besoin de Mayotte.

En envisageant la population de Mayotte nécessairement redevable à la France, Macron omet sciemment d’intégrer dans son raisonnement la raison pour laquelle la France a besoin de Mayotte. Du haut de ses petits 551 695 km2 hexagonaux, la France possède le deuxième domaine maritime mondial grâce aux outre-mer.

Mayotte présente un intérêt politique du fait de la biodiversité de ses eaux et surtout de sa position géographique. Dans une région située entre l’Afrique et l’Asie, où les grandes puissances rivalisent d’influence, c’est une base stratégique pour les forces armées françaises, qui y trouvent un terrain unique pour les exercices militaires adaptés aux interventions en milieu tropical et insulaire. L’exploitation d’un territoire, conjuguée à l’abandon de ses habitant.es, traité.es de manière condescendante, s’apparente à une logique coloniale qui ne devrait plus avoir sa place dans une République qui se prétend égalitaire.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »