« Promis le ciel », d’Erige Sehiri (UCR) ; « Dossier 137 », de Dominique Moll (Compétition)

La place des femmes subsahariennes en Tunisie et les violences policières traitées par l’IGPN en France.

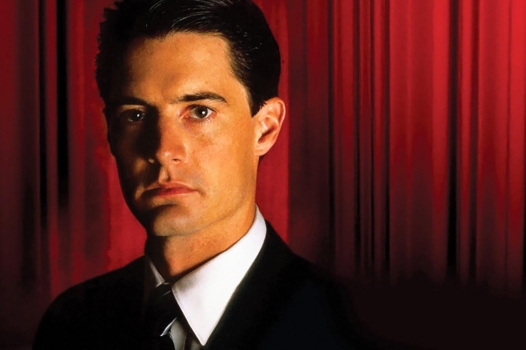

© ManekiFilms / Henia Production / Jour2fête

Promis le ciel

Promis le ciel / Erige Sehiri / 1 h 32.

Une petite fille de cinq ou six ans, dans une baignoire, est lavée par trois femmes qui lui posent des questions sur le parcours qu’elle vient d’accomplir. Une traversée traumatisante. Elle évoque des gens serrés sur un bateau, un homme dangereux muni d’un couteau, un naufrage, beaucoup de noyés. Les trois femmes savent que ses parents en font partie. La petite orpheline, Kenza, est une exilée comme Marie (Aïssa Maïga), Jolie (Laetitia Ky) et Naney (Debora Lobe Naney) qui l’entourent, toutes trois venues de Côte d’Ivoire jusqu’en Tunisie, espérant une vie meilleure. Erige Sehiri les a choisies pour protagonistes de son nouveau long métrage, Promis le ciel, présenté en ouverture de la section Un certain regard.

Comme le précédent, Sous les figues, qui se déroulait également en Tunisie, où la cinéaste, française, s’est installée en 2011 – année de « la révolution du jasmin » – Promis le ciel est un film choral. Mais là où le premier cité avait une quasi unité de lieu, ce nouvel opus est géographiquement plus éclaté, même si le point d’ancrage est, à Tunis, la maison de Marie, où elle conduit des offices religieux – elle est pasteure de l’Église évangélique ayant dû mettre en pause sa carrière de journaliste. Jolie, étudiante, y habite contre de l’argent qu’envoie son père à Marie. Précaire, sans papiers, Naney y est hébergée : depuis 3 ans qu’elle est en Tunisie, elle s’interroge sur ce qu’elle doit faire, la traversée vers l’Europe ou le retour en Côte d’Ivoire où sa fille est restée.

Si Erige Sehiri aime filmer des groupes de femmes, elle ne pose pas la sororité comme un fait accompli.

Si Erige Sehiri aime filmer des groupes de femmes, elle ne pose pas la sororité comme un fait accompli. Ce que montre Promis le ciel, c’est que, comme la fraternité, la sororité n’est pas une donnée « naturelle ». On peut même dire que c’est un combat (sur soi, avec les autres), en tout cas le fruit d’une volonté. Qui dépend aussi des circonstances. Or, l’action du film se déroule au moment où le pouvoir décide de faire la chasse aux exilés subsahariens sans papiers. Ce que le régime autocratique de Kaïs Saïed a réellement décidé à partir de février 2023 – la cinéaste incline à intégrer des éléments de l’actualité dans ses scénarios.

Pour les trois femmes, la situation se tend. Jolie, qui a des papiers, ne se sent pas concernée. Au moins dans un premier temps, avant qu’elle ne se fasse rafler, malgré tout. Le propriétaire tunisien de la maison de Marie enjoint à celle-ci d’arrêter les offices religieux, au motif que les rassemblements de personnes noires sont désormais suspects et qu’il ne veut pas d’ennuis. Enfin, Naney, survivant grâce à divers trafics, notamment d’alcool, entrepose un jour clandestinement des bouteilles chez Marie, qui découvre le stock compromettant et la chasse de chez elle immédiatement.

Ce qui n’est pas digne d’une croyante, comme ne manque pas de lui dire Julie dans une scène forte où Marie, affectée, semble prendre la mesure de ses contradictions et de son injustice. Ici comme ailleurs dans le film, Aïssa Maïga, tout en retenue, est parfaite, de même que Laetitia Ky. La vitalité de Debora Lobe Naney, elle, éclate à l’écran. Actrice non professionnelle et authentique exilée comme son personnage, elle interprète à merveille cette femme arrachée à l’amour de sa fille, qui a dû plusieurs fois se mettre en danger y compris physiquement – on devine le type de violences qu’elle a subies – et qui pourtant garde une bonne dose d’humour et sa dignité.

Espérons que le film soit vu un jour en Tunisie, où le racisme d’État est un des multiples outrages fait aux droits humains. Quoi qu’il en soit, il est bon que Promis le ciel soit mis ainsi en exergue à Cannes, avec l’impact que cela représente. D’autant que la portée intersectionnelle du film est loin de ne concerner que le pays où il a été tourné. Elle est due à la qualité du regard d’Erige Sehiri (1) sur ces femmes, emblématisé par un long plan séquence dans une voiture où se tiennent Marie et la petite Kenza, et où se mêlent confiance, amour, tristesse et générosité.

Erige Sehiri est aussi cette année la marraine du festival Visions sociales.

Dossier 137

Dossier 137 / Dominique Moll / 1 h 56 / Sortie : 19 novembre.

Premier film français à entrer en lice dans la compétition (il n’y en a que trois cette année), Dossier 137, huitième long métrage de Dominique Moll – après le très césarisé La Nuit du 12 – fera débat. Parce qu’il y est question de la police, de ses méthodes controversées de maintien de l’ordre et des violences commises, et de l’IGPN, la police des polices. Aussi et surtout parce que le cinéaste, tout en faisant part avec honnêteté des contraintes de chacun et des différentes logiques en présence, prend position.

L’action se déroule pendant la mobilisation des gilets jaunes. Stéphanie (Léa Drucker), de l’IGPN, enquête sur des policiers ayant fait usage de leur LBD à l’encontre de deux jeunes manifestants, blessant grièvement l’un des deux au crâne, cible théoriquement interdite avec cette arme.

L’IGPN est une instance dont le fonctionnement est relativement opaque, sur laquelle les informations sont rares, ce qui nourrit des suspicions, que ce soit sur sa supposée mansuétude envers les policiers ou, à l’inverse, sur sa sévérité. Pour préparer son film, le cinéaste a pu faire une immersion au sein de la délégation parisienne de l’IGPN. Dossier 137 révèle ainsi un milieu professionnel, une façon de travailler, et aussi des objectifs – établir les faits à partir de soupçons de comportements illégaux de la part de policiers en service – qui sont loin d’être faciles à atteindre : au-delà d’une certaine limite, en effet, l’enquête de Stéphanie et les moyens qu’elle utilise pour la mener à bien vont commencer à déranger.

Dominique Moll signe un film de dossier, qu’il traite sans lourdeur, avec des personnages qui ne sont pas des archétypes.

L’intelligence du film tient au fait qu’il ne néglige aucun point de vue – il est d’ailleurs fréquemment construit sur l’accumulation des paroles des différentes personnes convoquées dans le bureau de Stéphanie. Il y a celui de la victime et de sa famille, qui subissent une réelle injustice et ne voient venir aucun mesure réparatrice, celui des témoins, dont une femme de chambre noire habitant en banlieue (Guslagie Malanda) sachant qu’elle a tout à perdre en témoignant contre des flics, celui d’une syndicaliste (son organisation s’appelle Concorde, allusion claire à Alliance) qui s’indigne du manque de solidarité entre policiers face aux « délinquants », celui des mis en cause qui excellent dans la mauvaise foi, celui de la hiérarchie…

Stéphanie doit naviguer entre ces courants qui lui sont tous plus ou moins hostiles, avec chevillée au corps la conviction que sanctionner les brebis galeuses de la police servira davantage l’institution que de fermer les yeux. Autrement dit avec l’idée d’une police républicaine, dont on finit par se demander si elle n’est pas la dernière (avec quelques collègues de son équipe) à avoir gardé cet idéal dans sa profession.

Le titre l’indique sans ambiguïté : Dominique Moll signe un film de dossier, qu’il traite sans lourdeur, avec des personnages qui ne sont pas des archétypes et existent réellement, une Léa Drucker toujours aussi parfaite, ici dans un jeu sobre et alternant position de force et de fragilité. Bref, il y a là de l’efficacité de bon aloi et, à l’arrivée, un film tranquillement en colère et plein d’inquiétude.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil