Cédric Durand : « Nous sommes dépendants des plateformes comme autrefois des seigneurs »

Deuxième livre de l’Institut La Boétie, fondé par les insoumis, Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ? reprend les trois cours donnés par l’économiste sur le techno-féodalisme en 2023 et 2024. Il y livre un véritable projet politique alliant cybertechnologie, socialisme et écologie.

dans l’hebdo N° 1861 Acheter ce numéro

Cédric Durand est professeur à l’Université de Genève. Ses recherches portent sur la mondialisation, la financiarisation et les mutations du capitalisme. Il est notamment l’auteur de Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique (La Découverte, 2020) et, avec Razmig Keucheyan, de Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique (La Découverte, 2024).

Pourquoi parler de techno-féodalisme ?

Cédric Durand : Le techno-féodalisme n’est pas une simple répétition du féodalisme, la principale différence étant qu’à l’époque féodale le processus de production était essentiellement basé sur le travail individuel et familial. Aujourd’hui, on assiste à une socialisation du travail importante, la division du travail est extrêmement poussée et chacun dépend de tout le monde. Néanmoins, certains éléments permettent de dresser un parallèle.

Le premier, c’est l’importance des rapports de dépendance. À l’époque féodale, les paysans dépendent du seigneur parce qu’ils sont attachés à la terre. Aujourd’hui, nous sommes dépendants des plateformes. Qui peut se passer de Google ? Et même si vous réussissez à y échapper, toute une série de services, par exemple vos services bancaires, sont à leur tour dépendants des plateformes. Les grandes firmes également, tout comme les États.

Le deuxième élément, c’est la fusion du politique et de l’économique : ces plateformes produisent un bien hybride. Les services numériques sont des services au sens classique, produisant des effets utiles, mais ils ont aussi une dimension politique, dans le sens où ils organisent la vie collective. La capacité des plateformes à produire des services dépend de l’observation et de la surveillance de l’activité des individus et de la société en général, à partir desquelles elles produisent de la prévision, qui permet de guider, voire de piloter, les comportements.

Les grandes entreprises du numérique collectent beaucoup de données qu’elles s’approprient.

La troisième caractéristique, c’est la notion de prédation. Fondamentalement, ces plateformes sont en compétition pour monopoliser la puissance sociale qu’est la connaissance. On a l’impression qu’à l’ère de l’information, tout est abondant. En fait, ce n’est pas si exact. Certes, une fois qu’on a un nouveau logiciel, un nouveau morceau de musique, etc., on peut très facilement le déployer à une échelle infinie, à moindre coût. Néanmoins, pour y avoir accès, il faut être capable de se brancher. C’est à ce niveau que resurgit la rareté : il y a une bataille entre les différents monopoles pour conquérir les terres – les points les plus favorables – où capter les données.

Cependant, le techno-féodalisme est une tendance, et pas nécessairement une prédiction. Celle-ci est en train de se réaliser très largement avec la connexion entre Donald Trump et les barons de la tech, mais il n’y a pas de fatalité. Elle a été arrêtée par un certain nombre de régulations par le passé. Par exemple, des obstacles ont été mis au développement d’une monnaie par Facebook.

Vous évoquez un processus de monopolisation intellectuelle. Assiste-t-on à un nouveau phénomène d’enclosure ?

Le danger de la monopolisation intellectuelle, c’est le pouvoir considérable qu’elle offre aux plateformes. Les grandes entreprises du numérique collectent beaucoup de données qu’elles s’approprient, en les puisant dans notre activité sociale, et elles en interdisent l’accès aux autres. Ces données pourraient pourtant être utiles pour les services publics, les sciences, des activistes ou des ONG. Au moment de la pandémie de covid, Google a rendu accessibles les données de mobilité. Mais, à partir de l’automne 2022, celles-ci sont redevenues privées. C’est une perte pour la collectivité.

L’ensemble des États du monde serait dans une situation de haute vulnérabilité à l’égard des technologies numériques, à l’exception des États-Unis et de la Chine. Dans quelle mesure pourrait-on parler de techno-impérialisme ?

Le techno-impérialisme est essentiellement américain, en tout cas en ce qui concerne les données et les services de cloud. Pour l’instant, la Chine a un espace de souveraineté numérique, mais la projection des Big Tech chinoises reste pour l’heure limitée. En matière de numérique, on doit donc parler d’impérialisme technologique états-unien. La littérature parle d’ailleurs de la

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

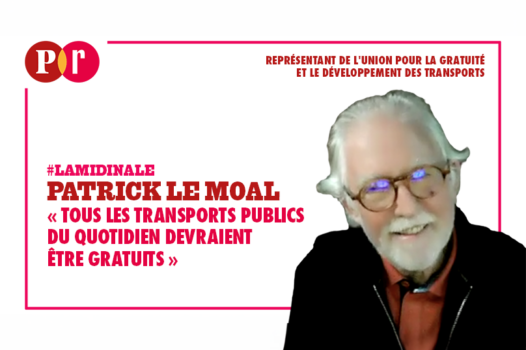

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux