Des clics contre la claque réac

Depuis quelques années, les militant·es antifascistes partent à la conquête des réseaux sociaux, où l’extrême droite a prospéré pendant des années, et les utilisent pour s’organiser, communiquer et résister.

© DR

Le fascisme se combat partout, même en ligne. Avant d’être légitimée par les médias, l’extrême droite institutionnelle avait investi les espaces numériques. Le Front national a été le premier parti à se doter d’un site web, en 1996, et, depuis, le clan lepéniste continue à prospérer sur les réseaux sociaux. Au-delà des personnalités politiques, dans les années 2010, des figures comme Alain Soral se mettent à pulluler sur internet et à propager des discours d’extrême droite. Mais, depuis plusieurs années, la résistance s’organise pour reprendre ces espaces numériques.

« Les organisations antifascistes s’adaptent à chaque réseau social : X ou Bluesky pour parler aux militants et aux journalistes, Instagram pour tenter de rallier de nouveaux membres, et des plateformes fermées comme Discord, Signal ou Telegram pour s’organiser en interne », décrit Tristan Boursier, docteur en science politique de l’université de Montréal et de Sciences Po-Paris, spécialiste de l’extrême droite en ligne.

Beaucoup de groupes antifascistes agissent à l’échelle locale, restent isolés et peinent à convaincre en dehors des cercles militants. Le collectif de la Jeune Garde antifasciste, fondé en 2018, a décidé de rompre avec cet isolement et de diffuser ses idées via internet. Le compte Instagram de la section lyonnaise cumule plus de 17 000 abonnés.

« Avec l’arrivée d’internet, les méthodes et les relais de lutte ont radicalement changé », expose Cem Yoldas, porte-parole de la Jeune Garde. « La jeunesse est particulièrement présente sur les réseaux sociaux, donc c’est important pour nous d’investir ces espaces, précise-t-il. Il ne faut surtout pas les laisser à l’extrême droite. On veut proposer des contenus engagés, en s’adaptant aux codes des plateformes, et on essaie de ne pas être en retard sur notre temps. »

À gauche, on est confronté à certaines limites structurelles.

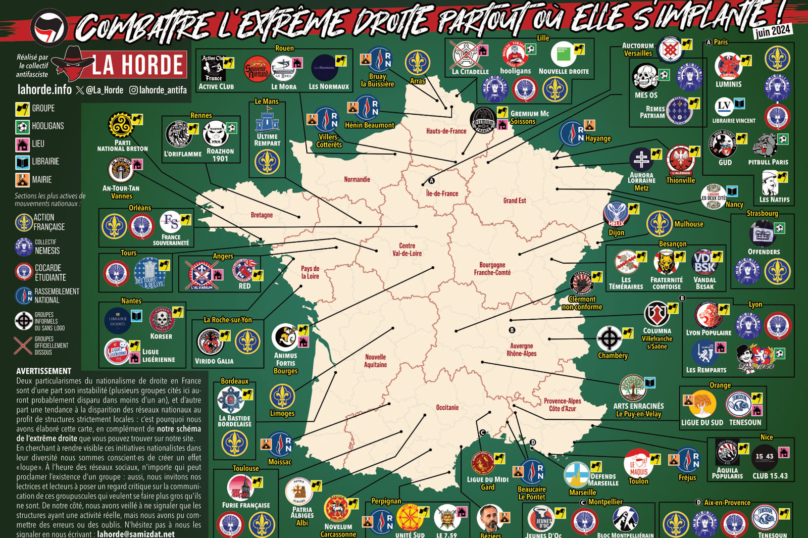

L'AntistreamAu moment de l’émergence d’internet, en effet, « il y a eu une méconnaissance et aussi un certain mépris de la part de la mouvance antifasciste face à l’importance de ce qui était en train de se passer », estime un membre du collectif La Horde. Ce qui peut expliquer, en partie, le « retard dans le nécessaire virage numérique du militantisme contemporain ».

Travail de veille« À gauche, on est confronté à certaines limites structurelles. Déjà, les plateformes appartiennent à des milliardaires et elles sont hostiles à notre contenu politique. Et il y a évidemment la question des moyens financiers et techniques : là on voit qu’on ne lutte pas à armes égales face à

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Au quartier pour mineurs de la prison de Metz, « sans liberté, on fait comme on peut »

« L’expression “ferme France” perpétue un imaginaire paysan bleu-blanc-rouge »

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?