« Fanon » ou la contre-culture décoloniale

Dans son film, Jean-Claude Flamand-Barny remet en lumière Frantz Fanon et sa pensée décoloniale, encore trop marginalisée. Plus qu’un simple biopic, le film questionne la domination culturelle et souligne l’urgence de faire émerger des récits racisés dans le paysage cinématographique français.

dans l’hebdo N° 1862 Acheter ce numéro

Il y a quelques semaines sortait le film Fanon, un biopic sur le psychiatre et penseur Frantz Fanon, figure majeure de la pensée anticolonialiste, à qui l’on doit notamment les essais Peau noire, masques blancs et Les Damnés de la terre. Né en Martinique en 1925, Fanon prend vite conscience du racisme structurel de l’empire colonial français, bâti sur une ségrégation entre Français et indigènes.

Un film à lui seul ne peut pas répondre à toutes les attentes de la décolonialité.

Toute sa vie, il analysera l’impact des rapports de domination entre colons et colonisés et militera pour une contre-violence révolutionnaire, seul moyen selon lui de démanteler celle qui découle des mécanismes coloniaux. Si la France reconnaît et étudie Aimé Césaire, Frantz Fanon, lui, est longtemps « resté dans un angle mort », selon l’expression employée par le réalisateur Jean-Claude Flamand-Barny, qui choisit aujourd’hui, avec ce film, de le remettre dans la lumière.

Fanon se concentre sur la deuxième partie de la vie du psychiatre, en Algérie dans les années 1950, à l’hôpital de Blida-Joinville, où il œuvre pour une psychiatrie décoloniale, soignant de la même manière les indigènes et les colons – dont certains tortionnaires –, les jugeant également victimes de la violence du système colonial. À cette même période, il s’engage dans le mouvement nationaliste du FLN pour l’indépendance de l’Algérie.

Encore aujourd’hui, la France a du mal à regarder son histoire coloniale en face, surtout lorsqu’il s’agit des exactions commises en Algérie. Pour Jean-Claude Flamand-Barny, la pensée de Frantz Fanon est nécessaire à l’appréhension de notre monde moderne. C’est pourquoi il s’est battu pendant plus de dix ans pour faire exister le film malgré les blocages financiers d’une industrie cinématographique française réticente. Cependant, grâce à la forte mobilisation sur les réseaux sociaux de militant·es antiracistes dénonçant son invisibilisation, Fanon, initialement programmé dans 77 salles, est à présent diffusé dans 223 salles de France et cumule déjà plus 100 000 entrées.

Mais que vaut ce film tant attendu qui défrayait déjà la chronique avant même sa sortie en salle ? Si beaucoup parlent d’une œuvre nécessaire qui éveille les consciences, Fanon est également jugé trop explicatif, redondant et incomplet. En effet, la guerre d’Algérie y est balayée d’un revers de main et certain·es dénoncent une vision complaisante de la figure du colon représentée par le sergent Rolland, tortionnaire à la conscience tiraillée qui finit par se repentir.

Réappropriation

Certes, Fanon comporte des défauts, certainement exacerbés par un manque de soutien financier et une délégitimation permanente du projet. Mais il faut rappeler qu’un film à lui seul ne peut pas répondre à toutes les attentes de la décolonialité, un phénomène qui consiste à lutter contre « la domination des formes de pensées coloniales dans le monde contemporain en modifiant les éléments qui produisent l’imaginaire social et collectif ». Pour proposer un geste artistique désaliéné, il faudrait déjà desserrer l’étau de la domination occidentale en proposant un plus grand choix de films antiracistes à mettre en résonance.

Fanon apporte un autre regard sur le racisme, la colonisation et ses effets.

Cela impliquerait, bien sûr, de laisser émerger des récits portés par des personnes racisées, encore trop peu représentées dans l’industrie du cinéma français. Il est donc important et réjouissant que Fanon existe, car il apporte un autre regard sur le racisme, la colonisation et ses effets. Par son existence même, il participe à la réappropriation de l’histoire coloniale par ses victimes, un travail d’ampleur qui nécessite la mobilisation d’un socle culturel fourni qui puisse contrebalancer l’hégémonie culturelle occidentale.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

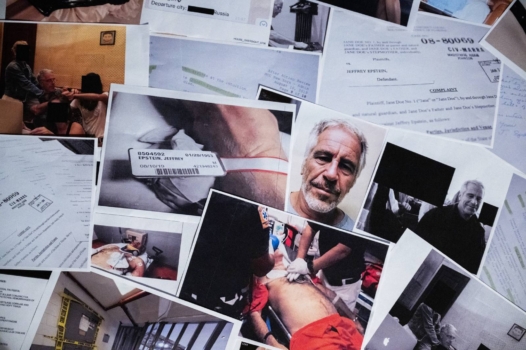

Affaire Epstein : le trop-plein du trauma

Derrière Epstein, la violence des hommes

Pourquoi Némésis salit le combat du peuple iranien