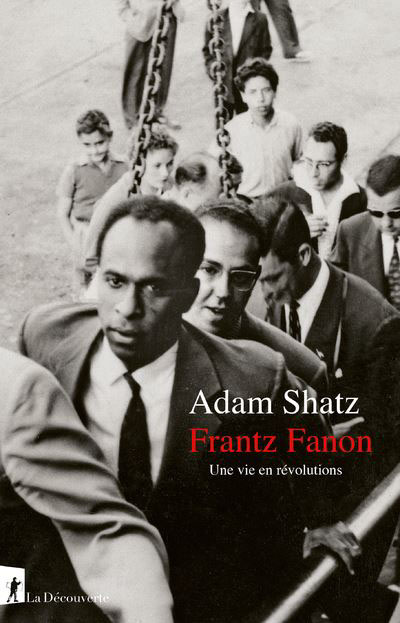

Masques et radicalité de Frantz Fanon

L’historien Adam Shatz, rédacteur en chef de la London Review of Books outre-Atlantique, publie une biographie du psychiatre, philosophe et militant anticolonial antillais Frantz Fanon. Il offre une vision renouvelée de l’auteur des Damnés de la terre. Et de son legs.

dans l’hebdo N° 1806 Acheter ce numéro

© UPI / AFP

Frantz Fanon. Une vie en révolutions, Adam Shatz, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 512 pages, 28 euros.

Combattant de la « France libre » – qu’il a rejointe en s’échappant clandestinement de sa Martinique natale alors sous contrôle vichyste –, puis de l’armée du général de Lattre libérant la France durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Frantz Fanon y fut néanmoins un « toubab » ! Une appellation qui signifiait que tout Noir qu’il fût mais ressortissant des « vieilles » colonies (Antilles, Réunion, Guyane, conquises à partir du XVIe siècle), il ne faisait pas partie des troupes dites « coloniales », celles des tirailleurs algériens ou sénégalais, mais bien des troupes « régulières ».

Alors que l’armée française se rapproche victorieusement du Rhin, le haut commandement opère un « blanchiment » de ses troupes, renvoyant soudain les bataillons coloniaux à l’arrière. Mais les Antillais sont parmi les libérateurs, des Vosges et de Mulhouse, qui font bientôt flotter le drapeau tricolore au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Et les troupes coloniales, qui combattirent pour la plupart en première ligne – en en payant le prix fort – notamment à Monte Cassino au sud de Naples où ils remportèrent la très meurtrière bataille du Garigliano à l’hiver 1944, disparaissent des clichés des « vainqueurs ».

Lors de l’offensive dans l’est de la France, découvrant la neige, le « toubab » Frantz Fanon, excellant au combat, blessé par deux fois, est décoré par le général Salan, futur putschiste et défenseur acharné de l’Algérie française. Le jeune soldat martiniquais s’était engagé pour se battre « contre les défenseurs de la civilisation ‘aryenne’ aux côtés de soldats africains qui partageaient la même couleur de peau ». Mais « la chaleur du combat commun ne suffisait pas à dissoudre les hiérarchies raciales de l’armée ».

C’est bien cette expérience de l’inégalité raciale qui l’avait motivé à s’engager contre l’Allemagne nazie. Mais il voit très vite qu’elle ne disparaîtra pas après 1945, malgré les victoires sur les champs de bataille contre les régimes totalitaires racistes. Démobilisé, le jeune Frantz se tourne vers des études de médecine, admis à la faculté de Lyon, ville bourgeoise et plutôt réactionnaire, où il voit le racisme de la population française au quotidien. Un matin, dans un tramway, un petit garçon le pointe bruyamment du doigt en se tournant vers sa mère : « Maman ! Un nègre ! » L’épisode le marque à jamais. Et orientera profondément son analyse de la place du Noir dans la société blanche dominante, et du regard sur lui. Comme si on lui avait appliqué un masque à son insu.

Pas de côté

On se souvient du magnifique portrait de Fanon publié par la psychiatre et psychanalyste Alice Cherki, devenu ouvrage de référence (1). Les éditions La Découverte avaient traduit en 2011 l’une des premières biographies, très complète, de Frantz Fanon, par l’historien britannique David Macey (2). Aujourd’hui, celle d’Adam Shatz, qui dirige la prestigieuse London Review of Books outre-Atlantique et collaborateur régulier du New Yorker, enseignant également à la NY University ou au Bard College, fait en quelque sorte un pas de côté.

Frantz Fanon, portrait, Alice Cherki, Seuil, 2000 (rééd. 2011).

Frantz Fanon, une vie, David Macey, La Découverte, 2011. Voir notre article.

Elle retrace bien sûr précisément le parcours de Fanon, depuis son enfance martiniquaise, en passant par sa participation aux Forces françaises libres, jusqu’à son engagement intransigeant aux côtés du FLN pour l’indépendance de l’Algérie, son pays d’adoption où, devenu psychiatre à l’hôpital de Blida en 1953 (à la veille de la « Toussaint rouge » quand, le 1er novembre 1954, la guerre d’indépendance débuta), il a pu observer, diagnostiquer plutôt, les effets psychologiques du colonialisme sur le peuple algérien, soumis depuis la conquête française en 1830.

Shatz suit Fanon à travers les « masques » successifs qu’il a portés. Celui-ci sera en effet, selon les époques de sa brève vie de trente-six ans, « français, antillais, noir, algérien, libyen, africain » (ce qui segmente ainsi les parties de l’ouvrage), non sans oublier « les rôles de soldat et de médecin, de poète et d’idéologue, de destructeur et de créateur de mythes ». Et le biographe de souligner que « certains de ces masques lui étaient imposés par les circonstances, mais d’autres étaient le fruit de sa propre imagination, de sa quête passionnée d’appartenance et, peut-être, de son espoir d’incarner l’“homme nouveau” dont il entrevoyait l’émergence dans les pays en voie de développement ».

Multiples « vies posthumes »

Bien sûr, cette analyse est une référence au premier livre de Fanon, Peau noire, masques blancs (édité au Seuil par Francis Jeanson en 1952), qui analyse comment un Noir dans l’Occident blanc se voit sans cesse ramené à sa couleur de peau. Mais l’un des apports les plus importants de cette riche et novatrice biographie est bien son travail sur « les spectres de Fanon », lui qui fut, en un « ensemble indissoluble », à la fois « psychiatre et révolutionnaire, écrivain et homme d’action, antillais et français, algérien et africain ».

Si la lecture des Damnés de la terre, texte d’une très grande radicalité louant la violence révolutionnaire, paru en décembre 1961 aux éditions Maspero quelques jours seulement avant sa mort, était « obligatoire pour les révolutionnaires des mouvements de libération nationale des années 1960 et 1970 », Adam Shatz souligne « la multiplication des exégèses dévotes et des dissections universitaires de l’œuvre de Fanon », qui ont parfois été jusqu’à déformer ses objectifs politiques, l’enrôlant – comme dans de multiples « vies posthumes » – au service de « projets [politiques] souvent très contradictoires » : « nationalisme noir et cosmopolitisme, panafricanisme et panarabisme, laïcité et islamisme, marxisme et libéralisme, revendications identitaires et critiques de la politique de l’identité ».

Il incarne dès sa mort une sorte de « prophète du tiers-monde », lu autant par les rebelles d’Angola ou de l’ANC contre l’Afrique du Sud de l’apartheid que par les feydayin palestiniens, les « révolutionnaires marxistes ou islamiques iraniens », ou bien sûr les guérilleros sud-américains dans les traductions en espagnol commandées par Che Guevara lui-même. Son aura rayonne aujourd’hui dans les campus du monde entier, où il est étudié par tous les intellectuels que l’extrême droite ici qualifierait de « wokistes ».

Certes, précise Shatz, « les frontières qui séparent l’Occident du reste du monde, et qui tracent aussi des lignes de séparation et de discrimination à l’intérieur de son propre espace, ont été amplement redessinées depuis la mort de Fanon, mais elles n’ont pas disparu pour autant ». Peut-être se sont-elles même « multipliées ». Mais Fanon reste, notamment, l’un des penseurs qui aura montré, moins théoriquement que sans doute émotionnellement, que « la race était une construction sociale et non pas une réalité biologique ». Or, comme le souligne l’essayiste afro-américaine Margo Jefferson, « c’est un chantier en construction dont nous ne sommes pas encore près de sortir ». Fanon en aura indiqué la voie.

Les autres parutions

Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme, Shlomo Sand, traduit de l’hébreu par Michel Bilis, Seuil, « La Couleur des idées », 256 pages, 21 euros.

Après l’attaque du 7 octobre, ce livre, qui interroge l’idée même du sionisme, est d’une actualité brûlante, rappelant les mises en garde des plus grands intellectuels juifs – avant même la Shoah –, de Martin Buber à Hannah Arendt : Israël, se construisant tel qu’il allait le faire, connaîtrait une guerre au moins tous les dix ans. Ce qui s’est produit. Mais l’historien Shlomo Sand veut se tourner vers l’avenir, soulignant qu’aucune paix ne sera possible avec l’actuelle politique israélienne d’enfermement, de répression et de colonisation, privant de leurs libertés politiques élémentaires les Palestiniens-Arabes. « Une telle situation ne pourra durer éternellement » sans un État binational. Une « urgence pour toute la région ».

L’orientalisme en train de se faire. Une enquête collective sur les études orientales dans l’Algérie coloniale, Marie Bossaert, Augustin Jomier et Emmanuel Szurek (dir.), Éditions de l’EHESS, 496 pages, 24,80 euros.

On connaît le travail fondamental de l’intellectuel palestinien Edward Saïd, qui analysa la construction par l’Occident de son « discours » sur l’Orient, dans une « création » d’un « double », voire de son « contraire » (L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, 1980). Cet ouvrage collectif, véritable livre d’aventure intellectuelle, vient en quelque sorte documenter au plus près le processus d’une telle construction. À partir des archives du professeur d’arabe et de berbère à la faculté des lettres d’Alger (de 1880 à 1924) René Basset, il entend saisir – et repenser – cette « catégorie » d’un orientalisme maghrébin « en train de se faire » dans une perspective d’histoire sociale. Magistral.

Science du passé, politique du présent. La politique historique en Pologne, Valentin Behr, éditions du Croquant, « Action publique », 312 pages, 20 euros.

L’histoire est une discipline souvent instrumentalisée à des fins politiques. Cette enquête socio-historique, couplant sociologie de l’action publique et sociologie des intellectuels, prend l’exemple archétypal de la Pologne, où la politisation des discours sur ses passés dits totalitaires (nazi puis du « socialisme réel ») est autant le fait de certains historiens eux-mêmes que des pouvoirs publics. Ceux-ci s’emploient en effet à exercer un contrôle sur la recherche historique. Une étude fouillée qui rappelle que l’histoire et l’indépendance scientifique des sciences sociales sont indispensables pour développer une analyse politique du monde contemporain.

Pour aller plus loin…

L’Union Désastre

Des essais pour l’été

« Les Penn sardin savaient trouver la joie dans la misère »