Fanon, Lumumba et le néocolonialisme

Le 27 juin, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix sous l’égide de Donald Trump. Ce texte et sa réception n’échappent pas aux biais coloniaux, comme l’analyse Nadia Yala Kisukidi, écrivaine et philosophe, par le prisme de la pensée de Frantz Fanon.

dans l’hebdo N° 1871 Acheter ce numéro

© U.S. Department of State / Domaine public

Dans le même dossier…

Fanon l’Algérien « Fanon nous engage à l’action » Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial « Sans l’hôpital psychiatrique de Blida, Fanon n’aurait pas existé tel qu’on le connaît »Après la signature des accords de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda à Washington, le président des États-Unis a déclaré le 27 juin : « Nous obtenons pour les États-Unis une grande partie des droits miniers au Congo. » Cette phrase affiche sans complexes les pratiques d’extraction continue des terres congolaises, dont les grandes puissances mondiales (États-Unis, Chine, etc.) ne sont pas les seules actrices.

Des formes de déprédations inter-africaines et intra-nationales minent ce pays des Grands Lacs, riche en minerais stratégiques. Quel peut-être, soixante-cinq ans après sa proclamation, le sens concret du mot « indépendance » confronté à cette phrase qui semble en annuler la portée ?

Dès les années 1960, penseurs et militants soulignent la contradiction à laquelle les jeunes nations sont confrontées.

Dès les années 1960, alors que les processus de décolonisation transforment l’Afrique, penseurs et militants soulignent la contradiction à laquelle de nombreuses jeunes nations sont confrontées : leurs indépendances sont nominales, formelles, simplement proclamées, elles peinent à être « réelles », assurant un exercice véritable de la souveraineté. À la question coloniale succède aussitôt le problème néocolonial – la mécanique mise en place par les anciennes puissances impériales pour « retarder » la libération devient objet d’analyses et de luttes.

Du colonialisme au néocolonialisme

Frantz Fanon, penseur et combattant anticolonial, a déchiffré dans ses écrits le système néocolonial. La pratique et la théorie de la lutte anticoloniale, d’une part, et l’analyse du « système » néocolonial, d’autre part, sont conçues à travers deux modèles politiques : la guerre d’Algérie, une révolution armée et anticoloniale, et l’indépendance du Congo belge, dont le procès incarne de façon paradigmatique la mutation des logiques coloniales en logiques néocoloniales sur le continent africain.

La guerre d’Algérie apparaît comme l’antithèse politique de l’indépendance du Congo. Le peuple algérien s’est constitué dans la violence révolutionnaire, se forgeant positivement comme nation dans son opposition aux colons. L’indépendance congolaise fut, quant à elle, l’objet d’une négociation non-violente, asymétrique, exposant le jeune État congolais naissant à l’intensification, tous azimuts, de pratiques prédatrices à la fois intra-congolaises, inter-africaines et internationales dès les années 1960. L’assassinat de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, figure l’échec tout à la fois d’une libération nationale et du projet révolutionnaire panafricain.

La guerre d’Algérie apparaît comme l’antithèse politique de l’indépendance du Congo.

L’indépendance du Congo n’est pourtant pas un fait mineur, un non-événement ; des hommes et des femmes se sont battus pour elle. Mais ce qui s’y est joué, de sa proclamation jusqu’à la mort de celui qui en devint le symbole, vaut comme leçon pour tout le continent africain. Car, écrit Frantz Fanon en 1961, l’assassinat de Lumumba révèle au continent sa « première grande crise », opposant une Afrique « qui se bat contre le colonialisme » à « une autre qui tente de s’arranger [avec lui] ».

« L’essence du néocolonialisme, écrit Kwame Nkrumah en 1965, c’est que l’État qui y est assujetti est théoriquement indépendant […]. Mais en réalité son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l’extérieur. » Cette manipulation n’est possible, rappelle Fanon, que parce que les ennemis de l’Afrique libre ont réussi à « compromettre les Africains eux-mêmes ».

Déstabilisation

L’assassinat de Lumumba révèle certes le regain des velléités impériales des puissances occidentales, États-Unis ou Belgique, ou encore la vassalisation de l’ONU dès lors qu’il s’agit de défendre les intérêts des anciens colons, mais il expose aussi les traîtrises et les fractures internes du continent, où les grammaires raciales et tribales héritées du temps colonial déstabilisent, voire démembrent, une jeune nation.

Pour Fanon, le « tort » de Lumumba et d’autres pays africains fut de ne pas voir que les amis impartiaux de l’Afrique furent en fait ses ennemis. Ces mots résonnent brutalement après la signature, le 28 juin, des accords de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington. La paix est un rêve magnifique ; elle réclame le dépôt des armes et la mise à mort de tout ce qui, massivement, la donne. Elle n’est pas la chose d’une puissance extérieure qui, sous des airs d’impartialité, fait ses affaires.

La paix dans le bassin du Congo exigerait, si on suit Fanon, que les Africains l’entretiennent et en prennent soin « directement », avec leurs amis à l’extérieur du continent s’ils en ont. De nombreux cadavres réclament justice et revendiquent encore, auprès des vivants qui les veillent, un droit à l’avenir.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

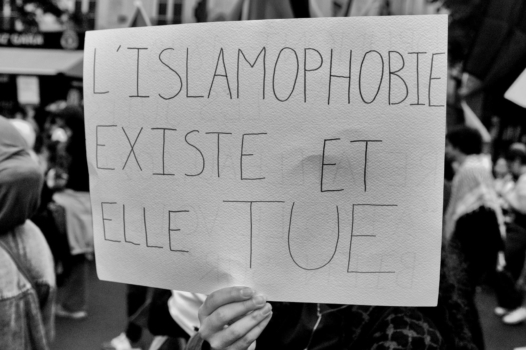

Comment les discours sur l’immigration alimentent l’islamophobie

« Le Grand Déplacement » : grand décentrage

Affects, classes, races : une stratégie contre l’extrême droite