Burn-out militant : questionner les organisations pour mieux militer

Trois militantes témoignent de l’épuisement physique et moral auquel peut parfois conduire leur engagement. Elles regrettent que ce risque ne soit pas pensé par leurs organisations, et soit donc si peu considéré.

dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Clémentine Mariuzzo.

« Comment s’engager sans se cramer. » Le sous-titre du livre d’Hélène Balazard et Simon Cottin-Marx, Burn-out militant, à paraître début septembre chez Payot, parle de lui-même. Depuis quelques années la notion est apparue, notamment au sein des mouvements féministes. « Elle permet d’interroger l’organisation du travail militant », explique Simon Cottin-Marx.

En effet, l’épuisement militant a toujours existé, mais la question de l’impact de l’organisation du travail sur l’état psychique des militants et des militantes est beaucoup plus récente. « On reliait cela à l’hystérie, à la folie », poursuit le maître de conférences en sociologie. Or, selon lui, le monde militant est fait « d’organisations où les gens s’engagent pour une cause, avec une culture du sacrifice, sans que la question de prendre soin des membres de l’organisation soit réellement réfléchie ».

Une culture à laquelle on peut ajouter un contexte particulièrement dur pour les organisations militantes, en première ligne d’une répression importante et qui doivent faire face à de nombreux reculs progressistes. Autant de facteurs qui participent à un épuisement important. Et qu’on retrouve au sein des témoignages que nous avons recueillis.

Notamment pour les militantes – aucun homme n’a répondu à notre appel à témoignages. « Il existe une forte division genrée des taches dans notre société. Donc les femmes qui militent font face à une triple journée de travail – leur boulot, les tâches domestiques, et le travail militant. Elles sont plus exposées à la surcharge de travail et donc, à l’épuisement », explique Simon Cottin-Marx.

Pour ne plus « se cramer » en luttant, les deux auteurs listent une cinquantaine d’expériences de collectifs qui essaient de prendre soin de leurs membres. Une sorte de « collection d’initiatives » pour aider les organisations militantes à mieux fonctionner. Car, comme le rappelle Simon Cottin-Marx, « si on veut changer le monde, on a besoin de tout le monde ».

Youlie Yamamoto : « Quand je sens que je vais vriller, je déconnecte »La porte-parole d’Attac est de toutes les luttes, ou presque, depuis Nuit debout, en 2016. La fatigue de battre le pavé, elle la connaît. Pour l’avoir ressentie, déjà. Mais aussi pour avoir observé, au sein de nombreux collectifs, des militants et des militantes « craquer moralement ». Malgré tout, jusqu’ici, Youlie assure avoir toujours réussi à éviter de « totalement vriller ». « Quand c’est trop, je fais une pause, je déconnecte. Couper les réseaux sociaux, désinstaller les boucles militantes. Cela permet de prendre du recul. »

(Photo : Henrique Campos / Hans Lucas / AFP.)En plus de cela, elle pointe du doigt le caractère « multifactoriel » des burn-out militants. « Quand on craque, c’est un ensemble de choses, au sein de l’engagement mais aussi dans sa vie personnelle, professionnelle. » Son entourage – son mari, ses parents et son fils – est « sa bouée ». « Ils ne sont pas militants. Mais ils me soutiennent à 200 % dans ce que je fais. Ils ne sont pas la tête dans le guidon comme je peux l’être et ils m’apportent la dose de care quand je peux commencer à vriller. »

Quand je me suis rendu compte à quel point la gauche était bourgeoise, ça m’a fait mal.

Y. YamamotoUne « bouée » qui questionne le monde militant. Pourquoi celui-ci n’est-il pas en capacité d’apporter ce « soin » ? « J’observe plusieurs choses toxiques dans les milieux militants », confie la porte-parole d’Attac qui évoque par exemple, la question de la « pureté militante ».

Ce qui revient beaucoup, aussi, dans les mots de celle qui a créé le collectif féministe les Rosies, c’est le

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

De Nairobi à Brest, un ostréiculteur hors norme

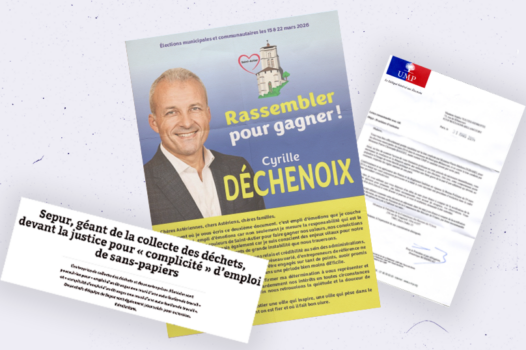

En Dordogne, un potentiel candidat aux municipales poursuivi pour emploi de travailleurs sans-papiers

Sepur, géant de la collecte des déchets, devant la justice pour « complicité » d’emploi de sans-papiers