La déroute du droit international

L’ensemble des normes et des règles qui régissent les relations entre les pays constitue un important référent pour les peuples. Mais cela n’a jamais été la garantie d’une justice irréprochable, ni autre chose qu’un rapport de force, à l’image du virage tyrannique des États-Unis.

dans l’hebdo N° 1870 Acheter ce numéro

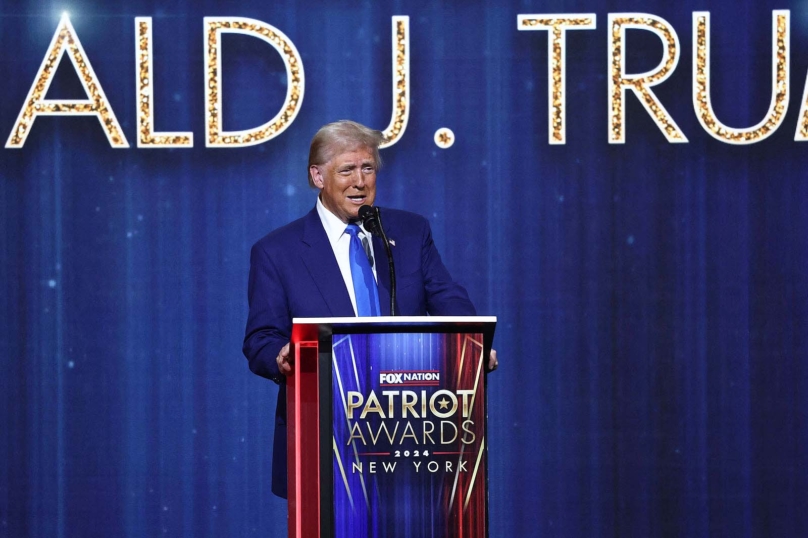

© Michael M. Santiago / Getty Images / AFP

Gare aux effets d’optique. Les guerres n’ont jamais cessé. Depuis 1945, elles se sont simplement éloignées de notre Europe. Si le droit international a pour objectif de les éviter, il faut donc en relativiser l’efficacité. Les conflits régionaux ont remplacé les guerres interétatiques, tandis que les puissances coloniales déclinantes menaient des guerres d’une grande violence en Indochine, à Madagascar, en Algérie, au Congo, en Angola, loin des frontières françaises, belges ou portugaises, pour ne citer que ces exemples.

En Europe même, des guerres civiles se sont poursuivies ou ont éclaté. Ce fut le cas en Irlande, avec une origine évidemment coloniale, et dans l’ex-Yougoslavie à partir de 1991. Mais quelque chose a changé au cours des vingt dernières années, avec le retour de guerres de conquête interétatiques. L’exemple le plus flagrant est l’agression de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022.

Nous touchons là l’une des causes majeures de la faillite du droit international : le démantèlement de l’Union soviétique. L’antagonisme Est-Ouest était un facteur de cette stabilité que nous avons souvent confondue avec le droit international. Les chars russes pouvaient bien écraser le soulèvement de Budapest en 1956, imposer leur ordre à Prague en 1968 ou à Varsovie en 1980, la loi du « chacun chez soi », héritée du traité de Yalta de 1945, s’imposait à tous.

« Évidemment, nous ne ferons rien », avait avoué un jour notre ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, après la tentative de remise au pas de la Pologne par Moscou en 1980. Le propos avait fait scandale. C’était pourtant la vérité toute nue de notre droit international hémiplégique. La guerre d’Ukraine, comme celle de Géorgie en 2008, ou encore l’offensive de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh arménien en 2020 portent l’empreinte de cette époque pas tout à fait révolue, et dont Vladimir Poutine entretient une nostalgie meurtrière. Il n’y a pas d’exemple d’agression russe dans l’ex-espace soviétique qui, paradoxalement, ne se réclame du « droit ».

Le droit international, tel qu’il s’appliquait depuis la fin de la guerre, a cessé d’être opérant.

Au nom de l’histoire, au nom d’une communauté de langue, Poutine revendique une légitimité russe dans le Donbass ukrainien, en Crimée ou aux marches de la Moldavie. Deux légitimités se font face. Ce qui rend le dialogue impossible. En Ukraine, les

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

De Genève aux geôles de Téhéran : le nucléaire iranien, seul levier diplomatique

Les années Leïla Shahid

« La hausse des droits de douane se répercute sur les ménages américains les plus modestes »