« Nos enfants qui vivent mieux que nous est une idée très largement menacée »

Historienne et spécialiste des mouvements sociaux et des mobilisations féministes, Fanny Gallot appelle à « désandrocentrer » le travail pour appréhender la diversité du secteur reproductif, aujourd’hui en crise.

© Thomas Lefèvre

Dans le même dossier…

Aurore Koechlin : « Le 10 septembre scelle le début d’un mouvement social » Ce que « Bloquons tout » peut construire en vue du 18 septembre 10 septembre : « Pourquoi est-ce toujours aux jeunes des quartiers de rejoindre les mobilisations ? » « Bloquons tout, surtout les riches »Fanny Gallot est historienne au Centre de recherche en histoire européenne comparée (CRHEC) à l’Université Paris-Est Créteil. Autrice de Mobilisées ! Une histoire féministe des contestations populaires (Seuil, 2024), elle revient sur ce qui a participé à produire le mouvement « Bloquons tout », et en quoi il révèle une crise de la reproduction sociale.

Le mot d’ordre, « Bloquons tout », est-il situé en termes de genre ? Vu l’inégalité de la répartition du travail gratuit, et l’écart de salaire entre hommes et femmes, bloquer un mercredi renvoie-t-il à la même réalité ?

Fanny Gallot : Non, pas du tout, le mercredi est typiquement un jour où la gestion des enfants retombe sur les mères. Les mobilisations le mercredi, c’est très rare. Habituellement, les syndicats l’organisent le mardi ou le jeudi et les gilets jaunes, c’était les samedis. Hier, me concernant, j’ai dû garder six enfants, justement pour permettre à des proches de se mobiliser. Mais c’est le début de la mobilisation, les gardes collectives et alternatives ne se sont pas encore totalement mises en place, comme il en existait dans des luttes antérieures – notamment celles contre le choc des savoirs en Seine-Saint-Denis, où j’habite. Cette différence faite, il ne faut pas nier la mobilisation des femmes pour autant. Elles étaient aussi présentes hier.

Que pensez-vous de ce mot d’ordre ?

Il traduit un renouvellement des contestations. Il ne s’agit plus seulement de manifester et/ou de faire grève. Ce sont d’autres modalités d’action qui sont investis. Au début de « Bloquons tout », durant l’été, il était aussi question du boycott de la consommation. Ce renouvellement est aussi le résultat du rouleau compresseur gouvernemental, qui malgré les mobilisations très puissantes, notamment contre la réforme des retraites en 2023, n’infléchit pas sa politique. Les blocages appartiennent à un répertoire d’action que le monde étudiant connaît bien dans son histoire, dans le cadre du CPE [contrat première embauche, N.D.L.R.] par exemple, comme au début des années 2000. Mais on n’avait jamais vu son aspect maximaliste, de tout bloquer.

C’est aussi la différence des autres mobilisations qui, dans leur immense majorité, s’organisent contre une réforme, un projet de loi, etc.

Pour moi, le mouvement « Bloquons tout » illustre une crise de la reproduction sociale. Nous sommes dans une période où cette idée, selon laquelle nos enfants vont naturellement vivre mieux que nous, est très largement menacée, notamment pour les classes populaires. La crise de la reproduction sociale s’explique par la vie chère, les difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois, l’attaque systématique contre tous les services publics et l’inaction par rapport au dérèglement climatique.

Il y a une colère globale parce que la reproduction sociale est en crise.

Dans ce cadre, le plan de restriction budgétaire annoncé par François Bayrou en juillet en a été le déclencheur, mais ce mouvement a rapidement embrassé des revendications plus vastes sur des questions beaucoup plus fondamentales : quelle est la juste répartition des richesses ? Comment taxer les riches ? Comment réparer nos écoles, nos hôpitaux ? Les gilets jaunes représentaient déjà le signal d’une crise de la reproduction sociale, avec une baisse très nette de la confiance dans ce qui rend possible le fait de travailler demain et d’élever nos enfants.

Ces modalités d’empêchement d’une vie paisible représentent une tension permanente du capitalisme, partagé entre la maximisation des profits pour quelques-uns tout en demandant aux autres de continuer à travailler. Mais avec le néolibéralisme et sa nouvelle phase actuelle, la vie est littéralement rendue impossible pour la population. On ne gagne plus assez d’argent mais en plus, tout ce qui garantissait cette « continuité capitaliste » est en train de craquer. Cet effondrement concerne nos enfants mais aussi nos parents, qui ne peuvent plus être accueillis sereinement dans des structures d’accueil dégradées, ou qui sont obligés de travailler toujours plus longtemps. Il y a une colère globale parce que la reproduction sociale est en crise.

Ce constat des colères, il est partagé. Mais comment les faire coaguler dans un mouvement de contestation d’ampleur ?

Si je veux garder ma casquette d’historienne, je dirais qu’il y a des exemples intéressants à tirer de l’histoire des mobilisations. Le mouvement de mai-juin 1968 avait un enjeu global de projet de société. La mobilisation de novembre 1995, qui représente une contestation importante contre le néolibéralisme, a donné par la suite à de nombreuses répercussions sur le mouvement altermondialiste. Tous les secteurs d’activité étaient confondus et ils posaient la question de la société dans laquelle ils voulaient vivre.

Mais trente ans plus tard, les riches sont toujours plus riches. Qu’est-ce qui a changé depuis 1995 ?

Tout le monde du travail. La précarisation s’est approfondie, les statuts dans le monde professionnel a profondément évolué avec une hausse très nette du nombre de travailleurs indépendants, la répartition des richesses est devenue encore plus inégalitaire qu’elle ne l’était déjà à l’époque. Du fait de la contestation féministe, il s’est développé aussi une mise en mouvement des figures de politisation, avec le développement de la question politique des enfants, de leur avenir, de leur place.

La théoricienne argentine Verónica Gago dit qu’une grève générale ne peut être que féministe.

C’était très présent pendant les gilets jaunes sur l’idée d’un risque d’une génération à venir encore plus précaire que la nôtre. Et ça continue de prendre de l’ampleur – notamment avec le dérèglement climatique. La crise du covid a aussi marqué une rupture mondiale sur la manière dont on envisage le travail, son caractère essentiel, la revalorisation des métiers invisibles et occupés principalement par les femmes. Tous ces facteurs amènent à un réinvestissement du rôle politique des mères et plus largement des parents, jusqu’ici mis de côté pendant des décennies.

En 2023, la bataille contre la réforme des retraites avait remis au centre du jeu la place des syndicats dans les mobilisations et l’appréhension du travail dans notre société. Comment cette question entre en écho avec ce que vous appelez la crise de reproduction sociale ?

2023, c’était aussi un approfondissement de l’articulation permanente entre l’enjeu des retraites et l’enjeu féministe. En 2019-2020, avec le lancement de la flashmob des Rosies, il y avait déjà l’idée de montrer que les femmes allaient être les premières victimes de la contre-réforme des retraites. A fortiori en 2023, où cette question sature le débat médiatique. On sait que les femmes gagnent moins de 40 % des pensions du fait des carrières hachées. Aujourd’hui, il y a un enjeu à « désandrocentrer » le travail, sortir d’une vision du travail salarié comme principalement masculin. La théoricienne argentine Verónica Gago dit qu’une grève générale ne peut être que féministe. Sinon, on passe à côté de tout le travail domestique non rémunéré et des enjeux qui touchent à l’avenir des enfants.

Comment cela s’articule dans le mouvement « Bloquons tout » ?

Je définis le secteur reproductif comme comprenant le travail domestique, c’est-à-dire ce qui est fait dans la maison, mais aussi tous les services publics, ce qui se rapporte au domaine privé et le travail associatif. Les organisations syndicales pourraient appréhender ces secteurs ensemble, parce qu’ils partagent des points communs entre leur caractère essentiel pour la société, le fait qu’ils soient invisibilisés, impossibles à délocaliser, pour lesquels on associe bien trop souvent « la vocation », et où il y a une culpabilité très importante lorsqu’il s’agit de les mettre à l’arrêt ou en changer les modalités.

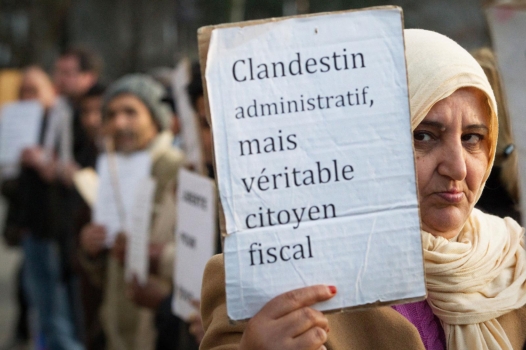

C’est une manière de tisser des liens pour construire un autre projet de société. Aujourd’hui, il y a un enjeu à ne pas reproduire ad vitam aeternam des modalités de lutte qui n’appartiennent plus à la réalité de l’enchevêtrement des conditions de travail et des conditions de vie. Les ouvrières de Vertbaudet en forment un exemple significatif. La vie chère recouvre une contestation mondiale : au Chili, en 2019, tout est parti de l’augmentation du ticket de métro. Dans l’histoire, la classe ouvrière s’est construite sur des bases économiques et politiques. Aujourd’hui, cela pourrait impliquer de repenser la classe comme une catégorie traversée par des contestations féministes, des minorités de genre et des travailleurs·euses racisés qui occupent le secteur reproductif.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »