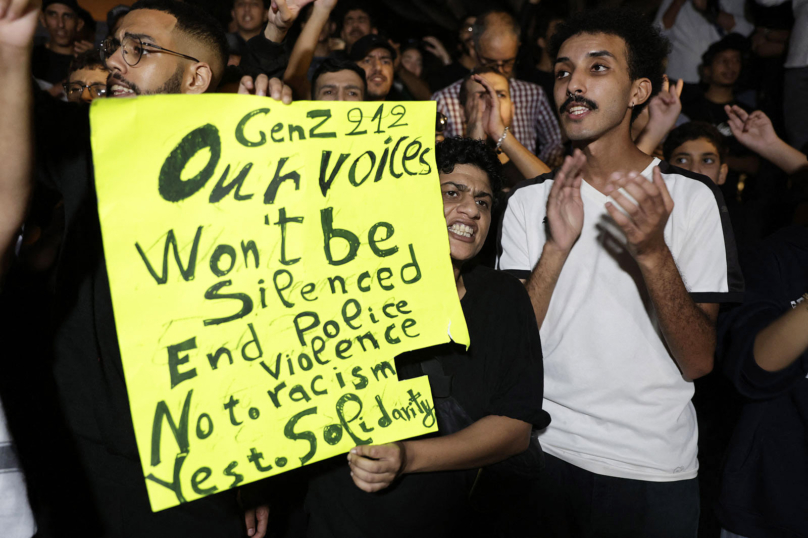

Gen Z : l’internationale contestataire

Comme en 1968, une jeunesse mondiale se lève à nouveau, connectée, inventive et révoltée. De Rabat à Katmandou, de Lima à Manille, la « Gen Z » exprime sa colère contre la corruption, les inégalités et la destruction de l’environnement.

© Abdel Majid BZIOUAT / AFP

On soulignait en 1968 l'importance en nombre de la jeunesse, celle dite du « baby-boom ». De San Francisco ou Chicago à Berlin, Amsterdam ou Londres, de Prague à Varsovie, mais aussi de Mexico à Montevideo, d'Alger à Dakar, de Santiago du Chili à Rio, une génération s'est alors levée, simultanément, contestant l'ordre établi par ses aînés, avec de multiples points communs dans ses exigences, modes d'actions et slogans. Évidemment, dans chaque pays, les revendications se déclinaient, chacune, selon leur situation locale.

Mais toutes ces jeunesses à travers le monde avaient de multiples points communs, avec en premier lieu la volonté de rompre avec l'encadrement séculaire des modes de vie, et surtout des mœurs, volonté qui trouvait à s'exprimer à travers des modes vestimentaires, la longueur des cheveux, ou la musique, volonté souvent résumée avec emphase dans un couplet des Rolling Stones, des Beatles ou des Doors.

Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? Assiste-t-on à un phénomène similaire, quand des manifestations massives – essentiellement composées par cette jeunesse née entre la fin du siècle dernier et le début des années 2010 –, envahissent les grandes artères des capitales et grandes agglomérations de nombre de pays à travers la planète ? Si les cheveux longs ne sont plus forcément un des signes distinctifs des mouvements qui ont émergé ces dernières semaines aux quatre coins du globe, force est de constater leurs nombreux points communs.

Autocrates renversésTout d'abord, cette « Gen Z » est ultra-consciente de la force de l'information – synonyme de potentielles indignations collectives –, grâce à un usage immodéré du smartphone, permettant de diffuser vidéos, images, textes, interviews, partout dans le monde en une seconde. Et souvent capable très rapidement de déjouer les contrôles et blocages mis en œuvre par les pouvoirs, en utilisant, voire en créant, des canaux de communications alternatifs aux tentatives de « répression numérique », parvenant de déjouer celles-ci – et de les prendre de vitesse – pour organiser des rendez-vous, rassemblements et des initiatives, avec une grande

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

En Iran, le peuple veut choisir librement son destin

« L’avenir de l’Iran doit être décidé par les Iraniennes et les Iraniens eux-mêmes »

Oleksandra Matviichuk : « Poutine voit l’Ukraine comme un pont vers l’Europe »