COP 30 : « En tant qu’activistes, on est presque obligées de trouver des manières originales de militer »

Après plus d’un mois de navigation, cinq activistes pour le climat sont arrivées à la COP 30, à Belem, à bord d’un voilier. Objectif : faire converger les luttes climatiques, antiracistes et féministes. Entretien.

© Guillaume Dubois

Le 8 octobre, six femmes activistes – Adélaïde Charlier, Maïté Meeûs, Mariam Touré, Camille Étienne, Coline Balfroid et Lucie Morauw – se sont lancées dans une traversée de l’Atlantique pour rejoindre la COP 30, au Brésil. Cet équipage 100 % féminin, le Woman Wave Project, vise à placer les questions de discrimination au cœur des débats sur le climat.

Comment est née l’idée de cette traversée, et qu’est-ce qui vous a donné l’élan de partir vers la COP 30 par la mer plutôt qu’en avion ?

Adélaïde Charlier, activiste pour la justice climatique : Il y a six ans, j’ai participé au projet Sail to the COP. Avec 35 activistes, nous avions traversé l’Atlantique en voilier en direction du Chili, pour la COP 25. Mais à cause du contexte instable, le pays a préféré ne pas organiser l’événement. Nous avions quand même participé à un grand rendez-vous au Brésil, à Altamira, réunissant des défenseurs de la forêt amazonienne.

Six ans plus tard, le contexte a changé. La justice climatique ne fait plus l’actualité, sauf quand elle est niée par des climatosceptiques comme Donald Trump. Nous refusons qu’ils imposent leur vision du climat. Alors nous nous organisons. Nous avons voulu voyager en voilier et non en avion pour attirer l’attention sur cette cause. Notre équipage est composé uniquement de femmes pour souligner aussi qu’elles sont les premières touchées par les conséquences climatiques. Ce sont elles aussi que l’on retrouve comme moteur des mouvements environnementaux.

Prendre la mer, aussi longtemps, c’est aussi quitter le quotidien militant pour un voyage plus introspectif. Qu’est-ce que cette traversée représente pour vous ?

Maïté Meeûs, activiste féministe : Cela nous a permis de questionner notre rapport à la productivité. Nous avons beaucoup discuté de cette vision de l’arrêt, de la déconnexion. Sur terre, l’activisme nous demande d’être très réactives, sans cesse à l’affût de l’actualité. Je sens que j’ai toujours vécu mon engagement de façon stakhanoviste. C’est drôle car cela manque parfois de cohérence avec les idéaux que nous prônons. Ici, nous avons appris à incarner le combat différemment.

Prendre la mer, c’est envisager les éléments sous un

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

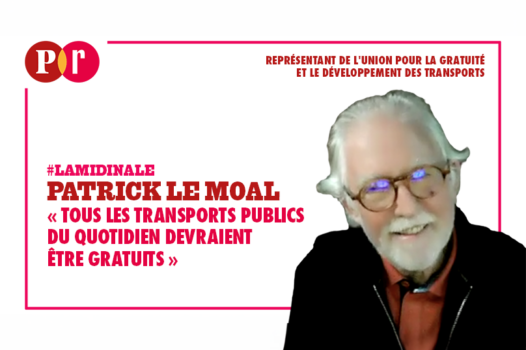

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »