DRM, la rente protégée ?

Steve Jobs, patron d’Apple, dénonce l’inéfficacité des DRM, ces verrous imposés par les industriels du contenu contre le piratage. Il relance ainsi le débat entre défenseurs de la rente et partisans de la licence globale.

dans l’hebdo N° 940 Acheter ce numéro

Les DRM n’ont jamais arrêté le piratage, et ne l’arrêteront sans doute jamais. » Dans la bouche du PDG d’Apple, cet aveu a de quoi surprendre et constitue une sorte d’ultimatum lancé aux quatre multinationales du disque (Sony BMG, Universal, Warner et EMI, 80 % du marché mondial de la musique). Dans un texte aussi habile qu’opportuniste, publié le 6 février sur son blog [^2]

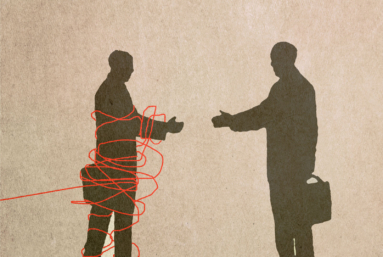

, Steve Jobs explique qu’en dépit de l’arsenal légal qui les protège les fameux Digital Rights Management (DRM), ces verrous restreignant l’usage des CD, DVD, films, logiciels et de leurs équivalents numériques vendus en ligne, sont un fiasco. Imposé par les industriels du contenu, ce système qui, pour empêcher le « piratage », limite, voire interdit, la copie privée serait obsolète. L’aveu est retentissant : assiste-t-on à la fin des DRM, présentés comme un légitime dispositif de « gestion numérique des droits », qui ouvrait un juteux marché aux fabricants de contenus, comme à ceux des contenants (matériel et logiciel) ?

Sans être dupes, les opposants aux DRM se sont félicités du constat. Il est de notoriété publique que ces verrous peuvent être « cassés » ou sont aisément contournables. Pour éviter ce que l’industrie nomme « piratage », et que Philippe Aigrain, ingénieur informaticien et ancien expert auprès de la Commission européenne ^3, préfère qualifier de « nouvelles pratiques sociales de copie et d’échange », le contournement des DRM a été pénalisé par la très controversée loi sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), adoptée en 2006. L’industrie culturelle a ainsi renforcé son contrôle des usages de ces biens immatériels si faciles à dupliquer. Et les industriels de l’informatique (Apple, Microsoft ou Sony) se sont partagé le marché dudit contrôle et des lecteurs. Chacun son DRM ! D’où une incompatibilité ou une absence d’« interopérabilité » ayant des effets pervers et coûteux. Les consommateurs sont poussés à l’infraction pour lire un morceau acheté en ligne sur le périphérique de leur choix. Ce qui a amené l’UFC-Que choisir à intenter plusieurs procès. Les utilisateurs et développeurs de logiciels libres n’ont plus la possibilité d’écrire un programme pour écouter de la musique DRMisée. Et les fabricants d’équipements doivent sans arrêt investir pour renforcer leurs verrous secrets.

L’aveu de Steve Jobs ne surprend qu’à moitié. Début 2006, lors du vote de la loi DADVSI, les DRM avaient provoqué une véritable foire d’empoigne entre État et industriels, d’un côté, et, de l’autre, partisans d’un toilettage du droit d’auteur à l’ère des échanges numériques. L’obligation d’interopérabilité, alors obtenue de haute lutte par les seconds, a été supprimée en juillet 2006 par le Conseil constitutionnel… sous la pression de firmes comme Apple. Celle-ci menaçait l’État français de délocaliser et qualifiait alors la loi de « piratage parrainé par l’État » .

Apple, récemment condamnée par la Norvège à rendre « interopérable » son DRM « FairPlay », a changé son fusil d’épaule et n’est d’ailleurs pas la seule. Ces verrous freinent les ventes de musique en ligne, et les maisons de disques parlent, elles aussi, de supprimer des DRM qui leur coûtent fort cher. La musique sans DRM est soutenue, entre autres, par la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), la Fnac et VirginMega. L’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir a récemment enfoncé le clou : « Il existe maintenant une quasi-unanimité pour dire que ces DRM détruisent la valeur de la musique, freinent l’innovation, favorisent les pratiques anticoncurrentielles et les ventes liées aux consommateurs. » Et elle demande au ministre de la Culture d’intervenir. Mais, droit dans ses bottes, Renaud Donnedieu de Vabres persiste à défendre hypocritement « l’interopérabilité […], une des avancées majeures de la loi sur le droit d’auteur » .

À quoi servent donc les DRM s’ils ne protègent pas les droits des auteurs ? Ils permettent « de maintenir la création artificielle de rareté et le contrôle de la distribution de biens dématérialisés » , explique Philippe Aigrain . Et « plus la nature des contenus s’oppose à la rareté, plus le coût de maintien des DRM s’élève. C’est pour cela , conclut-il, que les rats quittent le navire en avouant que les DRM sont en contradiction avec l’interopérabilité. » Un sentiment que partage Christophe Espern, d’EUCD Info [^4] et responsable des relations institutionnelles de la Free Software Foundation France, association de promotion du logiciel libre : « Si les DRM tombent, l’économie de la rente tombe aussi. »

Pourtant, sommé par les lobbyistes de l’industrie de sauver les soldats Universal, Apple, etc., Donnedieu de Vabres a su fermer les yeux et sacrifier l’intérêt général qu’il avait mission de défendre. Pire, il a combattu bec et ongles un modèle économique alternatif baptisé « licence globale ». Promue par une coalition politique large de sociétés d’auteurs et d’associations d’internautes et de consommateurs, la licence globale devait permettre l’accès illimité aux biens culturels en ligne moyennant paiement d’un forfait. Il s’agit d’une « mutualisation de la rémunération », explique Philippe Aigrain, et donc une redistribution aux ayants droit nécessitant une transparence des modes de répartition et « des mesures de trafic précises et anonymes » . La Société de gestion des droits des interprètes (Spedidam) la définit plutôt comme « une compensation aux auteurs pour les usages non autorisés de leurs oeuvres ». Une forme de redevance pour copie privée non plus sur les supports vierges mais sur le « peer to peer ».

Va-t-on abandonner les DRM et leur substituer une forme de licence globale ? Les créateurs redoutent de ne plus pouvoir financer et vivre de leur art avec un tel système. De leur côté, les industriels des contenus veillent jalousement sur leur monopole. Enfin, les sociétés de perception des droits d’auteur craignent une transparence pouvant leur être fatale. « Elle n’est pas très éloignée du modèle de la gestion des abonnements par compteurs adopté par l’industrie des médias et par les opérateurs réseaux » , relève l’informaticien Hervé LeCrosnier, membre de l’association Vecam ^5 et universitaire spécialiste des technologies de l’Internet. Et maintenant qu’elles ont les DRM, les multinationales du contenu et du contenant informatique pourraient bien vouloir, elles aussi, capter leur part de cette nouvelle redevance. « Impossible , affirme Philippe Aigrain, la licence globale n’est globale que si elle s’applique à toutes les oeuvres, et que toute oeuvre vendue avec des restrictions d’usage en soit exclue. » Il s’agit pour lui d’un nouveau « contrat social qui donnera des droits aux usagers et ajoutera à la diversité culturelle » . L’économie de la rente et les DRM ont sans doute encore de beaux jours devant eux.

[^2]: « Réflexions sur la musique », .

[^4]: Auteur de Causes communes, éditions Fayard, 2005.