« De plus en plus de pathologies »

Le psychiatre Christophe Dejours a dirigé un ouvrage collectif*

qui montre à quel point l’organisation du travail peut générer

de la violence sociale.

dans l’hebdo N° 974 Acheter ce numéro

Y a-t-il eu des évolutions dans les pathologies mentales liées au travail ?

Christophe Dejours : Oui, il y a de plus en plus de pathologies. On assiste à une aggravation à la fois des pathologies liées à une surcharge de travail ( burn-out , troubles musculo-squelettiques, etc.), mais aussi des pathologies post-traumatiques, liées à des faits de violence exercés contre le corps même des salariés sur leur lieu de travail. C’est, par exemple, le feu mis aux autobus, le drogué qui cogne l’urgentiste, les agressions dans les trains contre les contrôleurs… Et puis il y a les pathologies du harcèlement. Elles sont nouvelles en ce sens que de plus en plus de gens tombent malades du fait de ce harcèlement, qui, lui, n’a rien de nouveau.

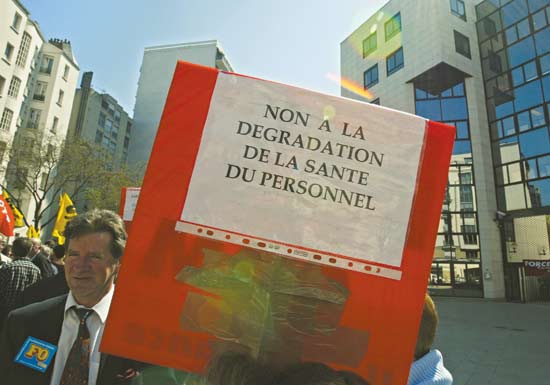

Des salariés de France Télécom manifestent en avril 2004 à Paris.

JANIN/AFP

Le monde du travail est-il plus violent qu’avant ?

Quand on parle de violence au travail, il ne s’agit pas d’une métaphore, mais de la contrainte par corps. Il y a beaucoup de violences qui se retournent contre soi comme les suicides ou contre les autres comme les actes de sabotage, les violences contre les clients ou la hiérarchie… Les gens déchargent par la violence physique ce qu’ils ne peuvent plus contenir à l’intérieur. Ce sont des actes qui posent problème puisqu’on a du mal à définir si les gens, souvent très alcoolisés ou dans des états de bouffées délirantes, étaient en pleine possession de leurs moyens…

Mais la violence physique comme instrument de pouvoir dans l’entreprise reste, heureusement, extrêmement rare. Plus précisément, elle existe, mais dans des situations que l’on n’est pas capable d’étudier : par exemple, dans le travail clandestin où l’on emploie des sans-papiers, dans le travail de sous-traitance, notamment dans les entreprises de nettoyage industriel… Ce sont des situations où on exerce effectivement de la violence. Il y a des menaces constantes, quand le patron dit : « Si tu ne marches pas, je te dénonce à la police et tu finis en taule ! » Cette pression lui permet d’envoyer des gens dans des zones très dangereuses, où ils respirent de l’air toxique, prennent des rayons X… Là, il s’agit alors de la destruction des corps. Il y a aussi les violences contre les femmes, le harcèlement sexuel, qui peut conduire au viol, mais là aussi c’est rare. La violence existe, mais elle est marginale.

Quelle différence faites-vous entre la souffrance au travail et la violence au travail ?

Si, aujourd’hui, dans l’ensemble, la violence ne fait pas partie du monde du travail, la souffrance en est constitutive ! Il n’y a pas de travail sans souffrance, parce que travailler, c’est faire face au réel. Et le réel, c’est ce qui résiste à celui qui travaille. Par exemple, quand on soigne un malade pendant des heures et qu’il meurt finalement d’un arrêt cardiaque, ça fait souffrir le médecin. Travailler, c’est faire l’expérience de l’échec. Après, c’est la capacité de faire face à cet échec qui compte, c’est le destin de cette souffrance qui est important. La souffrance peut se transformer en plaisir par le truchement de la reconnaissance : quand le travail donne lieu à une reconnaissance de la contribution apportée, alors on a du plaisir au travail qui contribue à constituer sa propre identité. Mais s’il y a du mépris, du manque de considération, alors la souffrance reste de la souffrance. Il y a des stratégies collectives de défense qui font que les gens ne craquent pas à chaque fois. Mais si on se retrouve isolé, alors on peut finir en dépression.

Le travail est donc très ambivalent ! Source de souffrance et de plaisir…

Oui. En revanche, la violence est très importante dans le « non-travail ». C’est ce que nous avons essayé de montrer dans Conjurer la violence… Il y a incontestablement une montée de la violence dans la société qui est liée de façon indiscutable à l’absence d’emploi. En France, vous avez des bassins entiers de population au chômage depuis quasiment des décennies… Certains enfants n’ont jamais vu leurs parents travailler. Cette chronicisation du chômage implique que ces gens n’ont presque aucun espoir de rejoindre la masse des gens qui travaillent. Du coup, ils ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance que j’évoquais plus haut, puisqu’elle est une rétribution en échange d’une contribution à l’entreprise, à l’institution… Ces populations sont dans une situation où leur droit d’apporter une contribution à la société via le travail leur a été confisqué. Parce que travailler, c’est apporter quelque chose, mais aussi se renvoyer une image différente de soi-même. Si on n’a pas de travail, on n’a aucune chance d’évoluer, on est condamné à rester le même, on ne peut pas construire son identité. C’est très grave, car ces gens-là ne vont pas bien. Ils ont peur de ce monde vide qui n’offre strictement aucun avenir et qui les exclut de toute chance d’avoir une stabilité permettant de consommer un minimum, de fonder une famille, etc.

Comment s’en sortent-ils ?

Ils ont une stratégie de défense collective : montrer qu’ils sont forts. Cette démonstration de la force, de la virilité, de l’invulnérabilité instaure une culture de la haine qui est défensive contre la peur. Il y a ainsi des jeunes de 14 ans qui pensent déjà que l’école ne sert à rien. Il faut qu’ils s’en défendent pour ne pas devenir fous, du coup ils produisent de la violence, notamment contre les profs… Le rapport à la violence est donc fondamentalement structuré autour des questions du travail. Le travail peut générer le pire, mais aussi le meilleur. Si on rouvre le marché de l’emploi, si on réorganise les modes d’organisation du travail vers davantage de « vivre ensemble » dans un milieu dévasté par la solitude, on pourra s’en sortir.