Le repentir de Rosanvallon

Pour le troisième volet de ses recherches sur les « mutations contemporaines de la démocratie », l’historien explore le concept d’égalité. Un retour aux sources ?

dans l’hebdo N° 1171 Acheter ce numéro

On se souvient de la colère dans le propos de Pierre Bourdieu dès qu’il se mettait à évoquer l’influence, auprès des élites politiques, économiques et intellectuelles, de feu la Fondation Saint-Simon. Créée au début des années 1980, celle-ci fut l’un des premiers think tanks à la française, travaillant à nouer une alliance entre une gauche réformiste et les tenants d’un libéralisme déjà en passe de devenir le néolibéralisme que nous subissons depuis lors. Avec quelques autres, Pierre Rosanvallon était à l’origine de cette fondation dont les fameuses « notes » allaient inspirer nombre des réformes de démantèlement progressif de notre État providence par les gouvernements « socialistes » autant que de droite à partir de 1983.

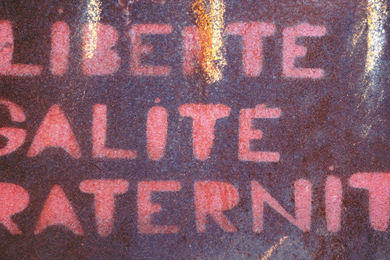

Après la Contre-Démocratie (2006) et la Légitimité démocratique (2008), la Société des égaux – dédiée au grand philosophe Claude Lefort,