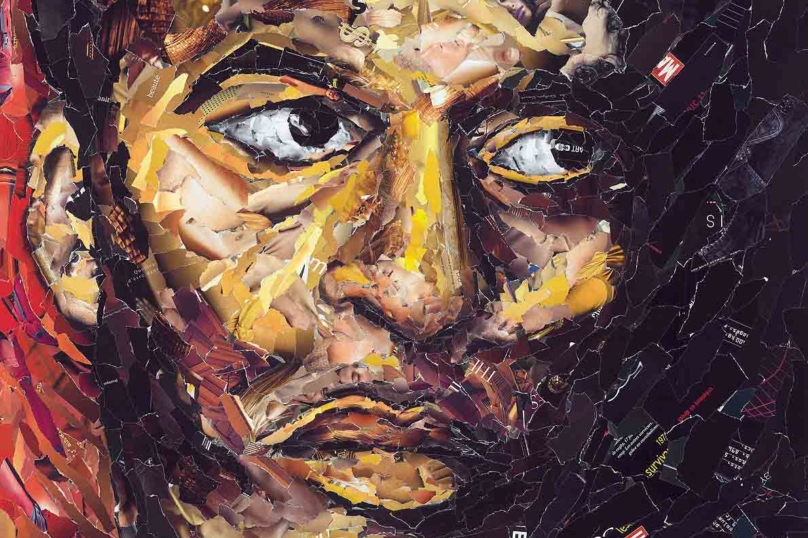

Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Alors que l’on célèbre le centenaire de la naissance de Fanon, sa pensée reste centrale dans la compréhension du passé et du présent colonial. Quitte à susciter des interprétations opposées.

dans l’hebdo N° 1871 Acheter ce numéro

Confronté aux œuvres des grand·es auteur·rices du passé, deux chemins sont possibles : une approche philosophique s’efforce de comprendre le présent en réinterprétant les positions de ces intellectuels au regard des réalités contemporaines, tandis qu’une approche historique préfère les circonscrire à leur ancrage contextuel, de peur de commettre des contresens. Frantz Fanon n’échappe pas à cette tension entre les deux approches.

Né en Martinique en 1925, il s’engage dans les Forces françaises libres avant de suivre des études de médecine en métropole et de se former à la psychiatrie. Il part travailler en Afrique en tant que médecin psychiatre en 1953. La guerre d’Algérie éclate un an plus tard. Ne supportant plus la contradiction entre ses convictions anticolonialistes et son statut, il démissionne et rejoint les indépendantistes algériens en 1956, un engagement qu’il poursuit jusqu’à sa mort, d’une leucémie, en décembre 1961.

Si Fanon est d’abord le témoin privilégié des décolonisations des années 1950, qu’elles soient asiatiques ou africaines, sa pensée a irrigué nombre de recherches depuis plus d’un demi-siècle, que ce soit en France, dans le monde anglo-saxon ou dans les pays du Sud.

Le cinquantenaire de l’une de ses œuvres maîtresses, Les Damnés de la terre (Éditions François Maspero), publiée en 1961, a donné lieu à un important travail éditorial et biographique qui se poursuit aujourd’hui encore, d’une nouvelle biographie par Adam Shatz en 2024 (La Découverte) à la bande dessinée de Frédéric Ciriez et Romain Lamy en 2020 (La Découverte) ou les deux récents films qui lui sont consacrés, de Jean-Claude Flamand-Barny et d’Abdenour Zahzah. Pour le centenaire de sa naissance, la Fondation Frantz-Fanon organise des événements dans le monde entier.

Les faux-semblants de la postcolonieL’intérêt actuel pour la pensée de Fanon réside notamment dans les analyses qu’il propose des processus de décolonisation. Si le monde colonial est celui de la séparation radicale entre colons et colonisés, les différences sociales entre les colonisés eux-mêmes, tues dans les luttes, ressurgissent lorsque reculent les métropoles impériales.

Les analyses de Fanon ont gardé toute leur pertinence pour décrire les régimes de nombreux pays africains qui ont conservé des fonctionnements coloniaux.

Les bourgeoisies nationales, certes anticoloniales, remplacent et imitent bien vite les anciennes élites coloniales une fois la victoire acquise, tandis que les classes populaires restent dominées et réprimées, comme le rappelle encore la situation actuelle au Kenya, où la jeunesse dénonce avec force les violences policières, la corruption et les difficultés économiques, malgré les dizaines de manifestants tués par les forces de l’ordre.

Dans ce nouveau régime de postcolonie, qui désigne la situation qui succède aux empires coloniaux formels, l’imaginaire demeure imprégné des schémas coloniaux, comme l’a analysé l’historien et politologue camerounais Achille Mbembe dans De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine (La Découverte, 2020). À tel point que ces nouvelles bourgeoisies africaines peuvent être désignées comme des « nouveaux Blancs » par les mouvements populaires qui se confrontent à eux, ce que rappelait le chercheur et diplomate congolais Georges Nzongola-Ntalaja en évoquant les luttes dans son pays (1).

Pour cet universitaire, les analyses de Fanon ont gardé toute leur pertinence pour décrire les régimes de nombreux pays africains qui ont conservé des fonctionnements coloniaux en interne : un danger que pointait déjà du doigt Fanon, pour qui une décolonisation réelle devait passer par le socialisme.

Il en est ainsi de la langue : celle de l’ancien colonisateur demeure gage de légitimité et un marqueur d’exclusion sociale. Maîtriser cette langue, c’est, pour le colonisé, approcher la condition de « véritable homme », de Blanc, et entrer dans l’univers du colon : « Parler une langue, c’est assumer un monde, une culture », disait Fanon. Étudiées par le chercheur britannique Nigel C. Gibson, les révoltes étudiantes qui ont secoué l’Afrique du Sud en 2015 ont dénoncé l’usage continu et hégémonique de l’anglais dans les universités, alors même que cette langue est bien moins pratiquée parmi les étudiants que les langues africaines (2).

Revendiquer leur usage devenait alors une arme pour affronter les hiérarchies issues de l’apartheid. Un lourd héritage présent partout sur le continent et que le président Emmanuel Macron préférait taire lorsqu’il faisait du français « le ciment principal qu’il y a entre nous » lors d’un discours prononcé à l’université de Ouagadougou en novembre 2017 : une façon d’effacer l’histoire par laquelle le français s’est exporté en Afrique et d’invisibiliser une fois encore les langues africaines.

La persistance d’une situation coloniale repose enfin sur le maintien des inégalités structurelles entre l’Occident et les anciennes terres d’empire, lesquelles continuent de se reposer sur l’exportation de ressources primaires et demeurent dans une situation de domination. Ces relations sont

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

L’hystérie, symptôme… des violences masculines

Christiane Taubira : « Face à Trump, la France ne joue pas son rôle de puissance régionale »

Marcuse, penseur du néofascisme qui vient