Clément Carbonnier : « Baisser le coût du travail ne crée pas d’emplois »

En plein débat budgétaire, le livre Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français (La Découverte) tombe à point nommé. Son auteur, professeur d’économie à Paris-I Panthéon-Sorbonne, y démontre que les politiques économiques visant à baisser le coût du travail sont inefficaces et génératrices d’inégalités.

dans l’hebdo N° 1884 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins

Clément Carbonnier est professeur d’économie à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Il est notamment spécialisé dans l’analyse empirique des politiques publiques. Il a ainsi participé à l’évaluation du crédit impôt compétitivité emploi (CICE), démontrant l’absence d’efficacité de ce dispositif coûteux mis en place par François Hollande puis pérennisé par Emmanuel Macron.

Vous parlez d’une obsession française pour le coût du travail. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Depuis la crise des années 1970, un diagnostic s’est imposé : le problème de l’économie française serait son coût du travail, notamment du fait de la protection sociale avec une part de salaire socialisé – les cotisations sociales – trop importante qui pénaliserait la croissance. Je montre comment cette idée s’est développée puis a contaminé tous les pans de la politique française. Au point d’en devenir une obsession.

Comment s’est-elle traduite ?

Les premières mesures ont concerné le financement de la protection sociale. On a cherché à financer la sécurité sociale tout en réduisant son impact sur le coût du travail, en essayant de trouver d’autres sources de financement que les cotisations. Sauf que réduire le coût du travail coûte cher. Donc, dans un deuxième temps, on s’est attaqué à la protection sociale elle-même, avec des réformes visant à la limiter. Et puis, finalement, on s’est attaqué directement au salaire net monétaire : affaiblissement de la négociation salariale, gel du Smic, développement de dispositifs contournant le salariat – avec l’auto-entreprenariat notamment. Depuis quarante ans, réduire le coût du travail est devenu – de manière presque consensuelle – l’alpha et l’oméga des politiques économiques mises en place.

Pourtant, et c’est le grand constat de votre livre, vous démontrez que cette obsession à réduire le coût du travail n’a pas eu les effets escomptés. Pourquoi ?

Au départ, je suis statisticien. Depuis des années, je réalise des évaluations des politiques publiques. Donc j’ai évalué ces baisses de coût du travail à plusieurs reprises. Avec, à chaque fois, la même conclusion : ces politiques n’ont pas d’effet emploi. C’est-à-dire que, contrairement à ce qu’on entend souvent, baisser le coût du travail ne crée pas d’emplois. Ma démarche part donc d’une interrogation : pourquoi, alors que les études empiriques s’accumulent pour montrer qu’il n’y a pas d’effet, continue-t-on, voire renforce-t-on, cette politique ?

Au niveau des économistes, l’idée que cette politique est inefficace commence à faire son chemin.

Ce que je remarque, c’est que la croyance que cette politique fonctionne reste encore largement ancrée, même si de plus en plus de personnes sont en train de se rendre compte que ça ne marche pas si bien que ça. Un exemple parmi tant d’autres : lors de l’examen du dernier PLFSS [projet de loi de financement de la Sécurité sociale, N.D.L.R.], Michel Barnier avait proposé de revenir, très légèrement, sur des exonérations de cotisations sociales. Cette proposition avait créé un tollé politique. Un amendement de députés macronistes avait ainsi supprimé la mesure. Malgré tout, au niveau des économistes, l’idée que cette politique est inefficace commence à faire son chemin.

Un rapport récent commandé par Élisabeth Borne à deux économistes, Antoine Bozio et Étienne Wasmer, sur les exonérations de cotisations sociales montre tout de même que les politiques d’allègement du coût du travail auraient créé plusieurs centaines de milliers d’emplois. Comment expliquer une telle différence entre leur conclusion et les vôtres ?

Ce que vous dites, c’est l’interprétation politique et médiatique qui a été faite de ce rapport. Or, celui-ci cite quand même les études empiriques et académiques qui concluent toutes à une inefficacité de ces politiques. Il s’accroche à quelques rares études où un très faible effet emploi a pu être démontré. Mais le vrai problème de ce rapport, c’est qu’il laisse de côté les études empiriques au détriment d’un modèle de simulation théorique construit d’une manière qui n’est pas en accord avec la revue de littérature scientifique que le rapport met pourtant en avant. La supposée efficacité décrite dans le rapport est purement basée sur une simulation théorique dont les effets ne se retrouvent pas dans la réalité.

Pourquoi cet effet emploi fonctionne théoriquement mais pas

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

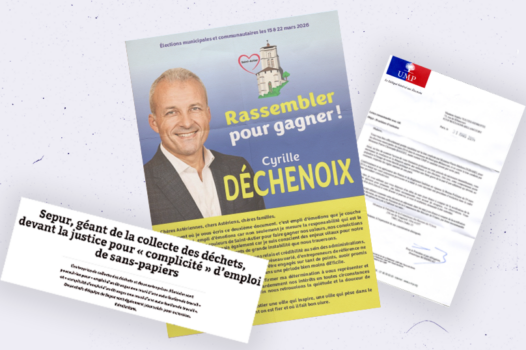

En Dordogne, un potentiel candidat aux municipales poursuivi pour emploi de travailleurs sans-papiers

Sepur, géant de la collecte des déchets, devant la justice pour « complicité » d’emploi de sans-papiers

Christiane Taubira : « Face à Trump, la France ne joue pas son rôle de puissance régionale »