1995 : le renouveau intellectuel d’une gauche critique

Le mouvement de 1995 annonce un retour de l’engagement contre la violence néolibérale, renouant avec le mouvement populaire et élaborant de nouvelles problématiques, de l’écologie à la précarité, du travail aux nouvelles formes de solidarité.

dans l’hebdo N° 1887 Acheter ce numéro

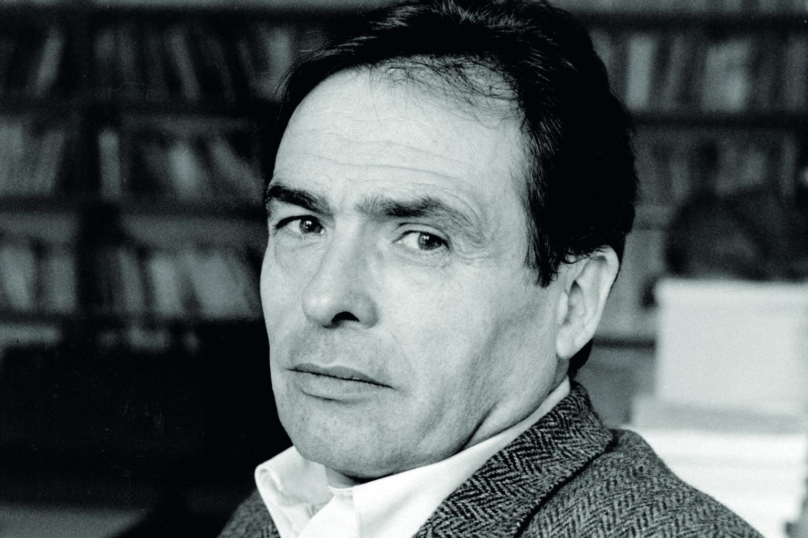

© Ulf Andersen / Aurimages via AFP

En novembre et décembre 1995, alors que des centaines de milliers de travailleurs bravent le froid et la neige de cet automne glacial pour simplement rejoindre les manifs, puisque les transports publics sont en grève générale, une vraie chaleur collective s’empare du pays. Comme en 1968 (d’après ce que racontent les anciens), tout le monde se parle dans les rues. Beaucoup tentent l’auto-stop, pas forcément plus rapide puisque les rues ne sont plus qu’embouteillages.

Dans les voitures, les débats vont bon train, chacun comprenant immédiatement dans quel camp se situe le conducteur qui l’a fait monter dans son véhicule. Pour le quotidien Le Monde, il s’agit bien d’un « événement social de premier ordre », incarnant « l’opposition à la mondialisation néolibérale » (10 décembre 1995), luttant contre la réforme des régimes de retraite, du statut protecteur de certaines professions et de la Sécu. C’est en effet le cœur de l’architecture de la protection sociale mise en place après la Seconde Guerre mondiale qui est attaqué par le plan Juppé.

Le clivage intéresse évidemment, en France, une bonne part des intellectuels. Beaucoup y repensent sans doute aujourd’hui avec nostalgie. Ce sont des intellectuels proches de la CFDT, souvent collaborateurs de think tanks néolibéraux tels que la Fondation Saint-Simon, ou des revues Esprit ou Le Débat, qui ouvrent les hostilités par une pétition soutenant le plan Juppé, intitulée « Pour une réforme de fond de la Sécurité sociale ».

Nouvel espace intellectuelSes premiers signataires sont Pierre Rosanvallon, Jacques Julliard, Olivier Mongin, Alain Touraine, François Dubet, bientôt rejoints par Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Pierre Bouretz ou Paul Ricoeur. Leur texte est publié – comme une évidence – dans Le Nouvel Observateur.

Quelques jours plus tard, une autre pétition « en soutien aux grévistes » rassemble,

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

1995 : 30 ans après, l'écho d'une révolte fondatrice et Grèves de 1995 : à l'origine de l'Appel des intellectuels

Pour aller plus loin…

L’égoïsme, stratégie de survie dans le néolibéralisme triomphant

Fleur Breteau : « Transformer la colère en action collective est un premier pas vers la guérison »

Les classes populaires acquises au RN ? Une cartographie inédite révèle des nuances