Contre Rachel Keke, une haine très ancienne

Aurore Koechlin, maîtresse de conférence en sociologie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rejoint Intersections. Pour sa première chronique, l’autrice replace la polémique visant Rachel Keke au carrefour du sexisme et du racisme, en analysant ce qu’est être député·e.

dans l’hebdo N° 1776 Acheter ce numéro

© Lily Chavance

Rachel Keke n’est pas une députée comme les autres. Femme noire des classes populaires, gouvernante pendant des années à l’hôtel Ibis-Batignolles à Paris, elle est devenue la porte-parole d’une grève emblématique de ces dernières années, tant par sa combativité que par sa volonté de mêler luttes sociales, féministes et antiracistes. Sa présence à l’Assemblée nationale depuis 2022 souligne l’anomalie de notre système de représentation ; il suffit de regarder le nombre de député·es par catégorie socioprofessionnelle pour s’en assurer : 445 cadres, chef·fes d’entreprise et professions libérales, pour 7 ouvrier·ères, 2 personnel·les des services directs aux particuliers, 3 technicien·nes et 29 employé·es (1).

Je laisse ici volontairement de côté les agriculteur·rices, commerçant·es, artisan·es et professions intermédiaires.

Mais, au-delà même de son élection, la présence de Rachel Keke à l’Assemblée n’a rien d’évident : en raison de ce qu’elle représente, elle est depuis le début de son mandat visée par des campagnes de dénigrement et de harcèlement de l’extrême droite. La dernière en date, lancée par le site Factuel, concerne son logement social, qu’elle n’a pas quitté en devenant députée, ayant convenu avec son bailleur social de payer un surloyer. Il y a là quelque chose d’indécent à peindre en profiteuse du système une femme immigrée, mère de quatre enfants qu’elle élève seule, qui a travaillé des années à temps partiel, gagnant le salaire minimum. Cela joue clairement sur des ressorts au croisement du sexisme et du racisme, qui ont toujours été au centre des campagnes menées par l’extrême droite à son encontre. Ainsi, on lui a reproché de « venir en boubou » ou « à l’africaine » à l’Assemblée nationale, alors qu’elle portait une chemise jaune : une polémique qui n’est pas sans rappeler celle qui a actuellement cours autour de l’abaya, où la façon de percevoir le vêtement ne repose sur aucun facteur objectif, si ce n’est la racisation de la personne.

Mais, plus profondément, on voit que ce qui est en jeu, finalement, ce sont deux conceptions du travail de député·e. Pour certain·es, ce statut devrait être réservé aux professionnel·les de la politique : il s’agirait d’en faire son métier, voire d’y faire carrière. Face à cela, on peut défendre une conception opposée, mise notamment en pratique au moment de la Commune de Paris de 1871. Les élu·es faisaient alors partie des travailleur·ses qu’ils et elles représentaient, mandaté·es, révocables à tout moment, et leur salaire était équivalent à celui d’un·e ouvrier·ère : non seulement il n’y avait pas de séparation entre représentant·e et représenté·e, mais c’était la garantie même de leur politique. Pour Marx, c’est précisément parce que « de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent toucher au privilège gouvernemental de leurs ‘supérieurs naturels’, les possédants », que « le vieux monde se tordit dans des convulsions de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant sur l’Hôtel de Ville (2) ». Et c’est cette même rage, intacte, que l’on retrouve aujourd’hui dirigée contre Rachel Keke.

La Guerre civile en France, Karl Marx, 1871.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »

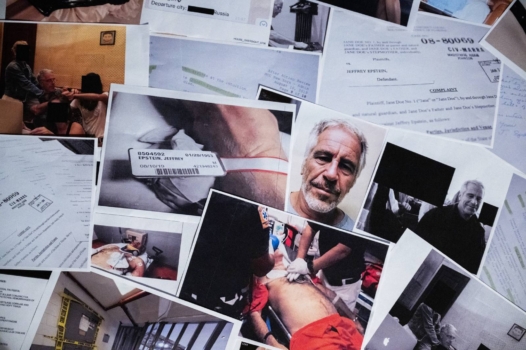

Affaire Epstein : le trop-plein du trauma

Aux États-Unis, le règne des technofascistes