PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?

Derrière les volontés hégémoniques, les ambitions personnelles et les divergences stratégiques, certains ne cessent d’invoquer un supposé fossé idéologique entre toutes les composantes de la gauche française. Qu’en est-il vraiment ? Politis fait les comptes.

dans l’hebdo N° 1869 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins

Dans le même dossier…

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondentElles semblent nombreuses, à gauche, les questions qui fâchent. Nucléaire, police, laïcité, modèle européen, antisémitisme… Pourtant, sur bien des points, les fossés entre les partis n’apparaissent pas si infranchissables : la suppression de la réforme des retraites fait consensus, l’augmentation du Smic ou une meilleure reconnaissance du travail aussi. L’articulation des questions écologiques et sociales également… Et si les gauches, débarrassées des querelles de chapelles, n’étaient pas si irréconciliables qu’il y paraît ? Tour d’horizon en sept thématiques.

Retraites

Unanimes ! Socialistes, écologistes, insoumis et communistes demandent la suppression pure et simple de la réforme des retraites défendue par Élisabeth Borne, adoptée par 49.3 le 16 mars 2023. Un texte qui a provoqué un mouvement social de plusieurs mois partout en France. Depuis, le sujet est revenu plusieurs fois à l’Assemblée. Et la gauche a quasiment toujours été alignée. Dernièrement, lors de leur journée d’initiative parlementaire du 5 juin, les communistes ont porté une proposition de résolution d’abrogation. Les quatre groupes du Nouveau Front populaire (NFP) ont fait bloc et le texte a été adopté. Est-ce suffisant pour gommer les divisions ?

En réalité, deux positions se distinguent. Si une écrasante majorité de la gauche souhaite l’abrogation pure et simple de cette réforme et le retour à un âge de départ à 60 ans, la position est plus complexe du côté du Parti socialiste (PS). L’aile gauche du parti au poing et à la rose souhaite bien le retour de l’âge légal à 60 ans. D’autres, moins nombreux, sont plutôt ouverts à un système par points. Mais le reste de la formation est plutôt attaché au maintien de l’âge légal de départ à 62 ans.

On est attachés à la réforme Touraine.

B. Vallaud

Certains, comme Boris Vallaud, se sont publiquement exprimés en faveur du maintien de la réforme Touraine, qui a eu pour effet, en 2013, d’allonger progressivement le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. Sur Franceinfo, quelques jours avant la journée d’initiative parlementaire insoumise, le 28 novembre dernier, le patron du groupe rose a expliqué sa position : « On est attachés à la réforme Touraine, qui s’accompagne aussi de mesures sur les carrières longues et la pénibilité. Et le gouvernement Macron en a supprimé quatre critères. »

Raphaël Glucksmann est moins assertif. Selon le projet de Place publique présenté le 23 juin, l’eurodéputé défend bien l’abrogation de la réforme de 2023 mais rêve d’une nouvelle réforme aux contours flous. Un texte qui prendrait mieux en compte les carrières pénibles et les parcours hachés, convergerait vers une « simplification des régimes » et aurait pour objectif d’arriver à un « meilleur équilibre budgétaire ». Mais, surtout, le héraut de la social-démocratie souhaite décentrer le débat public focalisé sur la question de l’âge de départ, qui, d’après lui, « produit l’injustice » : « Certains doivent pouvoir partir à la retraite à 60 ans, d’autres devront travailler davantage. »

La synthèse entre toutes ces composantes reste à trouver. Et la tâche semble ardue. Les négociateurs du NFP avaient néanmoins trouvé une formulation consensuelle dans le programme commun signé en juin 2024 : « Réaffirmer l’objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. » Socialistes, écolos, insoumis et communistes s’étaient entendus sur une petite mesure simple : le rétablissement des facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron. La suite de l’arrangement sur l’épineuse question des retraites doit donc encore être écrite.

Europe

Une division… philosophique. Entre les sociaux-démocrates et les écologistes, plutôt fédéralistes, et une tendance plus radicale, construite en rupture avec le modèle actuel de l’Union européenne (UE), la gauche se coupe en deux. Si tout le monde s’accorde sur la critique de l’Europe, à la fois sur sa construction et sur ses orientations politiques, les approches divergent concernant la ligne de conduite à tenir face à Bruxelles. Que faire devant le pacte de stabilité et de croissance, et les règles budgétaires des 3 % de déficit et des 60 % de dette publique ?

D’un côté, les socialistes et les écologistes croient toujours au projet européen, « l’outil de notre souveraineté retrouvée » pour les roses, « une nécessité » pour les verts. Même s’ils souhaitent une réorientation européenne davantage sociale et environnementale. De l’autre, les insoumis veulent une « rupture concertée » avec les traités pour renégocier des textes « compatibles avec les urgences climatiques et sociales ». Mais, surtout, ils pensent désobéir aux traités actuels pour appliquer leur programme. Une démarche sensiblement partagée par les communistes.

Désobéir ou espérer faire changer l’Europe de l’intérieur, un grand clivage ? Le programme du NFP indique que l’alliance aurait refusé le pacte budgétaire, les traités de libre-échange et le droit à la concurrence lorsqu’il menace les services publics. Une forme de désobéissance déjà inscrite dans le programme de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) deux ans plus tôt : « Il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles. Du fait de nos histoires, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, mais nous visons le même objectif. »

On mène des combats au quotidien ensemble au Parlement européen, contre le glyphosate, contre les accords de libre-échange…

M. Aubry

La question ukrainienne coupe aussi la gauche en deux. Plus ouverts devant l’hypothèse de l’adhésion de Kiev à l’UE, les socialistes et les écologistes auraient voulu que la France s’engage plus franchement dans le soutien militaire à l’Ukraine : renforcement des sanctions contre la Russie, envoi d’armes et de munitions, arrêt des activités des entreprises françaises qui pourraient soutenir le Kremlin, confiscation des avoirs russes… Insoumis et communistes, opposés à la perspective de l’entrée du pays dirigé par Volodymyr Zelensky dans l’union des Vingt-sept, refusent d’accepter une logique atlantiste. Ils plaident pour la voie diplomatique. Coûte que coûte. Clauses de sécurité mutuelle, traité de sécurité ? Qu’importe. Ils rêvent de l’ouverture de négociations.

À Bruxelles, ces nombreux différends n’empêchent pas les eurodéputés français de gauche de s’entendre. « On mène des combats au quotidien ensemble au Parlement européen, contre le glyphosate, contre les accords de libre-échange, pour la taxation des superprofits, pour l’accueil des exilés. On vote à plus de 80 % la même chose, ce qui est plus qu’à l’Assemblée », expliquait l’insoumise Manon Aubry alors qu’elle tentait de convaincre les écolos, les socialistes et les communistes de faire une liste commune pour les européennes de 2024.

Durant la campagne des européennes, Raphaël Glucksmann affirmait voter à 80 % avec le groupe macroniste, mais aussi « à 86 % avec Marie Toussaint et les Verts, et même à 76 % avec Manon Aubry et La France insoumise ». Une désunion aujourd’hui insurmontable ?

Travail

Gauche du travail contre gauche des « allocs » : depuis quelques années, Fabien Roussel fait de cette opposition une pierre angulaire de son discours. Le patron du Parti communiste français (PCF) considère que la gauche doit faire de cette « valeur travail » la question centrale de sa pensée. Dans son dernier livre, Le Parti pris du travail (le Cherche Midi, 2025), le premier des communistes souhaite supprimer le RSA. Une aide qui serait remplacée, en principe, par une toute nouvelle Sécurité sociale de l’emploi et de la formation.

La mesure n’a pas vraiment été appréciée à gauche. Mais elle permet de faire renaître un débat : la rémunération doit-elle dépendre uniquement du travail ? En portant l’idée d’un revenu universel d’existence en 2017, Benoît Hamon posait la question d’une rémunération qui ne serait pas systématiquement liée au travail. La mesure a alimenté les débats, mais le candidat socialiste n’a pas percé, finissant avec un score de 6,36 %.

Le salaire doit-il dépendre de son travail ? La question ne crée pas un clivage structurant. Seule l’écolo Sandrine Rousseau voudrait, en plaidant pour un « droit à la paresse », extirper la pensée de gauche de ces questions. « Pourquoi serait-il interdit de penser en dehors du travail ? », se demandait-elle auprès de Politis en décembre dernier.

Au regard des propositions présentes dans leurs programmes respectifs, socialistes, écologistes, insoumis et communistes défendent une revalorisation des salaires, une augmentation du Smic à des degrés divers, une meilleure reconnaissance du travail, une plus grande considération pour le mal-travail, la sauvegarde des emplois menacés par les plans de licenciements à la chaîne dans le pays.

Sur le fond, quand les partis de gauche parlent du travail, ils parlent du niveau des salaires et de la protection sociale.

S. Palombarini

De ce point de vue, « les divergences politiques à gauche sont largement surjouées, selon Stefano Palombarini, maître de conférences à l’université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis et membre du conseil scientifique de l’Institut La Boétie. Sur le fond, quand les partis de gauche parlent du travail, ils parlent du niveau des salaires et de la protection sociale. Pas de la prise de contrôle des outils de production, de la qualité du travail ou de son pouvoir sur son propre travail, qui sont des thèmes plus radicaux. » Alors, pourquoi tant de haine ?

Nucléaire

L’atome de la discorde. Le programme du NFP omet même volontairement le sujet. Aucune proposition concernant la fermeture des centrales nucléaires. Dans ce contrat de législature figure seulement une loi énergie-climat dans les cent premiers jours de sa mandature. Sans plus de précisions sur ce texte.

La raison est simple : les gauches semblent impossibles à réconcilier sur la question énergétique. Les communistes souhaitent toujours développer la production d’électricité d’origine nucléaire, ils défendaient même en 2022 la construction de six EPR « au minimum ». Les socialistes ne veulent pas construire de nouveaux réacteurs, se donnent pour objectif de parvenir à 100 % d’énergies renouvelables, mais voient l’atome comme une « énergie de transition ».

Du côté de Raphaël Glucksmann, le projet de Place publique est encore plus modéré : l’eurodéputé désire « conforter le rôle du nucléaire, énergie pilotable et décarbonée, en assurant la sûreté des centrales existantes et la construction à temps de nouvelles unités », tout en plaidant pour un renforcement de la recherche et de l’innovation sur le traitement des déchets.

Plus fermes vis-à-vis de cette question, les écolos et les insoumis sont aussi plus compatibles sur le sujet. Ces deux familles politiques plaident pour une sortie pure et simple, par la fermeture progressive des réacteurs, l’abandon des projets d’EPR, la planification des démantèlements et la reconversion des sites. Cette fission (nucléaire) éteindra-t-elle les espoirs de l’union des gauches ?

Laïcité

1905 : une date gravée dans le marbre. On ne trouve personne pour y toucher. Des insoumis aux sociaux-démocrates en passant par les écologistes et les communistes, les gauches font de la loi de séparation des Églises et de l’État un totem à défendre. En comparant les derniers programmes, on voit qu’il n’existe pas de fracture idéologique claire. Rattachement des cultes au ministère de la Justice, création d’un observatoire indépendant de la laïcité, refus des financements publics pour la construction d’édifices religieux, d’activités cultuelles ou d’établissements confessionnels, augmentation des moyens de la Miviludes, etc. Des nuances existent entre les différents projets, mais il n’y a aucun fossé insurmontable.

Néanmoins, des clivages apparaissent lorsque des sujets surgissent dans l’actualité. Devant la volonté, en mars dernier, de Bruno Retailleau et Gérald Darmanin d’interdire le port du voile dans le sport, toute la gauche a dénoncé cette campagne à caractère islamophobe et sexiste. À une exception près : Fabien Roussel. Sur CNews, le 25 mars, le secrétaire national du PCF s’est dit favorable à l’inscription, dans un texte législatif, des « principes de la charte olympique. Pas de manifestation, pas de démonstration religieuse ou politique dans le sport ».

Alors que la droite et l’extrême droite se sont lancées dans une surenchère anti-voile depuis plusieurs années, de nombreuses figures de gauche adoptent plutôt une posture « utilitariste », selon le terme utilisé par le politiste et sondeur Adrien Broche dans Portrait moderne de la gauche française (L’Aube, 2025). Traduction : interdire le foulard serait contre-productif, cette mesure ne ferait qu’alimenter la polémique permanente.

Jamais une émancipation n’est obtenue par l’interdiction d’un vêtement. Jamais on ne force les femmes à s’émanciper.

S. Rousseau

Sur Europe 1 le 1er septembre 2021, Sandrine Rousseau l’affirme : « Le voile, la burqa sont des vêtements sexistes. Par contre, jamais une émancipation n’est obtenue par l’interdiction d’un vêtement. Jamais on ne force les femmes à s’émanciper. Donc il faut leur laisser le chemin seules, c’est à elles de faire ce chemin. » La laïcité, un sujet de discorde plus philosophique que programmatique ?

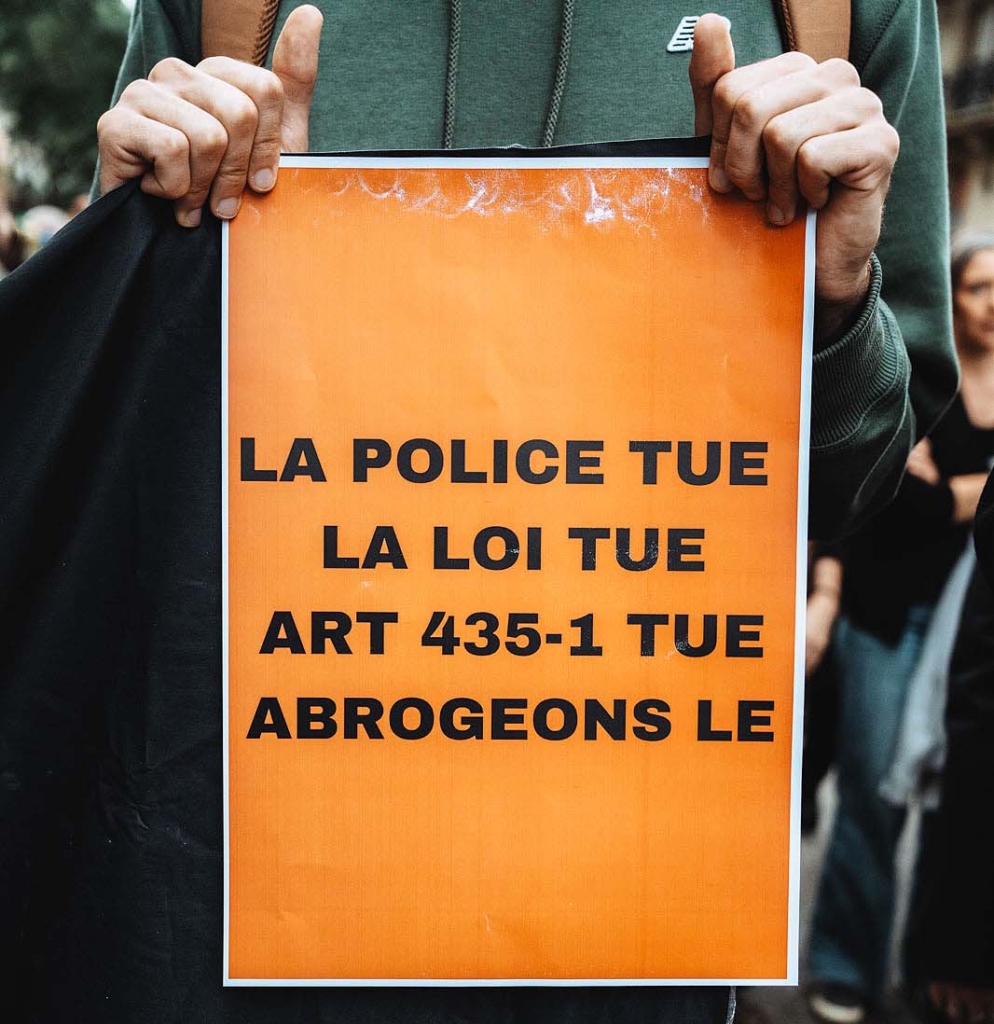

Police

19 mai 2021. Devant les grilles de l’Assemblée, des milliers de policiers dénoncent le prétendu « laxisme » de la justice lorsqu’un policier est victime d’une agression. À la tribune, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d’Alliance, crie : « Le problème de la police, c’est la justice. » Au milieu de cette manifestation menée par les organisations majoritaires Unité SGP Police-FO, Alliance et Unsa-Police, quelques visages de gauche. Parmi eux, le patron du PS, Olivier Faure, l’eurodéputé écolo Yannick Jadot et le chef de file du PCF, Fabien Roussel. Les insoumis manquent à l’appel. Jean-Luc Mélenchon refuse de se mêler à cette « manifestation à caractère ostensiblement factieux ».

Une affaire de slogan ? Certains socialistes ne supportent pas des expressions comme « la police tue », assumée par les insoumis condamnant les violences policières. Malgré le désaccord, toute la gauche s’est pourtant retrouvée lors d’une conférence de presse organisée à la Chambre basse, le 24 juin, sur l’affaire Souheil El Khalfaoui, ce jeune homme de 21 ans tué par un tir policier à Marseille, le 4 août 2021. Autour de la famille de la victime, qui dénonçait la perte de neuf scellés dans le dossier (retrouvés le 26 juin), la communiste Elsa Faucillon, les socialistes Olivier Faure et Mathieu Hanotin (maire de Saint-Denis), les insoumis Mathilde Panot et Manuel Bompard ou encore l’écolo Cyrielle Chatelain.

Toutes les chapelles de la gauche critiquent la politique du chiffre installée depuis des années.

En regardant les programmes, il est difficile de voir une réelle division. Toutes les chapelles de la gauche critiquent la politique du chiffre installée depuis des années, réclament plus de moyens et plaident pour une refonte de la police. Toutes sont favorables, par exemple, au retour d’une police de proximité. Écologistes et insoumis sont d’accord pour que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) soient remplacées par un organisme indépendant. Les communistes comme les mélenchonistes veulent revoir la politique du maintien de l’ordre… Tous souhaitent augmenter les moyens de l’enquête et fonder une politique davantage concentrée sur le terrain.

Néanmoins, le sujet de la loi Cazeneuve de 2017, qui a aligné les règles d’ouverture du feu des policiers sur celles des gendarmes, a, dans l’histoire récente, créé des divisions. Les socialistes n’ont jamais plaidé ouvertement pour une abrogation, contrairement aux insoumis. Le programme du NFP a tenté de trancher : les gauches souhaitent aujourd’hui « réviser la loi et la doctrine sur l’ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d’obtempérer ». Et, localement, la question de l’armement de la police municipale et l’utilisation de la vidéosurveillance créent des remous dans certaines municipalités de gauche. Le clash peut-il prendre fin ?

Gaza

Le 7 octobre 2023 a scindé la gauche en deux blocs. Sur la question israélo-palestinienne, les forces progressistes, humanistes et écologistes semblent condamnées à se diviser. Les insoumis reprochent au reste de la gauche de soutenir de façon « inconditionnelle » le gouvernement de Benyamin Netanyahou, et le reste de la gauche accuse les insoumis de « relativiser » l’attaque terroriste, de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël et, de ce fait, de cultiver une certaine ambiguïté vis-à-vis de l’antisémitisme. En refusant de qualifier le Hamas d’organisation terroriste, le procès en antisémitisme des insoumis a été relancé. Tous se souviennent encore de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur cet antisémitisme « résiduel en France ».

L’usage du terme « génocide » cristallise aussi les tensions. Mais toute la gauche s’est désormais convertie à la position insoumise. Le 26 mai, lors d’un rassemblement au Trocadéro, Olivier Faure a parlé de « génocide ». Jusque-là, il n’avait jamais assumé pleinement l’appellation. Éternelle guerre des mots ? Depuis, la réconciliation n’a pas eu lieu.

Pourtant, leurs revendications politiques sont les mêmes. Cessez-le-feu, respect du droit international, libération des prisonniers palestiniens comme des otages israéliens… Socialistes, insoumis, écolos, communistes défendent de façon unanime la reconnaissance d’un État palestinien. Et depuis longtemps. En 2014, le PS, les écologistes et le PCF avaient fait adopter au Parlement une résolution invitant le gouvernement socialiste à reconnaître un État palestinien.

À l’Assemblée, les divergences sont presque uniquement tactiques.

Sur les questions internationales comme sur bien d’autres, la gauche expose ses fractures au grand jour. Des divisions de fond importantes qu’elle aurait tort d’ignorer. Ukraine, Gaza, Europe, nucléaire, retraites : sur ces sujets, les lignes sont divergentes. Et pourtant, 650 mesures ont émergé à la suite des 13 jours et 13 nuits de négociations en 2022. Deux ans plus tard, un contrat de législature est signé.

Ces deux accords reconnaissent, au moins en partie, les divisions idéologiques. Mais ils statuent aussi sur tout le reste, ces sujets où les mésententes n’existent pas. À l’Assemblée, les divergences sont presque uniquement tactiques. Et les divisions reposent surtout sur des questions stratégiques. Censurer ou pas ? Conflictualiser chaque débat ou pas ? Après les slogans, les postures et les anathèmes, la gauche saura-t-elle, le moment venu, mettre ses différences de côté ?

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Enquête, extrême droite, impacts politiques après la mort de Quentin Deranque : nos réponses

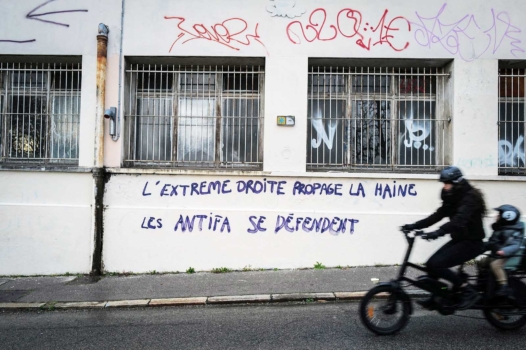

« Les groupes antifascistes se sont toujours constitués en réaction à la violence de l’extrême droite »

Municipales : à Vaulx-en-Velin, l’union de la gauche peut attendre