Sepideh Farsi : « Il était important pour Fatma Hassona d’apparaître digne »

À Cannes, Put Your Soul on Your Hand and Walk était porté par sa réalisatrice, mais pas par la jeune Gazaouie qui en est le cœur, reportrice photographe assassinée quelques semaines plus tôt. Nous avons rencontré la cinéaste pour parler de la disparue, de son film et de l’Iran, son pays natal.

dans l’hebdo N° 1880 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins

Sepideh Farsi a 18 ans quand elle quitte son Iran natal pour échapper à la répression politique. Désormais, s’y rendre lui vaudrait la prison. Nombre de ses films ont son pays pour objet et l’exil en filigrane : c’est le cas par exemple du Voyage de Mariam (2003), son premier long métrage, ou de Téhéran sans permission (2010). En 2023, elle réalise La Sirène, un long métrage d’animation dont le cadre est la guerre Iran-Irak en 1980.

Fatma Hassona, avec laquelle on vous voit converser par visio d’avril 2024 à avril 2025 dans Put Your Soul on Your Hand and Walk, a été tuée à 25 ans par des missiles israéliens peu après la sélection de votre film à Cannes par l’Acid. Comment vivez-vous, depuis, cette disparition et la responsabilité accrue qui est la vôtre de porter sa parole ?

Sepideh Farsi : Je ressens une immense responsabilité. Normalement, une fois terminé, un film vit sa vie. Mais celui-ci est si particulier que ma présence, lorsque je l’accompagne, en devient un prolongement. Bien entendu, ma présence physique ne comble pas du tout l’absence de Fatem (c’est ainsi que je l’appelais). Mais, en quelque sorte, je suis devenue l’incarnation de cet échange très intime, cette ligne de vie que nous avons maintenue pendant un an et qui s’est rompue le 16 avril, jour de sa mort. Le film opère et laprésence de Fatem opère au-delà du film. Je reçois beaucoup de témoignages poignants. Cela va au-delà des remerciements et des échanges habituels.

Pourquoi avez-vous dit que son meurtre est un assassinat ?

La sélection du film à Cannes a été faite le 15 avril et, le lendemain, elle était assassinée.

Il s’agit d’une attaque ciblée. Ce sont des missiles qui ont percuté l’appartement où Fatem vivait avec sa famille et qui ont tué la famille entière, à l’exception de sa mère, qui a miraculeusement survécu. L’enquête de l’ONG Forensic Architecture, qui travaille entre autres sur les exécutions extrajudiciaires dans le monde, faisant appel à des études balistiques, montre que les missiles ont été lâchés par des drones sur l’immeuble, et qu’ils étaient programmés pour exploser à l’étage où vivait Fatem. C’est un assassinat extrêmement sophistiqué et bien planifié. Je ne sais si la sélection à Cannes l’a provoqué, auquel cas les Israéliens l’ont organisé en 24 heures, puisque l’annonce officielle de la sélection du film à Cannes a été faite le 15 avril et, le lendemain, elle était assassinée.

Cette question me préoccupe, bien sûr. Ou bien l’attaque était prévue de plus longue date. Serait alors davantage en cause son travail photographique, qui documente la guerre et le génocide à Gaza. Ce que j’ai aussi appris par la suite, c’est que Fatem avait donné des interviews à Al-Jazeera et AJ+, où elle parlait de son travail de photographe de façon très déterminée. Ces interviews ont contribué à ce qu’elle acquière un début de reconnaissance. Je m’interroge : qu’est-ce qui suffit au Mossad et à l’armée israélienne pour décider d’éliminer une famille, dont un enfant de 10 ans et une femme enceinte ?

Au début du film, vous avez l’intention d’aller à Rafah pour entrer dans Gaza. Or cela s’avère impossible. Finalement, cette impossibilité vous a peut-être permis d’avoir une plus grande intimité avec Fatem que si vous aviez été dans une situation plus classique.

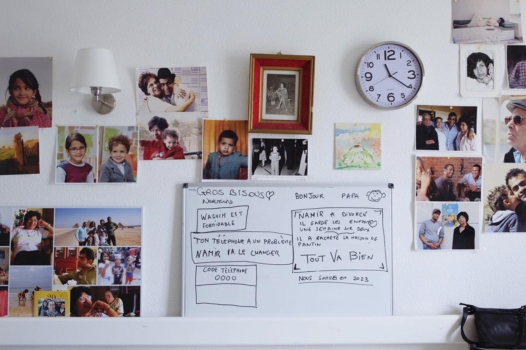

C’est possible. Les obstacles, quand on arrive à les dépasser, deviennent parfois des lignes de force. Il ne s’agit pas de louer les interdits ou la censure. Mais, toute ma vie, je n’ai cessé de contourner des obstacles. Et, effectivement, le fait de ne pouvoir communiquer qu’à distance nous a sans doute rendues, Fatem et moi, plus proches que si nous avions été dans un face-à-face réel. Parce que cela a créé un huis clos, certes théorique, mais aussi physique. Quand nous nous parlions, nous étions toujours seules, hormis de rares moments où l’un des membres de sa famille passait à côté d’elle.

Quand vous êtes-vous rendu compte que vous étiez en train de faire un film ?

Immédiatement. C’était mon intention première et j’en ai d’emblée parlé à Fatem. Bien sûr, je ne savais pas si j’allais réussir. Dès notre première rencontre, il m’est apparu évident que nos conversations seraient l’axe principal du film et que Fatem en serait le centre. La structure finale est venue plus tard.

Au montage, qu’est-ce qui a compté dans vos choix pour retenir tel dialogue et non tel autre ?

Je me suis d’abord laissé guider par l’émotion. Il y a des jours où Fatem était plus en forme, où notre conversation était plus intense. Parfois, elle donnait aussi des informations qui m’ont semblé essentielles à garder. Le premier montage, qui ne contenait que nos conversations, durait quatre heures. En cours de route, je me suis demandé si un film fait de conversations avec une personne, et régulièrement interrompues par des ruptures de connexion, allait retenir l’attention du spectateur. C’est pourquoi

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Me tourner vers mon arabité, c’est recouvrer mon intégrité »

« Promis le ciel », une nécessaire sororité