Quand la colère des femmes fait désordre social

Souvent reléguée au plan intime, la colère est peu valorisée dans la société. Un collectif de six autrices féministes s’attelle à mettre en lumière la portée politique d’une émotion diabolisée.

dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

« Mauvaise conseillère », selon Guy de Maupassant, « fléau du genre humain » pour Sénèque, péché capital dans le christianisme… Dans les productions culturelles et dans l’imaginaire collectif, la colère a mauvaise presse. Parce qu’elle est souvent confondue avec la rage, amalgamée à la violence, la colère fait peur. Parce que les émotions sont moins valorisées que la rationalité, cette réaction est souvent perçue comme un défaut et reléguée au plan intime. Pourtant, la colère est loin d’être une affaire personnelle. Elle est même politique.

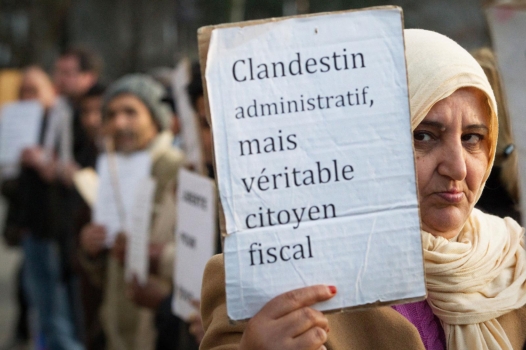

C’est en tout cas l’idée développée par six autrices – Pauline Harmange, Kiyémis, Lucile Bellan, Fatima Ouassak, Douce Dibondo et Daria Marx – dans l’ouvrage collectif Fruits de la colère. Embras(s)er nos débordements (Les Insolentes, 2022). Pour comprendre la dimension politique de la colère, il faut s’intéresser à sa réception. Même les émotions n’échappent pas aux logiques de domination : dans une société blanche et hétéropatriarcale (ou « blantriarcale hétéro », selon les mots de Douce Dibondo), certaines colères sont considérées comme plus légitimes que d’autres.

Quand un homme politique se met en colère, par exemple, il est souvent perçu comme un militant engagé, un bon orateur, voire un père de la nation à l’autorité naturelle. Son statut légitime sa colère. Ainsi, quand Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron s’énervent, ils sont décrits comme des tribuns. « Au fond, le droit de se mettre en colère est le droit d’exister politiquement. C’est ce droit qui est refusé aux personnes minorisées », précise l’essayiste Fatima Ouassak.

BacklashCet ouvrage permet de mesurer les stéréotypes genrés que renvoie la colère. « Hystérique », « émotive », « incontrôlable » : les qualificatifs sexistes ne manquent pas quand il s’agit de qualifier les femmes qui se mettent en colère. Reprenons l’exemple de la sphère politique. Quand une femme s’énerve, on lui enjoint vite de se calmer. Il suffit de voir les réactions médiatiques lorsque Sandrine Rousseau s’émeut au cours d’un débat. Elle agit à rebours de la « performance de genre » qu’on attend d’elle, concept mis en avant par la philosophe états-unienne Judith Butler.

« Le système des hommes est bien huilé, il écarte les femmes qui se rebellent, en les plaçant jadis à l’asile ou au bûcher, et en les traitant maintenant de mal-baisées ou de lesbiennes frustrées », décrypte Daria Marx. « Je me demande combien de siècles de thérapie collective il faudrait aux femmes pour retrouver la colère. […] Celles qui s’en réclament ne sont d’ailleurs plus tout à fait vues comme des femmes, ce sont d’abord des féministes, des lesbiennes, des folles. Est-ce qu’on est encore une femme lorsqu’on retrouve sa colère ? »

Dans une société blanche et hétéropatriarcale, certaines colères sont considérées comme plus légitimes que d’autres.

Page après page, les autrices mettent en lumière le backlash (1) qui frappe les femmes qui osent se mettre en colère. Alors la plupart préfèrent se taire, quitte à ignorer leur colère, à oublier qu’elles en sont pourvues. Une autocensure confirmée par la militante féministe Caroline De Haas dans le podcast Émotions (Louie Media) : « Je pense que j’ai intégré [le backlash]. Quand je suis sur un plateau télé ou à la radio, je vais particulièrement maîtriser ma colère, parce que je sais qu’elle pourrait être utilisée contre moi, et donc me faire perdre en pédagogie. »

Aucun milieu n’échappe à la règle genrée. En matière de justice, la colère des femmes qui portent plainte pour des faits de violence est aussi très mal perçue. Il faut être la « bonne » victime. Celle qui tremble, pas celle qui crie. « Les avocats, et même les avocates, donnent tous·tes le même conseil : pas de colère, que des larmes et une toute petite voix », avance Fatima Ouassak. L’exemple médiatique le plus récent, c’est celui du procès de Christophe Ruggia.

La plaignante, Adèle Haenel, a quitté la salle d’audience de rage pour échapper à ce qu’elle décrit comme des mensonges formulés

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »

« Ils m’ont attaché les pieds, les mains, tout était enchaîné »

Expulsés par la France après des OQTF, ils témoignent