L’espoir se meurt à Gaza

Les sanctions américaines ajoutées au blocus et à la division du territoire créent une situation explosive dans l’enclave palestinienne. Reportage.

dans l’hebdo N° 1521 Acheter ce numéro

D’un geste lent, Omar Shaban souffle la fumée de sa cigarette. Comme beaucoup de Gazaouis, le directeur du centre indépendant d’études stratégiques Pal Think n’a plus beaucoup d’illusions. Après plus de dix ans sous le contrôle du Hamas, la bande de Gaza est aujourd’hui exsangue, et ses deux millions d’habitants en proie à une crise multiforme. Le taux de chômage culmine à 53 %, la population n’a droit qu’à quelques heures d’électricité par jour et les épisodes de violence récurrents font penser qu’un nouvel embrasement, voire une guerre, est possible à tout moment.

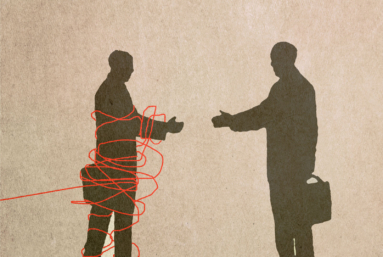

« La réconciliation est un processus. » Depuis son bureau de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, Omar Shaban est l’une des petites mains de l’accord entre le Fatah et le Hamas signé le 12 octobre 2017 au Caire. Malgré quelques signes d’ouverture comme le retour des soldats de l’Autorité palestinienne aux principaux points de passage de l’enclave, le deal est aujourd’hui au point mort. L’économiste veut croire qu’un dernier espoir subsiste, celui de voir éclore une réconciliation qui se ferait « sur plusieurs années ». Mais, dans les rues de Gaza, personne n’y croit plus.

« Chaque heure qui passe est pire que la précédente. Les mauvaises nouvelles se succèdent », explique Amjad Al-Shawa, le directeur du réseau des ONG palestiniennes à Gaza. En contact quotidien avec les Gazaouis, il témoigne d’un grand désœuvrement, mais aussi d’une vive colère. Car si, d’un côté, le Hamas refuse catégoriquement de rendre les armes, de l’autre, l’Autorité palestinienne ne rémunère plus ses fonctionnaires depuis des mois et refuse de payer l’électricité destinée à la bande de Gaza, obligeant ses habitants à vivre avec seulement quelques heures d’énergie par jour. Résultat, les carences en denrées élémentaires sont courantes et la population peine à finir le mois.

C’est le cas de Saïd Alolo, 30 ans, qui vit dans la ville de Gaza. Avec son keffieh rouge et blanc noué autour du cou, son jean clair et son tee-shirt noir, il ressemble à n’importe quel shebab (jeune en arabe) de Gaza. Malgré des études en médias et relations publiques et plusieurs expériences au sein d’importantes ONG internationales, il n’arrive pas à retrouver du travail. Faute de mieux, il vit de menus travaux et passe ses après-midi à refaire le monde avec ses amis autour d’un café. « J’ai suivi des études mais, à cause de la crise, je n’ai pas de travail. Ici, nous sommes nombreux dans cette situation. Cela fait des mois, voire des années, que ça dure, donc, la réconciliation, je l’attends toujours mais je doute qu’elle aura lieu. »

Comme de nombreux jeunes – femmes et hommes –, depuis le 30 mars, Saïd Alolo a passé énormément de temps à la frontière entre Israël et l’enclave palestinienne. Réunis pour la Marche du retour (au nom du droit des réfugiés palestiniens de pouvoir retourner un jour sur leurs terres perdues en 1948, lors de la création de l’État d’Israël), ils ont été des milliers à manifester tous les vendredis, pendant des semaines. Supposés pacifiques, ces rassemblements ont fait au moins 183 morts et des milliers de blessés palestiniens, souvent causés par des tirs israéliens à balles réelles. Dans le camp d’en face, un seul soldat israélien a perdu la vie, tué lors d’une opération à la frontière. « Nous sommes allés manifester parce que nous croyons en la résolution 194 (1), mais aussi pour exprimer notre colère. Ici, il n’y a rien, pas d’espoir. Nous voulons pouvoir sortir de cet endroit qui ne nous offre aucun avenir », résume Saïd Alolo. Convaincu que la non-violence est la seule voie possible, il a toujours refusé de s’approcher trop près de la frontière, à l’endroit où les plus téméraires viennent défier les soldats israéliens à coups de frondes.

En juillet dernier, le ton est brusquement monté entre Israël et le Hamas après que des centaines de cerfs-volants enflammés, lancés depuis Gaza, sont venus s’écraser dans les champs israéliens voisins, détruisant des centaines d’hectares de cultures. À court de réponse adaptée, Israël a commencé à bombarder Gaza, essuyant en réponse des tirs de roquette sur les villes mitoyennes de l’enclave. Pour éviter l’escalade, voire une offensive comparable à celle de 2014, qui fit en seulement cinquante jours 2 143 victimes palestiniennes et 71 du côté israélien, des pourparlers se sont ouverts entre Israël et le Hamas.

« Les deux parties n’ont aucun intérêt à ce qu’éclate une nouvelle guerre, coûteuse en hommes et en équipements », estime Mkhaimar Abusada. Ce professeur de science politique à l’université Al-Azhar de Gaza est un homme occupé. Ses analyses, il les confie en fin de journée, devant une citronnade, à la terrasse de l’un des cafés qui bordent le front de mer. « D’un côté, Israël sait qu’en signant un accord directement avec le Hamas il augmentera encore un peu plus la division entre le parti islamiste et l’Autorité palestinienne, entre Gaza et la Cisjordanie. De l’autre, il a bien conscience que, si cela devait arriver, l’Autorité palestinienne pourrait mettre fin à la coopération sécuritaire en Cisjordanie, ce qu’il veut absolument éviter. »

Après quelques semaines de calme relatif, les manifestations ont repris à Gaza. Plus anarchiques, moins encadrées, elles ont toujours lieu le long de la frontière, mais leur évolution pourrait se révéler plus dangereuse que ces dernières semaines. C’est du moins l’avis de cet habitant de la ville de Gaza, qui préfère rester anonyme : « Les manifestants ont commencé à lancer des cocktails molotov, cela me rappelle les débuts de la seconde Intifada… Qui sait ce qui peut arriver ensuite ? »

Pour éviter que la situation ne dégénère, il faudrait qu’une trêve soit signée au plus vite. Mais, sans une réconciliation préalable entre le Fatah et le Hamas, difficile d’imaginer que cet accord puisse être pérenne ; or, les derniers événements laissent penser que ce n’est pas pour demain. Le 26 septembre, le Conseil législatif (dominé par le Hamas depuis les dernières élections, en 2006, mais que l’Autorité palestinienne ne reconnaît pas) a déclaré que la présidence d’Abbas était désormais illégitime dans l’enclave. L’annonce ne sera sans doute pas suivie d’acte concret, mais sa portée n’en est pas moins symbolique.

Dans ce climat morose, la situation de l’UNRWA (2), l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, n’est pas meilleure. Depuis plusieurs dizaines de jours, des centaines d’employés se réunissent quotidiennement devant ses grands murs en torchis blanc. Car, depuis la décision américaine d’amputer la part de budget normalement allouée à l’agence (300 millions de dollars), cette dernière peine à fonctionner et, à Gaza, des dizaines d’employés craignent de perdre leur travail. C’est le cas d’Ali, un pull léger noué sur les épaules malgré la chaleur écrasante. « Regardez, c’est écrit : mon contrat devait se terminer le 30 novembre 2019 », soupire-t-il en montrant sa carte de travail. Il prendra pourtant fin un an plus tôt.

Matthias Schmale, le directeur des opérations de l’UNRWA à Gaza, se montre pragmatique. « Des licenciements ont lieu à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je comprends la colère des Gazaouis car, ici, lorsque l’on perd son travail, on a très peu de chance d’en retrouver un après. » Il n’a pas directement participé aux décisions qui ont mené à ces licenciements, mais il en paie pourtant le prix. Depuis des semaines, son bureau a des airs de forteresse assiégée : faute de trouver une meilleure alternative, les employés manifestent pacifiquement tous les jours devant le grand bâtiment de Gaza. Il y a quelques jours, ils étaient près de 13 000, selon les syndicats.

Dans un territoire confiné où plus de la moitié des personnes dépendent de l’aide apportée par l’UNRWA, la présence de l’agence est un véritable garant de la paix sociale. « Alors que la situation est déjà extrêmement tendue, sa disparition mettrait de l’huile sur le feu », résume Mkhaimar Abusada. Car à Gaza, comme dans le reste des territoires occupés, l’agence est sur tous les fronts : elle fournit une aide alimentaire mais aussi médicale aux réfugiés, et elle leur assure une éducation grâce à ses écoles. Cette année, pourtant, l’agence n’a pas eu les moyens d’acheter du matériel neuf aux élèves. Alors que l’administration américaine de Donald Trump veut désormais remettre en cause le statut des réfugiés palestiniens, le sort de 1,2 million de réfugiés de Gaza ne tient qu’à un fil.

(1) La résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations unies (1948) établit le droit au retour pour les Palestiniens.

(2) Acronyme anglais de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Pour aller plus loin…

Athènes, le sport comme refuge

À Chypre, escalade de violences envers les étrangers

En Sicile, les damnés de la serre