Et si on régulait au lieu d’interdire ?

La 21e Conférence internationale sur la réduction des risques liés à la consommation de drogues s’est tenue la semaine passée à Liverpool. L’occasion de faire le point sur la situation des usagers à travers le monde.

dans l’hebdo N° 1101 Acheter ce numéro

Plus de 1 400 délégués du monde entier se sont retrouvés du 25 au 29 avril à Liverpool, cité d’abord connue pour être celle de naissance des quatre Beatles, et (un peu moins) comme une des premières à avoir mis en œuvre des programmes de réduction des risques (RdR) liés à l’usage de drogues, dès les années 1980, en réponse à l’épidémie de sida parmi les héroïnomanes. Venus des cinq continents, professeurs d’université, médecins, épidémiologistes, criminologues, chercheurs de multiples fondations et professionnels de structures accueillant des usagers de drogues ont répondu à l’appel de l’Association internationale de réduction des risques (IHRA). Le choix de Liverpool pour cette 21e conférence annuelle ne devait rien au hasard. En 1990, quelque 250 personnes s’y étaient en effet réunies pour la toute première édition, alors que la réduction des risques liés à l’usage de drogues était encore balbutiante.

Revenir dans cette ville vingt ans après voulait sans aucun doute à la fois souligner le chemin parcouru (l’augmentation du nombre de délégués confirmant à lui seul la réussite de l’entreprise) et initier le passage de témoin en direction d’une nouvelle génération. Pourtant, d’une intervention à l’autre, on s’est vite rendu compte que, si de nombreux progrès ont été accomplis, la situation des usagers de drogues est encore loin d’être satisfaisante dans un grand nombre de pays. La réduction des risques est aujourd’hui une politique à part entière dans un grand nombre de pays industrialisés, dont les résultats positifs ne peuvent plus être mis en doute. Pour prendre le seul exemple français, depuis 1987, date de la première mesure adoptée en ce sens – la mise en vente libre des seringues par la ministre de la Santé de l’époque, Michelle Barzach, suivie dans les années 1990 par la mise en place des traitements de substitution aux opiacés (méthadone, Subutex…) –, le taux de contaminations de sida parmi les usagers de drogues s’est effondré pour représenter moins de 3 % de toutes les contaminations dans l’Hexagone. Et les overdoses ont considérablement diminué, tout comme la délinquance liée à l’usage de drogues, et, surtout, l’état de santé global des usagers s’est nettement amélioré…

Pourtant, à l’échelle mondiale, une récente étude conduite pour l’IHRA, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet au mois de mars, a montré que, sur plus de 200 pays étudiés, 56 ne proposaient encore ni échange de seringues ni traitements de substitution, et 66 – où vivent plus de 34 % des usagers de drogues dans le monde – refusaient les traitements de substitution, comme en Russie, où les overdoses s’élèvent à près de 10 000 par an. En outre, dans ce dernier pays (comme au Chili ou au Kenya), une fois contaminés par le VIH/sida, seuls 1 % des usagers infectés ont accès aux traitements antirétroviraux.

Si l’accès aux traitements contre le sida dépend surtout, selon les pays, du niveau de vie de leur population, la mise en œuvre ou non de mesures de réduction des risques n’est, quant à elle, pas seulement liée au développement économique, mais aussi à des choix idéologiques de la part des gouvernements. Néanmoins, comme l’ont montré certains chercheurs présents à Liverpool, des pays particulièrement sévères avec les usagers (comme la Malaisie ou la Chine) montrent un peu plus d’ouverture pour une politique de réduction des risques, même si le chemin à parcourir reste immense avant de parvenir à un traitement véritablement humain des personnes consommant des drogues. Et d’autres pays, parmi les plus riches, continuent de refuser tout abandon de leur politique de « tolérance zéro »…

Particulièrement présents en nombre, les chercheurs et professionnels du secteur originaires des États-Unis ont ainsi mis au jour les difficultés et les retards considérables de la réduction des risques dans leur pays, en dépit d’un début d’évolution de la part de l’administration Obama, ainsi que les grandes disparités selon les États, voire, dans certains d’entre eux, selon les counties. Ainsi, si San Francisco peut s’enorgueillir de voir la réduction des risques être la politique officielle de la ville en matière de drogues, en réaction à une épidémie de sida particulièrement virulente dans les années 1980 et 1990 (comme l’a rappelé la chercheuse Laura Thomas, de l’importante ONG Drug Policy Alliance), d’autres villes ou régions du pays le plus riche du monde poursuivent l’application d’une politique répressive très dure. On se contentera de citer la terrible présentation de la sociologue américaine Tamar Todd concernant des usagères de drogues enceintes dans le très réactionnaire sud des États-Unis qui, perdant leur bébé à la naissance et étant testées positives à une substance interdite (cocaïne, héroïne, etc.), alors qu’aucun traitement de substitution n’est accessible dans la région, sont alors poursuivies pour « meurtre » de leur enfant !

De même, l’enquête ethnographique et photographique de Philippe Bourgois sur les injecteurs d’héroïne vivant dans la rue à Los Angeles montre combien l’absence de toute politique de réduction des risques entraîne une dramatique dégradation de l’état sanitaire de ces usagers sans couverture sociale, auxquels on refuse l’accès aux hôpitaux et qui sont régulièrement interpellés, battus parfois, et laissés plusieurs jours en manque dans leur vomi dans une cellule, par les policiers de la ville… La politique de « guerre à la drogue » ( war on drugs) mise en œuvre à partir de l’ère Reagan semble pourtant, selon toutes les études, avoir montré son inefficacité. Ainsi, comme l’a rappelé lors de la session de clôture le chercheur en santé publique Evan Wood, « les drogues, malgré la criminalisation sans cesse renforcée de leur usage, sont extrêmement présentes dans la société américaine ». Et de montrer schéma à l’appui que, de 1980 à 2004, tandis que le nombre des adultes usagers de drogues emprisonnés étaient multiplié par 4 et que la violence liée au trafic de drogues augmentait sans cesse, cette politique répressive n’avait aucun résultat sur l’offre de substances illicites dans les villes américaines : durant la même période, la pureté de la cocaïne ou de l’héroïne a augmenté de 40 %, alors que le prix moyen d’une dose chutait de près de 60 % !

Enquêtes après enquêtes, non seulement du point de vue social et sanitaire, qui est à l’origine de la politique de réduction des risques, mais aussi du point de vue économique et même politique, force est de constater que le système global de prohibition de toutes les substances psychoactives (en dehors de l’alcool, du tabac et, pour une moindre part, des médicaments, c’est-à-dire les « drogues du Nord ») ne parvient ni à diminuer ni à contenir les consommations. Et on ne cesse de constater les mêmes dérives et dangers observés lors de la prohibition de l’alcool dans les années 1920 et 1930 aux États-Unis : hausse de la criminalité, développement de l’économie parallèle, source de violence et d’enrichissement des mafias dans le monde entier, emprisonnements massifs de simples usagers (dont le seul tort est finalement de mettre, par leur consommation, leur seule santé en danger), produits frelatés et problèmes graves en termes de santé publique, auxquels s’ajoutent les contaminations par le VIH/sida et l’hépatite C…

La plupart des chercheurs présents à Liverpool partagent ainsi l’avis, en particulier dans la situation actuelle de mondialisation des échanges, de l’urgence d’une dépénalisation de l’usage, voire d’une régulation de l’offre et de la demande par intervention des États. La Hollande a, par pragmatisme, montré la voie il y a déjà près de trente ans et réfléchit actuellement à un développement de sa politique (voir entretien). Une brèche dans la prohibition semble avoir été ouverte avec le cannabis également aux États-Unis, où son usage thérapeutique dans un certain nombre d’États est aujourd’hui permis et a retiré au crime organisé une partie d’un marché, dont les taxes rapportent en plus des subsides aux administrations locales.

Le chemin d’une appréciation raisonnable et raisonnée de ces questions sera évidemment encore long, mais la conférence de Liverpool a clairement montré les différentes voies possibles pour les politiques publiques en matière de drogues. Au départ simple politique de santé mise en œuvre dans l’urgence face au sida, la réduction des risques est aujourd’hui à la croisée des chemins et devra, elle aussi, dans l’avenir, les affronter.

Pour aller plus loin…

Le grand déséquilibre de l’accès à l’escalade

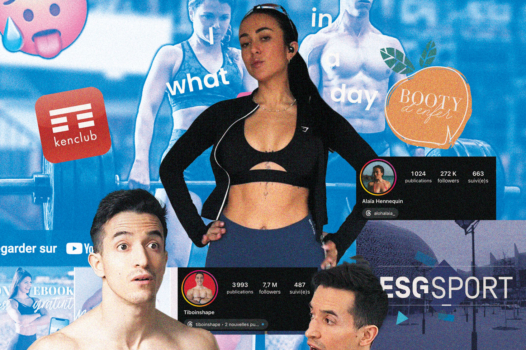

Le fitness, un business en très grande forme

Le stade de foot, laboratoire de la surveillance des foules