L’égalité, valeur à double face

On nous répète que les Français seraient pétris de haine des riches. Ils sont plutôt, de longue date, empreints d’une exigence d’égalité, luttant aujourd’hui encore contre les attaques des possédants au temps d’un néolibéralisme décomplexé rognant sur les conquêtes sociales du passé. Petite histoire de cette insatiable passion française de l’égalité.

dans l’hebdo N° 1880 Acheter ce numéro

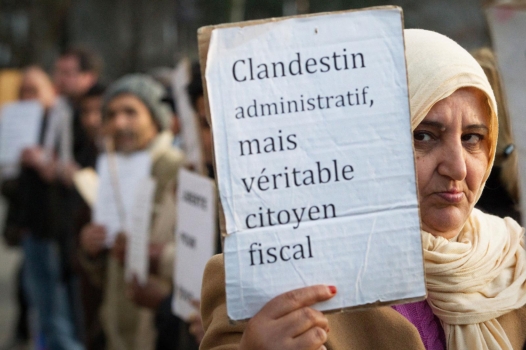

© Maxime Sirvins

Le 10 septembre dernier, avec le mouvement Bloquons tout !, beaucoup s’attendaient à voir la France immobilisée par un puissant mouvement social comme jadis avec les gilets jaunes. Fortement empêchés par un déploiement massif des forces de l’ordre, preuve de la frousse actuelle du pouvoir, les blocages annoncés ne purent vraiment opérer.

La colère populaire gronde en France et le pouvoir incarné par Emmanuel Macron est directement pris pour cible tant, depuis son arrivée au pouvoir en 2017, il est clair pour toutes et tous que sa politique n’a été qu’une longue succession de cadeaux fiscaux et de politique économique en faveur des plus riches, des grandes fortunes, tel un petit télégraphiste installé à l’Élysée et chargé de complaire au Medef.

Beaucoup voient dans ce face-à-face celui entre le peuple et les riches. Y aurait-il donc une haine des riches au sein de la population française, haine qui remonterait à des décennies passées sinon à plusieurs siècles ? Le mot haine est sans aucun doute trop fort, trop irrationnel aussi, qualifiant mal ce qui est davantage de l’ordre du conflit. Pour ne pas dire de la « lutte de classes ».

La France surprend, toujours aujourd’hui, par la fréquence de ses manifestations de rue, parfois virulentes, ou en tout cas par la radicalité de ses luttes, de classes donc. La France se distingue en effet en Europe sur ce point – au moins depuis 1789 – traduisant son exigence de justice sociale et donc d’égalité entre tous les citoyens qui apparaît, depuis la proclamation par Lamartine de la Deuxième République en février 1848 (date de la chute du dernier monarque français, Louis-Philippe Ier), dans sa devise nationale inscrite sur le fronton de tous les bâtiments publics : « Liberté, égalité, fraternité ». Et l’égalité y est de fait placée au centre de l’énoncé programmatique.

Les Français sont parmi les premiers à avoir revendiqué l’égalité lors de la Révolution française.

Il y a lieu de penser que les Français sont parmi les premiers à avoir revendiqué l’égalité – et la liberté – lors de la Révolution française. Spécialiste de celle-ci, l’historien Pierre Serna y voit « l’invention de la modernité politique », modernité indissociable de la fin de l’arbitraire monarchique, symbolisée par la destruction de la Bastille et de la société d’ordres, affirmée dès juin 1789 avec le vote par tête et non par ordre (noblesse, clergé et tiers état) comme par le passé aux réunions des États généraux, qui se proclament alors « Assemblée nationale ».

Cet élan est prolongé quelques semaines plus tard quand, durant ladite « nuit du 4 Août », la noblesse renonce à ses privilèges seigneuriaux datant de l’époque médiévale. La revendication d’égalité entre tous les citoyens devient alors centrale.

« Passion insatiable pour l’égalité »Depuis la Révolution française, qui en 1793 proposa même une Constitution affirmant la prééminence de l’égalité sur la liberté, cette valeur est chevillée au corps du peuple. Loin d’être un jacobin enragé, Tocqueville, après son voyage aux États-Unis où il découvre et analyse la démocratie formelle instituée outre-Atlantique par la Constitution de 1787, parle dans un mot célèbre de « passion insatiable pour l’égalité » chez les peuples démocratiques.

Mieux, dans son livre L’Ancien Régime et la Révolution (1856), où il tente de montrer que 1789 ne fut pas vraiment une rupture historique – ce que l’on peut contester puisqu’elle fut sans aucun doute une rupture dans les esprits ! –, il va même plus loin, ici à propos de la France : « Le désir d’égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l’égalité est plus grande. »

Moins conservateur que Tocqueville, mais libéral bon teint que l’on classait à l’époque comme de « centre-gauche », Lamartine proclame, lui, la République devant l’Hôtel de Ville de la Capitale, mais refuse le drapeau rouge comme bannière nationale, que souhaite la part ouvrière, très importante sur les barricades de l’insurrection qui vient de faire chuter la monarchie de Juillet.

L’une des conquêtes primordiales de IIe République est alors le rétablissement du suffrage universel – uniquement masculin, les femmes françaises attendront 1945 pour voter – mettant définitivement à bas le suffrage censitaire, c’est-à-dire limité aux plus fortunés. L’égalité devant le vote était (presque) désormais acquise, comme celle devant la loi. Capitale, cette égalité en droit est certes un progrès fondamental mais demeure pour beaucoup formelle, puisque les inégalités socio-économiques ne sont en rien corrigées.

On sait que, par la suite, la part la plus populaire de la Révolution, en lutte justement pour une plus réelle égalité des conditions, reprend la lutte et est massacrée par les forces envoyées par la bourgeoisie parisienne en juin 1848 ! Dès lors, la Révolution s’arrête et les élus bourgeois, effrayés, dériveront toujours plus vers la droite… jusqu’au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 auquel beaucoup se rallient, avant qu’il ne se proclame « Empereur des Français, Napoléon III ».

Le désir, l’exigence plutôt, d’égalité réelle, sociale, ne s’éteint pourtant pas. Malgré la répression, la surveillance policière et le sentiment de s’être fait « voler » la révolution en juin 1848, partagé peu à peu dans des franges de plus en plus larges des classes moyennes, le mouvement républicain perdure, s’organise, souvent clandestinement, et éclôt de nouveau au grand jour après la défaite française à Sedan contre les armées prussiennes. Le Second Empire tombe comme un fruit mûr après que Napoléon « le Petit » (Victor Hugo) eut voulu se prendre pour son (jadis glorieux) aïeul.

La peur des possédantsGambetta proclame alors la République le 4 septembre 1870 mais, devant l’avancée des Prussiens désormais alliés aux représentants de la bourgeoisie française réfugiée à Versailles et prête à tout pour sauver ses positions de dominants, toute honte bue, jusqu’à trahir l’intérêt national, le peuple résiste dans la capitale (et dans certaines grandes villes de province) et s’y arroge le pouvoir. C’est la Commune de Paris, du 18 mars au 28 mai 1871, durant laquelle se multiplient les mesures tendant à réduire les inégalités sociales pour tenter d’imposer davantage d’égalité réelle.

Revenir au suffrage censitaire est désormais devenu inconcevable, tout comme sur le suffrage universel (toujours masculin toutefois, les femmes continueront d’attendre). Mais la peur des possédants français est toujours vive. La Commune, on le sait, s’achève par ce qu’il est convenu d’appeler la Semaine sanglante, quand les troupes versaillaises, soutenues par les Prussiens, massacrent des milliers de Fédéré·es, principalement des ouvriers parisiens, en déportant au moins tout autant dans nos lointaines colonies. Et pourtant, en dépit de ce massacre et de cette cruauté sans précédent, l’envie d’égalité demeure. La classe ouvrière restera toujours indocile !

La violence des répressions contre tous les mouvements collectifs enracine encore un peu plus « l’insatiable passion » en faveur de l’égalité.

Dans une volonté de parfaire la nation française, avec l’avènement de la IIIe République et l’institution de l’école républicaine obligatoire et gratuite, chaque enfant apprend la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Mais la violence des répressions contre tous les mouvements collectifs enracine encore un peu plus « l’insatiable passion » en faveur de l’égalité. Tout au long du XXe siècle, l’histoire de France peut être lue, outre les deux conflits mondiaux et la construction puis la perte de l’Empire colonial, comme une longue succession de conflits de classes.

Les possédants n’ont eu de cesse de vouloir raboter, sinon supprimer tous ces droits conquis par le mouvement ouvrier.

Avec pour dates marquantes les immenses grèves de 1936, et les premières grandes conquêtes de droits collectifs : congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives, généralisation des mutuelles ouvrières ; après 1945, la Sécurité sociale et tous les systèmes de prévoyance contre les accidents de la vie, l’assurance-vieillesse ; la grande grève de mai 1968 qui instaure un vrai droit syndical ; puis 1981 et l’élection de François Mitterrand, avec de nouvelles conquêtes en termes de congés payés, de réduction du temps de travail (jusqu’aux 35 heures hebdomadaires instituées à la fin du siècle dernier), de protections sociales et syndicales…

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »