État d’urgence : « On prend de gros risques pour la démocratie »

Spécialiste de l’histoire de la justice d’exception en France, Vanessa Codaccioni analyse les enjeux de la loi prorogeant de trois mois l’état d’urgence en France.

dans l’hebdo N° 1379 Acheter ce numéro

© GUAY/AFP

Il n’aura fallu qu’une journée de « débats » à l’Assemblée nationale pour que les députés adoptent à la quasi-unanimité (moins six « réfractaires ») le projet de loi prorogeant l’état d’urgence pour trois mois supplémentaires ; idem pour les sénateurs. Cette loi réforme le texte initial de 1955 en étendant sa portée avec des catégories plus larges et plus floues – et pourrait constituer la base d’une future révision de la Constitution. À l’époque, le gouvernement d’Edgar Faure avait créé cette nouvelle catégorie à la place de « l’état de siège », trop associé aux circonstances d’une guerre classique à laquelle il s’agissait de ne surtout pas assimiler les « événements » en cours en Algérie. Maîtresse de conférences à l’université Paris 8 en science politique, Vanessa Codaccioni vient de publier un essai retraçant l’histoire en France des réponses exceptionnelles de l’État « face aux crimes politiques et terroristes ». Elle analyse ici cette nouvelle loi sur l’état d’urgence.

La loi qui proroge pour trois mois l’état d’urgence constitue-t-elle une nouvelle étape dans l’institution d’un régime d’exception dans notre ordre juridique ?

Vanessa Codaccioni : Il s’agit d’une version modernisée, mais surtout aggravée, du texte initial de 1955 instituant l’état d’urgence. Aggravée dans le sens où ce qui est en train d’être adopté par le Parlement contient des termes extrêmement vagues et donc par nature extensibles. Par exemple : « lorsqu’il existe des raisons sérieuses qui laissent à penser que… » Ces formulations permettent de s’attaquer à des cibles beaucoup plus larges que par le passé, de donner davantage de pouvoir aux policiers ou aux services de renseignement, mais aussi d’affaiblir tout contrôle ou toute contestation a posteriori à l’encontre de ces mesures. Comment aller prouver que l’on « n’avait pas pensé que… » ? Plus globalement, ce texte s’inscrit dans la continuité des nombreuses dispositions prises contre le terrorisme depuis au moins une trentaine d’années. La prolongation de l’état d’urgence n’a, selon moi, rien de surprenant. C’est un régime d’exception. À sa création par le gouvernement d’Edgar Faure en 1955, il a duré un an ; en 1958, trois mois, comme en 1984 (en Nouvelle-Calédonie) et en 2005 (du fait des émeutes urbaines) [^2]. Sa prolongation est donc logique par rapport à ce qui s’est fait dans le passé. En revanche, ce qui m’apparaît plus surprenant – et même inquiétant, à long terme, du point de vue des libertés fondamentales –, c’est de vouloir introduire ce type de disposition dans la Constitution, en réformant le texte de la loi fondamentale. Même si le président de la République n’a pas encore détaillé ce que serait ce nouveau régime d’exception inscrit dans la Constitution, c’est là la véritable nouveauté – et un danger potentiel.

Il était prévu que ce texte soit discuté durant plusieurs jours par le Parlement, mais il a finalement été adopté dès le 19 novembre par l’Assemblée nationale à l’unanimité moins six voix. Tout cela va donc très vite…

L’une des principales mesures que va permettre cette loi sur l’état d’urgence est l’assignation à résidence, « lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que le comportement d’un individu constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics ». Une définition plutôt vague, n’est-ce pas ?

Il n’y avait pas besoin de telles mesures pour être déjà dans un régime d’exception. Mais on l’aggrave avec des définitions extrêmement extensives et beaucoup plus vagues, en effet, qui prêtent moins à la critique et rendent plus difficile un contrôle de la part du juge administratif. Ce contrôle par la justice administrative a été prévu dès l’origine, les citoyens pouvant contester des décisions devant le Conseil d’État par un recours pour excès de pouvoir. Mais celui-ci a rejeté la plupart des recours de justiciables contre des assignations à résidence, au motif… « des circonstances exceptionnelles » !

Il en est de même pour justifier les perquisitions, qui sont d’ailleurs définies comme « administratives » …

L’encadrement juridique de ces perquisitions est d’autant plus vague et extensible qu’il est précisé, dans ce texte de 2015, que le juge – et en l’occurrence le seul procureur – n’en sera qu’« informé ». C’est, je crois, une nouveauté par rapport aux précédents textes, notamment celui de 1955. Les services de police ou de renseignements peuvent désormais intervenir et pénétrer n’importe où, de jour comme de nuit, sans contrôle ni recours possibles. On est bien là dans un régime dérogatoire au droit commun et aux protections normalement prévues.

Le texte donne à l’exécutif le pouvoir de dissoudre des associations et des groupements jugés dangereux. Et cette dissolution demeure après la fin de l’état d’urgence…

En effet, toute dissolution est définitive. Il faut savoir que cette mesure a d’abord été décidée en 1936 par le gouvernement du Front populaire contre les organisations ou ligues d’extrême droite. Mais elle a ensuite été utilisée juste après Mai 68 contre une dizaine d’organisations d’extrême gauche. C’est une mesure tout à fait classique après un moment de crise. Sauf que la nouveauté, ici, réside encore une fois dans la formulation des termes. La loi de 1936 était beaucoup plus restrictive et donnait au juge un certain pouvoir de contrôle.

En dépit des circonstances, ce projet de loi est-il véritablement liberticide ? Et est-il efficace dans les objectifs qu’il s’est fixés ?

Il est difficile de juger de l’efficacité d’un tel texte. Il est certain que les perquisitions sont nécessaires pour les enquêtes, mais je continue de penser que celles-ci pourraient se pratiquer dans le cadre légal ordinaire, sans que l’on ait recours à l’état d’urgence. Quant à la question de savoir si l’état d’urgence est liberticide, il n’y a aucun doute qu’il le soit, notamment parce qu’il supprime le droit de manifester. Mais il l’est également dans son aspect répressif : une formulation telle que « s’il existe des raisons sérieuses de penser… » permet de tout faire et ne désigne aucune cible claire, ni ne fixe un cadre digne de ce nom. Cependant, tout en étant critique et attachée aux principes généraux du droit et des libertés publiques, je me refuse à croire – dans un sens alarmiste – à une dérive du pouvoir vers un État policier ou ultra-autoritaire. Ce ne sera pas le cas. Mais cette loi est surtout un prélude à quelque chose de beaucoup plus grave qui sera la révision de la Constitution. Le pire est donc devant nous. Je crains en effet que cette révision n’inscrive dans la loi fondamentale la possibilité de décréter l’état d’urgence. En tout cas, elle ira dans le sens d’un renforcement des pouvoirs du Président et de l’exécutif, qui sont déjà très importants. Dans trois mois, l’état d’urgence prendra fin et on sait qui gouvernera. Mais, en révisant la Constitution, on prend de gros risques pour la démocratie sur le long terme. Pas seulement pour 2017, mais parce qu’on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir dans vingt, trente ou quarante ans…

Les lois antiterroristes actuelles n’auraient-elles pas suffi face aux événements récents ?

Je ne suis pas certaine de la réponse. Il y a sans aucun doute un effet d’annonce de la part de l’exécutif pour montrer qu’il est à la hauteur de l’événement. Le pire, pour le Président et le Premier ministre, serait qu’ils soient accusés de laxisme. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils reprennent des propositions de droite. Et il est sûr que, sans l’état d’urgence, on ne pourrait pas interdire les manifestations ni assigner aussi facilement des gens à résidence. En revanche, j’ai tendance à penser que le droit commun, tel qu’il existe aujourd’hui, devrait suffire à gérer et à réprimer la menace terroriste. Je crois surtout qu’il est temps de cesser d’empiler des législations dont on ne mesure jamais l’efficacité : nous en sommes à 16 ou 17 législations d’exception (essentiellement contre le terrorisme) depuis 1986. Il faudrait pouvoir prendre le temps de réfléchir à la nécessité réelle de chacune de ces mesures. Or, ce n’est jamais discuté, jamais évalué et jamais prouvé.

Finalement, n’est-ce pas ce que voulaient les terroristes, ennemis de la démocratie, que de voir celle-ci réduite, voire bafouée ?

Je n’irais pas jusque-là. Je dirais plutôt que, pour les citoyens français, c’est la double peine. D’un côté, on subit des attentats, on a des morts, des blessés, des personnes traumatisées ; de l’autre, on restreint les libertés.

[^2]: L’état d’urgence a aussi été décidé en avril 1961 suite au «putsch des généraux », mais n’a pas été soumis au vote du Parlement car décidé via l’article 16 qui donnait à De Gaulle les pleins pouvoirs, et prorogé plusieurs fois par ordonnance jusqu’en mai 1963.

Pour aller plus loin…

JOP 2024 : les habitants des quartiers populaires seront-ils gagnants ?

Le grand déséquilibre de l’accès à l’escalade

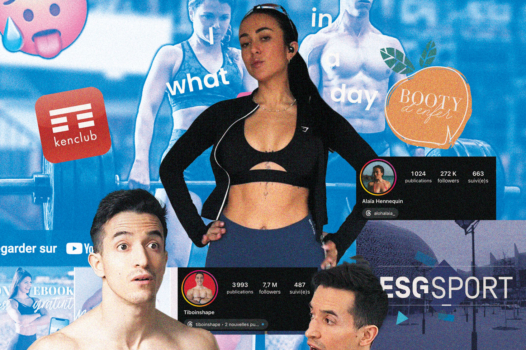

Le fitness, un business en très grande forme