Europe : la dérive du continent

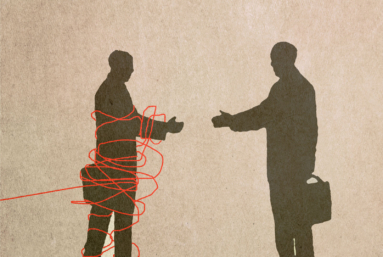

Fondée historiquement sur une défense réformiste de la classe ouvrière, la social-démocratie est devenue une force d’accompagnement du libéralisme.

dans l’hebdo N° 1430 Acheter ce numéro

La social-démocratie, qui a longtemps été un des principaux courants politiques en Europe de l’Ouest, où elle est née et s’est imposée comme la force dominante à gauche, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Les électeurs s’en détournent, les militants la quittent, son projet, qui a perdu tout caractère propulsif, se distingue mal de celui des libéraux et des conservateurs avec qui elle cogère l’Union européenne (UE), que ce soit au sein de la Commission européenne, au Parlement européen ou dans le huis clos des sommets et des conseils des ministres.

Qu’ils se disent « socialistes » ou « sociaux-démocrates », les partis affiliés au Parti socialiste européen (PSE) sont pourtant loin d’avoir connu le sort du Pasok grec, qui a réussi entre 2009 et 2015 à diviser par dix le nombre de ses députés, passant de 43,9 % à 6,3 %. Car les partis sociaux-démocrates, beaucoup l’ignorent – sans doute à cause de leur identité de plus en plus évanescente –, siègent encore dans la moitié des gouvernements des pays membres de l’UE. Ils sont au pouvoir dans huit d’entre eux (Autriche, France, Italie, Malte, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède) et participent à des gouvernements de coalition sous direction conservatrice dans six autres (Allemagne, Estonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie). Ces positions sont toutefois plus résiduelles que dynamiques et n’invalident aucunement le tableau d’un recul général de la social-démocratie.

Matteo Renzi, le fringant Premier ministre italien, est en situation délicate à la veille d’un référendum qui pourrait le conduire à démissionner. En France, le gouvernement socialiste d’Hollande-Valls n’est plus qu’en sursis. En butte à la percée des Démocrates de Suède (un parti d’extrême droite), le social–démocrate Stefen Löfven, allié aux Verts, ne doit la survie de son gouvernement minoritaire qu’à un accord passé avec les partis conservateurs et libéraux. Celui-ci vise à assurer que les gouvernements minoritaires seront en mesure d’appliquer leur budget jusqu’en 2022.

Parti Social-démocrate ou parti socialiste ?

Les deux appellations de ces partis, tous membres de la Deuxième Internationale, s’expliquent par des différences de construction organisationnelle et de pratiques du pouvoir plutôt que de doctrine. La social-démocratie, implantée principalement en Scandinavie, en Allemagne et en Autriche, désigne des partis caractérisés depuis la fin du XIXe siècle par un lien organique avec les syndicats ouvriers. Ces partis ont progressivement abandonné leur référence initiale au marxisme. Une fois au pouvoir, ils ont surtout mis en place un cadre de négociations garanti par l’État, favorable aux organisations syndicales, afin de corriger les excès et les inégalités du capitalisme.

Au sud de l’Europe, les partis se nomment socialistes (PS) parce qu’ils sont, au sein de la classe ouvrière, en concurrence avec des partis communistes (PC) puissants, qui contrôlent une part du mouvement syndical. D’où leurs difficultés à abandonner le marxisme, afin de ne pas apparaître trop « réformistes » face aux PC. Dans ces pays où les négociations entre syndicats ouvriers et patronat sont ardues, les PS au pouvoir vont mettre en œuvre une forte intervention de l’État, notamment avec des nationalisations. Ce que font aussi les travaillistes anglais au pouvoir, tout en ayant, eux, un lien organique avec les syndicats, les négociations étant toujours difficiles avec le patronat anglais.

Ces coalitions contre-nature n’ont hélas rien d’incongru dans la Slovaquie voisine. En 2006, le jeune fondateur et leader du Smer-SD, Robert Fico, avait stupéfié en accédant au pouvoir grâce à une alliance avec les nationalistes (SNS) et les populistes (S-HZDS) ; cela lui avait valu d’être suspendu du PSE, une suspension finalement levée. Battu en 2010, il est revenu au pouvoir en 2012, seul cette fois, avant de renouer en 2016 avec une coalition hétéroclite rassemblant le Parti national slovaque (SNS), d’extrême droite, et Most-HÍD, de centre-droit. Opposé aux quotas de migrants proposés par la Commission européenne pour chaque pays, il déclare que la Slovaquie n’a pas à « se prosterner » devant l’Allemagne ou la France pour suivre leurs avis et affirme sa volonté de continuer à « parler des risques associés à la migration ». Pour lui, l’islam n’a pas « vocation à s’implanter en Europe car il ne peut s’y intégrer ». Il souhaite d’ailleurs « surveiller chaque musulman du pays ».

La social-démocratie ne serait-elle plus qu’un courant politique sans autre boussole que la conquête du pouvoir ? L’itinéraire programmé de Martin Schulz l’accrédite. -Président du Parlement européen depuis 2012 en vertu d’un accord tacite avec les conservateurs du Parti populaire européen (PPE), qui partage la présidence de l’institution entre les deux formations (un demi-mandat pour chacun), Martin Schulz est la principale figure des sociaux-démocrates européens. Il a été le président de leur groupe au sein de l’institution et leur candidat à la présidence de la Commission européenne. Faute d’avoir pu obtenir des conservateurs et des libéraux un troisième mandat à la tête du Parlement, auquel Jean-Claude Juncker n’était pas opposé, Martin Schulz a annoncé le 24 novembre qu’il mènera la liste du parti social-démocrate allemand (SPD) aux élections législatives de 2017 en Rhénanie du Nord-Westphalie. Il pourrait même devenir le candidat de son camp face à Angela Merkel, qui brigue un quatrième mandat. « Face à », mais pas contre… Car, selon l’hebdomadaire Der Spiegel, Martin Schulz a accepté de rentrer en Allemagne pour remplacer son collègue du SPD Frank-Walter Steinmeier, très populaire ministre des Affaires étrangères d’Angela Merkel au sein de la coalition conservateurs/sociaux-démocrates, appelé en février à devenir président fédéral. L’un des scénarios envisagés le verrait ensuite concourir pour la chancellerie si le SPD le préfère en janvier au mal-aimé Sigmar Gabriel, vice-chancelier et ministre de l’Économie. Il pourrait ensuite reprendre le portefeuille des Affaires étrangères dans l’hypothèse (probable) d’une nouvelle grande coalition.

En 2005, le SPD, devancé par la CDU-CSU après les deux mandats de Gerhard Schröder, a préféré se fondre dans la coalition que lui proposait Angela Merkel plutôt que de s’allier avec la jeune formation Die Linke et les écologistes des Grünen, qui l’auraient tiré à gauche.

Depuis, les coalitions à la mode allemande semblent devenir l’horizon politique des sociaux-démocrates. Battu aux législatives des 9 et 23 octobre, le parti social-démocrate lituanien, qui dirigeait le gouvernement depuis 2012, ne compte plus que 17 députés au Parlement (140 membres) contre 38 sous la précédente mandature ; il conserve toutefois des ministres dans le gouvernement de coalition formé le 22 novembre et conduit par -Saulius Skvernelis, ancien directeur de la police et candidat de l’Union lituanienne agraire et des verts (54 députés). Ce parti conservateur centriste, populaire en milieu rural, a notamment promis de changer le nouveau code du travail ; introduit par les sociaux-démocrates, il rend les licenciements plus faciles.

Qu’il semble loin le temps où les partis affiliés au Parti socialiste européen dirigeaient douze des quinze pays de l’UE ! C’était pourtant il y a moins de deux décennies, avant l’élargissement à l’Est qui allait progressivement porter de quinze à vingt-huit le nombre d’États membres. Avant, aussi, la crise financière de 2008, qui a imposé des politiques d’austérité anti-keynésiennes. Ces partis qui, pour la plupart, ne se définissaient pas comme de gauche mais de centre-gauche, à l’exception du gouvernement de gauche plurielle de Lionel Jospin, avec la mise en œuvre des 35 heures, se sont surtout évertués, aux quatre coins de l’Europe, à casser les protections sociales, le droit du travail et les régimes de retraite, tout en libéralisant le secteur des services, au nom de la « modernité ». Une modernisation synonyme de reniement vite sanctionnée par les électeurs.

Car, historiquement, la social–démocratie, s’appuyant sur la vulgate marxiste, s’était imposée en tant que parti de masse, représentant de la classe ouvrière et construisant, en particulier dans le nord de l’Europe, une véritable contre-société, organiquement liée aux organisations syndicales et relayée par une myriade d’associations dans toutes les sphères de la société. Après-guerre, fort de leur implantation massive au cœur des catégories laborieuses, ces partis ont adopté une orientation réformiste qui, à la différence des partis communistes, visait à changer graduellement la société, sans rompre avec le système capitaliste. C’est le choix fait par le SPD allemand en 1959, à son congrès de Bad Godesberg, entérinant ainsi une évolution déjà ancienne. Un choix qui fut aussi celui des partis scandinaves, travaillistes dans les îles britanniques, en Autriche ou au Bénélux. Avec alors des résultats.

Mais, avec le développement de la mondialisation, les structures étatiques ont perdu de leurs capacités à réguler l’économie, leur cadre d’intervention est devenu de plus en plus inopérant. Le cadre européen aurait pu le remplacer. Encore eût-il fallu que les sociaux-démocrates s’accordent sur une stratégie et un objectif de long terme au lieu de participer à l’édification du projet ordo-libéral qui guide la politique économique de l’UE.

Pour aller plus loin…

Athènes, le sport comme refuge

À Chypre, escalade de violences envers les étrangers

En Sicile, les damnés de la serre